by 味岡 修

長く続くコロナ禍は密をさけるということで人との接触(交流)を禁じてきた。人々は交流を避けるべく行動を自粛という名において強いられてきた。にもかかわらず人々に接触(交流や交歓)を旨とするオリンピックは強行された。テレワークなどを強制しながら、大規模な人の接触を不可欠とするオリンピックの開催は納得がいかない。人々の日頃(日常)とは違う交流や交歓が目的であり、意味であるオリンピックが今、開催されることは矛盾なのである。

Embed from Getty Imagesオリンピックにはいろいろの意味や目的があるとされるだろうが、その本質はお祭りであり、人々が日常とは違う交歓や交流することで解放をされることが意味であり、目的である。いうなら、祝祭の一つなのである。人類はその長い歴史の中でお祭りを必要としてきたし、やってもきた。しかし、お祭りにはお祭りの条件がある。それは人々がお祭りを望むということであり、その精神的期待である。コロナ感染の拡大というリスクが云々される以上に、この人々の望みや矢期待が失われているのであり、人は反感すら抱いている。こうした中で、オリンピックは行われたって意味はない。

僕は毎日のように大谷翔平の出る試合をテレビで観ている。そして時々、ヘミングウエイが小説の中にさらりと書いていた野球のことを思い浮かべる。野球はアメリカの文化なのだと思いながら。今回のオリンピックにでる日本の野球の選手団が選出されたが、そのオリンピックの野球には全然、興味がわかないというか、興趣もそそられなかった。

この違いは今、オリンピックが何事でしかないことを示していると思う。オリンピックの期間、日本のプロ野球が中断されるが、そちらのほうが迷惑なことだと思っている。オリンピックを開催せんとする人たちは、人々の気持ち(意向)がわかっていないのだと思う。これは日本の政治や公的世界のあり様を示しており、不愉快な気持ちを増長させるだけである。

コロナ禍の下で人々が人との接触を避けることを強いられてあることは、人々の生活様式を変えることを強いられていることでもある。なるべく、外出を控えて家にこもっていろということだが、これはかつて寺山修司が「書を捨て街に出よう」と言ったことの逆の提案でもある。

だからというわけではないが、街に出て本屋にでもよれば本を買うことも多い。金もないのに衝動買いはやまらないということに過ぎないが、本だけは溜まる。でも、実際はなかなか読めない。学生時代に試験が近づくと急に本が読みたくなるが、試験が明けてもなかなか本は読めないという類のことだろうか。

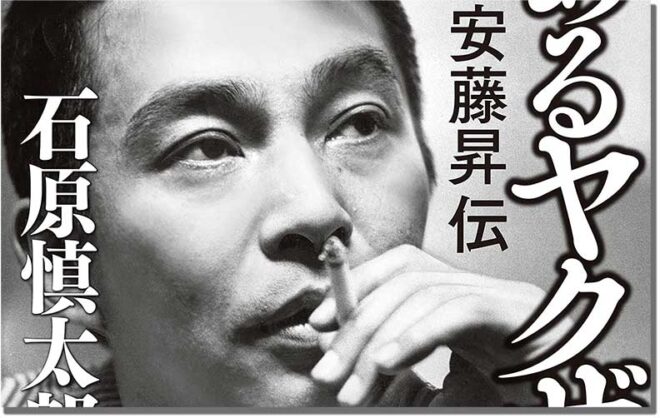

以前から読むべき積まれている本を読む絶好の機会が訪れていることは間違いないのだが、そうではない本に目はむいてしまう。例えば、『ザリガニの鳴くところ』(ディーリア・オーエンス)。や『あるヤクザの生涯 安藤昇伝』(石原慎太郎)、『岸惠子自伝』(岸惠子)などである。『ザリガニが鳴くところ』は2019年にアメリカでもっとも読まれた本とあるが、読み始めれば引き込まれるように読んでしまう魅惑的な作品である。『岸恵子自伝』は岸恵子の小説の集大成のような作品だが、女優にならなければ作家になっていたであろうと思われる彼女の人生を回想したものであり、これも素敵である。

『あるヤクザの生涯 安藤昇伝』は伝説のヤクザともいうべき安藤昇の評伝である。僕らは若いころ愚連隊という言葉を聞いており、安藤昇という名は知っていたと思うが、特別に興味はなかった。1965年ころと思うが、安藤昇が主演の映画『血と掟』を見たことは記憶している。安藤昇は愚連隊と称する不良の代表のような存在だが、のちに映画俳優やプロデユーサ等もやった多彩な履歴を持つ。ただ、アウトローというべき存在としては興味をそそる人物だとは思うが、僕は彼に特別に興味を持ったことはなかった。だから、石原慎太郎がなぜに安藤昇のことを書くのだろうか、ということが最初に持った疑念というか、頭をよぎった。

石原慎太郎は若い日に『太陽の季節』で芥川賞を受賞した作家であり、後に都知事を務めた政治家である。戦後の代表的な作家であり、政治家であるとは思うが、政治的にも文学的にも記憶に残るようなものはないように思う。後世に記憶さるべき政治的業績もなければ、文学的な作品もないのではないか。そういうどこか中途半端な存在なのである。だから彼が政治的な宿敵であった田中角栄の事を書いた時はよくわかった。『天才』は田中角栄のことを書いたものだが、これは彼が田中角栄に及ばぬ存在として自己告白をしたものであり、自己の政治家としてのいたらさなさを書いたものとも言えた。

それならばこの『あるヤクザの生涯 安藤昇伝』は彼の何を告白したものだったのか。安藤昇は戦後の特異なヤクザというか、アウトローとでもいうべき存在だった。彼は、戦中は不良少年でありながら、特攻隊員になり、敗戦で生き延びるや愚連隊の代表的な存在になった。その彼は横井英樹襲撃事件での服役を経たのちは組(安藤組)を解散し、映画俳優になった。

この彼の軌跡というか生き様としては、アウトロー、ヤクザとしてかなり特殊なものであるが、石原はその評伝とでもいうべきことの中に何を書きたかったのだろうか。僕はこの本を読みながらそのことを考えたのだ。彼はアウトローとしての安藤の中に、文学において表現したかったもの、あるいは書ききれなかったものをみているのか。

それにしても最晩年とでもいうべき状態にある石原が熱い思いをほとばしらせながら、この作品を書いたことが気になる。

安藤昇は大正15年(1926年)生まれであるから、いうなら典型的な戦中派である。三島由紀夫は大正14年(1925年)、吉本隆明は大正13年(1924年)生まれである。ちなみに石原慎太郎は昭和7年(1932年)に生まれている。戦中派ということは戦中に青春を迎え、学徒動員や勤労動員などで戦争に参加した世代である。

この評伝によれば、安藤は不良学生であったが、ある事件で多摩少年院に送られているとき、予科練に願書を出し、合格して予科練の隊員になった。この予科練な中でも彼の不良学生の頃の性格はかわらなかったらしい。彼は軍隊での上司に、彼の所業を見込まれていたとあるが、『兵隊やくざ』のような振舞いを演じたともある。上の奴に虐められている仲間をみると、相手を確かめ、脅しあげたとある。

「軍隊と言えば、襟につけている星が一つ違うだけで絶対の秩序が成立する世界なのに、その中で俺一匹が小さなナイフをかざして俺の言い分をまかり通したという体験は、結局俺の一生を支配するつよい信念になったと思う。それは人間の世の中のある部分では、理屈ではなしに理屈からはみ出た暴力が事を容易に左右するという、人の世の隠れた原理への自覚だった。そしておれはそれを選んだ」。

(『あるヤクザの生涯』)

不良少年だった時の武勇伝の類は虚飾されたことが多く、物語化されることが少なくないから割り引いて考えなければならないが、安藤が軍隊体験のなかである種のことを得たことは確かなのだろうと思う。人間関係で働く暴力の力、その支配力の認識ということだが、これはアウトローとしての安藤昇の根底だったように推察できる。これが意識的であったのか、無意識としとして体得していたものであったかは定かではないにしても。

敗戦は特攻兵として死ぬことを前提にして生きていた安藤昇をそこから解き放った。それを彼がどう受け止めたかは分からないが、敗戦は価値観というか、それの崩壊を意味したことは明瞭だった。それを解放とうけとるか、喪失とするかはさまざまであったにしても。戦争に殉じようとしていた部分にとってこれは強烈であったことはいうまでもないこことである。

戦後に特攻隊帰りが闇屋になるということは、坂口安吾の『堕落論』ではないが、話題になることだった。価値観が崩壊することは公的な世界が力を失うことであり、公的な世界からはみ出した生の実存ということを人々が強いられたという事であり、闇屋であるというのはその象徴であると言ってよかったのである。特攻帰りが闇屋になるというのは戦後の風潮のようなものであったのだろう。

安藤は法政大学の学生になったが、学生なども集めた不良少年のグループといわれる愚連隊をつくった。この愚連隊は闇の組織(ヤクザ組織)であるが、伝統的なヤクザ組織のような組織性は持たず、背広の着用や入れ墨や指詰などは厳禁していた特殊なものであり、闇の組織といっても伝統的な闇組織とは異なっていた。それだけに若者には人気があり、作家の安倍譲二なども席をおいていたという。この愚連隊というのはヤクザ組織には違いないのであるが、伝統的なヤクザ組織とはちがっていて、どこか伝統的左翼に対する新左翼の存在に似ていたとも思われる。

この愚連隊の先駆的存在と見られ、安藤昇も一目置いていたといわれる万年東一が良く出入りしていたというバーを僕は知っている。それは『ボタンヌ』というバーだった。戦後の闇市のままの姿が残っていた飲み屋だった。万年東一とは一度もあったことはなかったが『麻雀放浪記』を書いていた頃の麻田哲也や原田芳雄や中村敦夫などとはよく会った。このボタンヌのママは戦後の愚連隊の話をよくしていた。これは余談ということになるのだが、愚連隊は闇市の中にうまれ活動していた組織なのだろう。

安藤昇は仲間とともに愚連隊を組織していても伝統的なヤクザのような組織は持たないでいたが、やがては安藤組を組織する。やがて、安藤は横井英樹襲撃事件に連座して服役する。懲役8年の刑である。その下獄中に安藤の片腕でもあった花形敬は殺され、出所後にもう一人の西原健吾も殺された。安藤はこの葬儀で西原の母親の姿に打たれて解散を決意したという。この辺はよくわからないが、この本の通りだったのかもしれない。だが組のトップである安藤が解散を宣言することは異様な事であり、ここは大変に興味深いところである。

ヤクザ組織は左翼組織と同様に出入りに厳しい掟がある。左翼組織でいえば組織から離れることは闘いの放棄であり、転向として指弾された。そして、組織に入れば組織に従うことを規律(掟)としていた。これは倫理にまで高められていた。これは権力との闘いにおいて自己防衛をするという面もあるが、根拠を明瞭しにくいものだった。転向という倫理も含めて運動者にとっては呪縛を強いるものであり、左翼組織の暗さを象徴するものであった。自由をめざす左翼組織が出入り自由を原則にしえないというのは矛盾だったのだが、これは左翼組織の暗さであり不自由さである。左翼組織が体制的な組織に勝てない根源でもあった。

安藤組はアウトローの組織であり、それは伝統的なヤクザ組織ではないが、掟というべき強い規律を持つものであり、そのトップが解散を宣することは最もそれに反することだった。安藤がいろいろとあったのだろうが、この解散をやり得たことは大変なことだった。普通のヤクザ組織ならかんがえられないことであるに違いない。このところを石原は言及してはいないが、僕は大変に興味をそそられたところだ。解散のあとに安藤は俳優に転身し、人気を博す。これについて安藤の独白とみられるところがある。

「それにしても俺が死に物狂いで生きて来た世界の焼き直しの作り物が世間であんなに受けるというのは、人間の本姓の裏側に暴力という禁忌なエネルギーへの渇望があるに違いない。それは場合によって人生の執着の死にも繋がるが故に、恐怖の代償として宛がわれるものかもしれない。死を恐れない人間がいるわけではないし、抑えきれない衝動に駆られて死を凌駕して体現される理不尽で不条理な暴力という行為が黙契を超えて体現されるとき、常人は戦慄しながらも己の内に潜在していた願望の驚きながら、拍手喝采もするのだ」。

『あるヤクザの生涯』石原慎太郎)

これは安藤の独白というよりは石原の独白というべきところだろうと思う。暴力という禁忌なエネルギーを、人間の隠された本性として表現することを文学に求めて来た石原の思いがここにはあるように思う。石原は作家としてそれをはたしえないできたという思いがそこにあるのかも知れない。

僕が思うに禁忌としての暴力が行使されることが許されるとしたら、たったひとつの事においてである。自由ということである。暴力は他者の自由を侵害するがために禁じられるのであるが、それが許されるのは自由をともなったときである。