by 味岡 修

戦後史の中で左派(左翼)の運動が最も輝いていたというか、光彩を放っていたのは1960年代の後半から1970年代の前半までだった。後代の活動家からは黄金の1960年代ともいわれたりするが、この左翼の運動は反戦闘争や全共闘運動といわれた。だが、その運動はや内ゲバや連合赤軍事件などで急速にすぼみやがては社会から消えて行った。消えて言ったというのが言い過ぎなら、影響力を減衰させ、社会的な力のある運動としては後退をした。

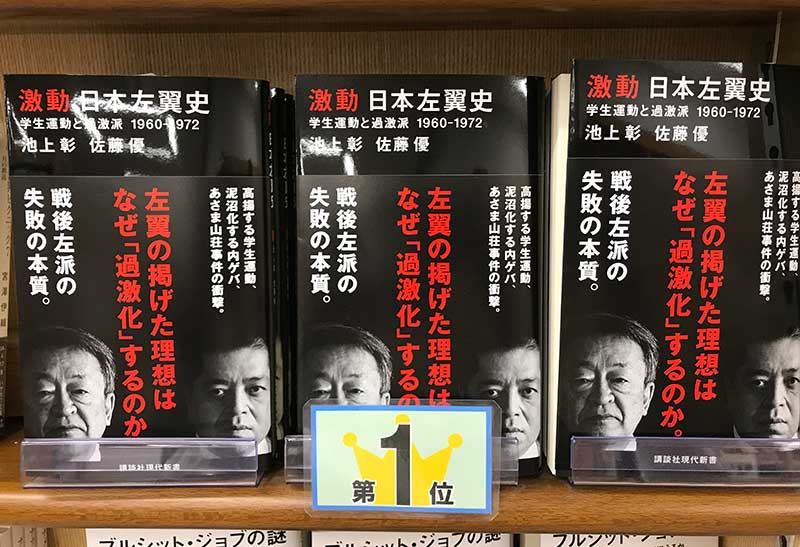

この時代の左派(左翼)の運動には伝統的左翼【旧左翼】に批判的な新左翼が登場し、それが大きな力を発揮したことがその特徴である。この時代の左翼を分析し史的評価を与えたのが、『激動 日本左翼史』である。戦後から1960年までの左翼存在の史的評価をした『真説 日本左翼史』に続く続編である。

本書では「左翼史で最も重要な1960年~1972年」と位置付けられているが、この時期の左翼については評価のしにくい存在であることも確かである。『真説 日本左翼史』の中で続編としては予告されていたのが本書だが、僕には刊行の待ち遠しいものだった。この期の左翼については行き届いた析出がなされていると思う。

ただ、同時代に左翼運動の渦中にあった僕の目からは、新左翼と言われた部分の中でも独立左翼として微妙に違った位置にいた存在のことが抜け落ちているように思える。

一言でいえば左翼とはマルクス主義であるという史的常識をこえようとした部分がいたということである。左翼とはマルクス主義者であるという存在規定から意識的にはみ出していると自覚していた存在である。非マルクス主義左翼という形で伝統的左翼とは違う位置にあると意識していた部分である。

伝統的左翼がスタ―リン主義であり、それをこえようとしたのが新左翼であるなら、それを「マルクス主義のルネサンス」としてやろうとしたのが大きな流れであったが、一方でマルクス主義をその枠組みから超えようとした部分もいたのである。

端的に言えば吉本隆明の思想的提起とそれに影響された部分であり、党派の中枢では少なかったにしても一般の活動家やノンセクトラジカルといわれた部分には多く存在していた。新左翼といってもマルクス主義という意味では伝統的左翼と同じだとみていた部分であり、そこから離脱した存在である。

新左翼の内部では吉本主義者と批判され、党派的にみれば少数派であり、見えにくい存在だったのだろうが、これは僕の考えではあるが、運動という面では力を発揮した存在だった。ここで吉本隆明というのは代表的存在であって、谷川鴈や埴谷雄高などをあげてもいいのかもしれない。これは私的な感想でもあるのだが、この点を除けば目はよく届いているというのが本書の率直な印象である。

前本の書評でも書いたが、何年か前に新左翼運動の頂点をなした1968年から50年目ということでその総括が当時の運動当事者たちからの総括(対象化作業)が試みられたのであるが、これといったものは見受けられなかった。これはこの新左翼の運動が複雑であることも含めて未完の総括という状態に置かれていたことを物語るのだと思う。こうした中でこの時代の左翼の析出に挑んだ本書は大変に力のいることであったと思うが、本書は恰好の総括の素材を与えてくれることになったと思う。

この本の最初の章では前本(『真説 日本左翼史』)の概略として、戦後左翼が戦前の左翼の復権としてあり、それを戦前の講座派マルクス主義(共産党系)と労農派マルク主義(日本社会党系)の系譜から位置付けている。そして、新左翼は社会党系の労農派マルク主義に親近性を持って出てきたと指摘している。

革命戦略において二段階戦略をとり、その線で歴史観(例えば明治維新の規定)も形成していた講座派マルクス主義よりも、社会主義革命という革命戦略をとっていた労農派マルクス主義に新左翼が親近感を持っていたということなる。新左翼は基本的に現在を社会主義革命を不可避とする時代という認識に立っていたことは確かであるからこれはうなずける。

この指摘は1920年代~1930年代の左翼思想が受けつがれるべきものとしてあったということでもある。当時の高校生によく読まれていたのが、『出家とその弟子』や『次郎物語』、あるいは『三太郎の日記』などだが、大正末期から昭和初期の思想が僕らの受け継ぐ思想としてあったということだ。

1920年代~1930年代に全盛期を持ち、戦争に向かう過程で弾圧され壊滅状態になっていた左翼が復活したのは、その時代の思想(リベラルな思想)もふくめてであった。総じて近代思想と言い換えてもよいのかもしれない。戦前の左翼思想の周辺にあった文化(例えばプロレタリア文学など)も形を変えてではあるが近代文学として復活したように。

戦後に復活した左翼は日本共産党や日本社会党という革命運動を展開するわけであるが、これは戦後から1960年段階まで、反権力・反体制の運動の指導的位置にあった。ここから新左翼が登場するのであるが、それは世界的にはスタ―リン主義の批判があり、1960年の安保闘争があった。

こうして左翼運動は本書でいわれているように、伝統的左翼の二党に新左翼が加わる形の展開になるだが、左翼内部の変化ということについては、戦後から1960年段階までの左翼運動の存在をあらためて見直しておく必要がある。

敗戦後の日本は戦争で破壊され疲弊した経済の中で、民衆の貧窮を解決する問題があり、そこでは戦争と戦争を遂行した政治権力(軍部の独裁的ふるまい)への批判が強くあった。日本を占領したアメリカ軍の戦後改革はそうした敗戦革命の役割を疑似的に果たした。だが、それは部分的なものであり、戦争とそれを遂行した政治権力への批判意識はなおも大衆的な基盤としてあった。それは労働運動や政治闘争の形を取った反権力・反体制の運動としてあらわれた。

そういった大衆的な反権力・反体制的な運動基盤の中に、復権した左翼(共産党や社会党)は存在した。彼らはその中で革命運動を展開したのであるが、左翼はそうした大衆運動の指導的位置にあった。反権力・反体制運動の理念は共産党や社会党しか存在しなかったからである。

やがて朝鮮戦争を経て経済的復興の端緒につけた日本の国家権力は、資本主義の復活とともに敗戦後の国家体制の修正を開始した。国家体制の国家主義的な復権が開始された。

これは「歴史の逆コース」といわれるものだが、戦後の民主改革を占領軍に強制されたものとして、その清算を打ち出したものであった。それは憲法改正を頂点にするものだったが、戦争の復権(国家意志として戦争ができること)と自由で民主的な戦後政治の修正であった。国家主義の復権といいいかえてもよかった。左翼的概念で言えば帝国主義化、あるいは帝国化した国家の復活だった。

敗戦革命の契機は遠くなっていたが、この動きに抗する運動が反戦平和・民主化を目指すものとして展開されていた。これは敗戦革命のやり直しということでもいいのだが、そうした大衆運動が存在していた。戦後の共産党や社会党はこれを指導したというよりは、この大衆運動によって生かされていたのであるが、形態としては革命運動という形でそれに関わっていたのである。そうした革命運動と大衆運動との関係でいえば、共産党は革命運動という意識が強く、大衆運動に冷淡で、社会党は革命運動という意識が弱く、大衆運動に積極的であったいえる。

ただ、ここが重要なのだが、革命運動と大衆運動は区別され、論理化されてはいなかったけれど、その間には矛盾が存在していたということである。

共産党というか、古典的なマルクス(レーニン)主義の革命観では、大衆的な反権力・反体制の運動では政治や社会の根本的な変革、つまりは革命には至らないという考えがあった。自然発生的な運動や意識では革命にいたらないという(前衛党と外部注入論)。

だが、どう考えても大衆が動かなければ社会も政治も変わらない。大衆的な運動の発展の中でしか、政治革命も社会革命もないのだ。その革命運動と大衆運動の矛盾ということが、新左翼の誕生の大きな契機だったことは指摘しておいていいと思う。

大衆運動というのは大衆(市民や地域住民)の自発的な反抗であり、その運動のことである。他方で革命運動は革命を意識した部分の国家や社会の変革を目指す運動のことで両者は構造的には違う運動なのである。

1960年の安保闘争はその年の5月20日の国会での安保条約批准の強行採決によって反岸・民主主義擁護の大衆闘争に転じた。反安保闘争の性格が変わったといわれる。

5月20日の強行採決が安保闘争の性格を変え、空前の盛り上がりを見せたのは事実だが、これは安保闘争を革命運動(革命闘争)として展開しようとした左翼(伝統的左翼・新左翼)の方向とは違った形で大衆運動として展開したということだ。これは民主主義的、あるいは市民的革命の展開になったということである。左翼が構想した革命運動の観点からの闘争ではなくなったといことである。

よく知られているように、安保改定を日本帝国主義のアメリカ帝国主義への従属を強めるものとしてとらえる共産党の反米愛国の闘争と、日本帝国主義復活という点で日本帝国主義との闘争というブンド(新左翼系の闘争論)の対立があったが、この「反岸-民主主義防衛の闘争」という展開は、それが関係ないということを示したのである。ブンドはこの闘争を大衆の先頭で展開したが、共産党はそれを抑圧し妨害した。

この闘争は戦後の大衆運動の頂点をなす運動であったわけだが、それまで大衆運動の指導的理念の位置にあった革命運動との矛盾があらわになった。革命運動の立場から大衆運動にたいして指導的位置を持つとされた「前衛」という存在が運動への抑圧者に転じ、大衆運動によって前衛は乗り越えられたためである。

戦後の反権力・反体制の大衆運動は先に述べた歴史の逆コースに対する反抗として重ねられてきたのだが、まさにその頂点で大衆運動として展開され実現したものと、これを革命運動として理念づけ指導しようとしてきたものとの矛盾が露骨に現出したのである。これは革命を目指すもの、あるいはこの運動を革命運動として志向することの無効性が示されたといえる。

安保闘争によって新左翼が登場したというのは、この伝統的左翼に対する幻滅が生まれたからであるが、一方で新左翼という存在は複雑だった。この本の中では革共同系とブンド系が存在したというが、その革共系も中核派と革マル派に分裂してしまったように。

新左翼の政治グループの成立については「60年代前史」として書かれているが、これには異論はない。新左翼は政治思想という面で言えば。世界的なスタ―リン主義批判として出てきたし、その中では雑多であるが、前のところでマルクス主義ルネサンスとして続いていったものと指摘しておいた。大衆運動の面で新左翼的なものの存在基盤が60年安保を契機に拡大していったところがあり、新左翼の展開する力になったということがある。

新左翼の存在を複雑にしたのは大衆闘争としての安保闘争を先頭で牽引したブンドが崩壊してしまったことがある。一方で60年安保闘争の最中では、その大衆的な運動方針に批判的であった革共同系が大きく登場したことにある。この問題は伝統的左翼を乗り越えようとして向かった方向性の問題でもあった。

その一つは伝統的左翼(共産党・社会党)を理念(理論)で超えようとした存在である。伝統的左翼をスタリ―ン主義(スターリン主義マルクス主義)と規定するならば、これに対するのがマルクス主義ルネサンスということで、再三にわたって指摘してきたことだが、マルクス主義への原理的回帰という動きとなる。

その一つが革命的マルクス主義である。黒田寛一や中原一、あるいは広松渉まで幅広くマルクス主義ルネサンスの立場でマルクス主義の再生を試みた存在は多い。この本では新左翼の理論家たちとして取り上げられている。彼らが優れた理論家であることは間違いない。彼らの仕事は運動での役割とは別の知的業績として評価されるべきと佐藤も池上も言うがこの点はうなずける。

伝統的左翼を超えようとした新左翼がマルクス主義をどう乗り越えられるのかということとしていえば、その理念の形成に向かって幅広い立場と人があったが、スターリン主義批判の方向にはマルクス主義の原理的復活という立場と、マルクス主義(レーニン主義も含めて)を枠組みごと超えるという立場があった。マルクス主義系統の思考でなく世界を認識し、世界を変革する方向を見出そうという立場といえる。

[Sponsor Ad]

この部分は党派的にみれば少数だったが、活動家や党派の周辺には結構いた。吉本隆明を新左翼の理論家というのはどうかと思うが、新左翼の理論に大きな影響を与えたことはたしかである。そして大事なことは彼がマルクス主義の枠内で左翼的理念(革命の理念)の再生を試みた思想家ではなく、その枠を超えることを試みた思想家であり、そのことを意識(自覚)する存在の代表だったということである。

新左翼の存在という意味では理論や理念の面というよりは運動面(大衆運動)で1960年安保闘争の達成を受け継ごうとした部分がいた。これはブンド系のグループに多かった。安保闘争を指導したブンド(第一次ブンド)が解体して小さいグループで残らざるをえないということもあったが、理論や理念においてよりも、運動というところで伝統的左翼の革命運動を超えていくということであり、それは大衆運動の展開を重視することだった。

マルクスがイデオロギーよりも運動を重視したことの継承であるが、大衆運動の展開では革命には至らない、外部からそこに目的意識を注ぎこむ必要を理念化したレーニンの革命運動観(前衛党と外部注入論)の否定がそこにあった。運動よりも組織を優位におく、前衛史観というべきレーニンの革命運動論の否定があった。

運動優位論に立脚して左翼運動を考え、伝統的左翼の組織優位という革命運動を否定した部分もいた。ブンド系のグループに多く、彼らは大衆運動主義者と自称した存在だったが、全共闘運動などで大きな力を発揮したのはこの面々だった。

安保闘争の後に左翼運動は低迷期があるのだが、1965年の日韓会談ころから復活というか、活性化する。ベトナム反戦闘争があり、大学闘争が起こる。この低迷期のことについて一言触れておくと、これは安保改定を批准した岸から池田に首相が変わったことが大きく作用しているということだ。

岸政治から池田政治への転換があり、池田は軽武装―経済重視に舵を切った。池田が経済の高度成長路線をとり、憲法議論を封じた。この動きはこの時期(1960年~1972年)の左翼運動に大きな影響を与えた。左翼は経済分析には熱心だが国家権力の動き、その政治的あり方には具体的分析をしない、ブルジョワ権力という一般的規定と、大雑把な帝国主義化くらいの分析で済ませるが、国家権力の志向がどのようにあるかの分析は重要であり、大衆運動ではその運動に規定力を与えるものだ。たとえば歴史の逆コースが言われる時には、それに対する反対が大衆運動の動きとなる。

池田政治が国家面での歴史の逆コースと言われる動きを封印したことは、同時に安保闘争にまでいたった大衆運動の継続をも封じたことを意味した。この問題はこの時期の左翼運動に大きな影響を与えた。例えば、このことはベトナム反戦闘争が国家との闘争、つまりは国家の動きと関係して運動が深まっていく契機を持てなかったことを意味する。

池田の後を継いだのは岸の実弟である佐藤栄作だったが、彼は池田政治を継承したのであって、岸政治を継承したのではなかった。だから、佐藤栄作がアメリカの要請によってベトナムに軍隊を派遣することを阻止するくらいのところくらいまでしか、闘争の対象を描けなかった。

このことは1965年から始まったベトナム反戦闘争の展開において大衆運動の限界値をなすものとして機能した。他方で全共闘運動は大学の自治(民主主義)を形成し直す運動であった。これらの闘争の中で新左翼はそれなりの機能を果たすわけであるが、それは大衆運動としての展開であり推進だった。

伝統的左翼の運動、革命運動(階級の解放を根底にする運動)を批判的に乗り越えようとした新左翼は、これらの大衆運動の中で逆に革命運動を生き延びさせた。

それはかつての伝統的左翼が戦後社会の革命理念(政治・社会変革の理念)を構築できなかったかのようであるが、大衆運動が限界に達したとき、その方向を見失わざるを得なくなったとき、伝統的左翼の枠内の革命運動理念を再び呼びいれることとなった。それは同時に彼らの自滅をも準備した。誤って戦えば自滅するという方向に向かわされたからだ。

内ゲバや連合赤軍事件がその象徴的な出来事としてあったといえる。大衆運動が後退戦に入ったときに、それをうまく導けなかったこととしてあった。これは新左翼が伝統的革命運動(旧左翼)の内包していた矛盾(病)を超えられなかったということになる。これはマルクス主義の革命観が空理空論であるということになるのだろう。

もっと突き詰めていえば、これはマルクス主義の権力観が歴史的に展開してきた自由や民主主義を受け継ぎ発展させるのではなく、軽視し、結果的に専制的権力の継続に至らしめたものにあったことによる。これは政治革命観の問題としてあったといえる。革命的暴力、暴力による権力の奪取という考えは、専制的権力の打倒として必然的に生まれるほかなかったにせよ、そこで獲得した権力をどのように変えていくのか明瞭にできなかったことによる。

レーニンがロシア革命後に創出した権力が、失敗した権力(専制的権力)であり、その後長く人々を呪縛してきたといえる。新左翼もこれから解放されなかったということである。それだけでなく運動の過程でこの権力行使をやってしまったということである。

この時期の左翼は安保闘争を継承する大衆運動を実現することで、せっかく伝統的左翼の革命運動をのりこえておきながら、またも伝統的左翼の革命運動の呪縛でそれを破壊するという矛盾を演じたのだと思う。

新左翼は、運動としては伝統的マルクス主義の革命運動観を批判する大衆的な反権力・反体制の運動を実現しながら、理念としてそれを超えられなかったと言える。

このマルクス主義の伝統的な革命運動観は情勢の中で影響力を減衰させている、その批判はすでに情勢によって乗り越えられてしまったと言える。

僕はこの本を読みながら1960年代のあの日々を想起するのだが、僕らは反権力・反体制の大衆運動として1960年安保闘争の継承をしながら、伝統的左翼の革命観を超えた理念の構築を試みていた。そしてこれは挫折した。

伝統的左翼の革命観を超える理念の形成は、伝統的左翼の革命観の意識的(自覚的)解体を経て構築されるだろうが、それにはあの時代を対象化するしかない。それはやはり難しく、体はそちらに向かない、そんな自分をそちらに向くべき契機を与えてくれるのがこの本であった。久々に読む刺激的な本である。

※注:各章の見出しは旗旗にてつけたものです

激動 日本左翼史

学生運動と過激派 1960-1972

ーー高揚する学生運動、泥沼化する内ゲバ、あさま山荘事件の衝撃。

左翼の掲げた理想はなぜ「過激化」するのか?

戦後左派の「失敗の本質」。ーー

◇◇◇◇◇

「この時代は、左翼運動が最高潮に達しながらその後急速な凋落を辿っていった時代にあたり、左翼史全体を通じても特に歴史の教訓に満ちた時代です。まさに、この時代は「左翼史の核心」と言えるでしょう。」(佐藤優)

「なぜ左翼は失敗したのか。この本では一貫してこの問いに立ち返ることになるでしょう。そして、左翼の顛末を歴史の教訓として総括することは、最も学生運動が盛り上がっていた1968年に大学生になった私の使命でもあります。」(池上彰)

自分の命を投げ出しても構わない。他人を殺すことも躊躇しない。

これが「思想の力」である。

いま、戦後史から学ぶべき歴史の教訓とは。

【本書の目次】

序 章 「60年代」前史

第1章 60年安保と社会党・共産党の対立(1960~1965年)

第2章 学生運動の高揚(1965~1969年)

第3章 新左翼の理論家たち

第4章 過激化する新左翼(1970年~)

【本書の内容】

・60年安保は「反米闘争」か「反岸闘争」か

・「敵の出方」論をめぐる共産党・志位和夫の嘘

・「反スターリニズム」に賭けた新左翼の精神

・「反米従属」と「愛国」に舵を切る60年代共産党

・新左翼は「リアリズムを欠いたロマン主義」

・「第一次羽田事件」山崎博昭の死が時代を動かす

・戦う意志を貫き、代議制を捨てた「全共闘」

・行動の「中核派」、理論の「革マル派」

・「ニセ左翼」vs.「権力の泳がせ論」

・本屋で「火炎瓶製造マニュアル」が買えた時代

・「日大アウシュヴィッツ」という揶揄の声

・池上彰青年を「オルグ」しようとしたセクト

・卓越した思想家・黒田寛一と国鉄・松崎明の関係

・沖縄は「奪還」すべきか、「解放」すべきか

・日本人を「総ノンポリ化」した新左翼運動

・左翼は「人間の不完全さ」を自覚せよ

……ほか

『激動 日本左翼史 学生運動と過激派 1960-1972』(池上 彰,佐藤 優):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp) より