戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)

第34話 東藤の来訪

武治が畑にいると、突然東藤が訪ねて来た。彼はいつものように黄衣を着流し、肩から頭陀袋を下げていた。その中からは例の手摺れのした団扇太鼓の柄が覗き、彼の袖の下には、例の白い巻物が覗いていた。

武治が畑にいると、突然東藤が訪ねて来た。彼はいつものように黄衣を着流し、肩から頭陀袋を下げていた。その中からは例の手摺れのした団扇太鼓の柄が覗き、彼の袖の下には、例の白い巻物が覗いていた。

武治の前に立った東藤は、両足をキチンと揃えて不動の姿勢をとった。まるで軍人が挙手の礼をする時を、想わせるような姿勢だった。そして、例のように合掌し、丁寧に武治の前に頭を垂れた。

あまりの丁重さにとまどった武治は、二度も三度もただ、頭を下げるばかりだった。

「先生、切角ですから一寸家へお立ち寄り下さい。」

武治はさっさと先立って歩き出した。縁側に腰かけようとした東藤を、武治は引き立てるようにして、座敷に導き入れた。

「先生、この間は断食で大変だったでしょう。電気も水もなくて……」

「いやもう木川さんの厚いご奉仕で何もかも……」

「先生、わしは先生と天浪で、一緒に寝起きしようと思ったのです」

「木川さん、私は天浪の断食の中でお釈迦様にお会いし、悟りを開いたのです。いつもの断食とは、まるで違っていましたよ。三里塚の農民と死活をともにする覚悟もやっときまりました」

「先生の傍にいると、何か太い命綱を握ったような心強さですよ、先生!」

すると東藤は武治の書葉を、掌で遮ぎるような格好をしていった。

「いやいや木川さん、私にはそんな……。所詮、仏陀の力が私たちをお救い下さるのであって、私には……」

「わしらにはどうも信心がねえので、仏陀の力といわれても……。しかし、東藤先生のようなご立派な僧侶が、木の根のこんなわしの家に来てくれただけで、もう救われた心境になるのですよ」

「それが木川さん、仏陀のカ、つまりみ救いというものです」

「はあ、わしは先生の衣の袖をしっかりと握って……」

武治は何か両手で、ものを掴むような格好をしてみせた。

説子がお茶に漬物を添えて運んできた。

武治が説子を彼に紹介した。東藤は膝を正して、説子に向かって合掌した。説子は面食らってもじもじするばかりで、どうしていいかわからないという表情だった。東藤に差し出そうとした茶碗を手に持ったまま……。

「実は先生、わしは海軍生活が長く、この妻とは小樽で知り合い、一緒になったのですよ」

東藤は武治と説子の顔を交互に見比べながら、ニコニコと笑ってみせた。

東藤に対する信頼感でいっぱいだった武治は、自分の身の上話をさらけ出して彼に打ち明けた。

武治の口元から例の白い泡が吹き出し、唾液が東藤の黄衣まで飛ぴ散った。語る彼は子供のようにはしゃぎ、苦しかった開拓時代の思い出話を始めた。東藤の前で話すそれは、どうしたことかいつもと違って、愉快で楽しくてたまらなかった。

武治は自分の過去のすぺてを正しいと信じ、その行為を語ることに何か素晴しい生き甲斐をさえ感じているようだった。

これに反して東藤は武治の聞き役一方で、自分のことについては一言半句も語ろうとはしなかった。

武治は東藤と対座中、気にかかるものが、一つあった。黄衣から出している素肌の左の二の腕にある、大きな焼っ釣りの跡である。シュウマイのように盛り上った火傷の跡だった。話している時にも、それが眼に入ってきて、仕方なかった。見ようとしなくとも、ついついそこに視線が向いた。

東藤もそれに気づいてか、時には衣の袖を引き下ろして、隠すような仕草をした。武治はそれについては、触れようとしなかった。

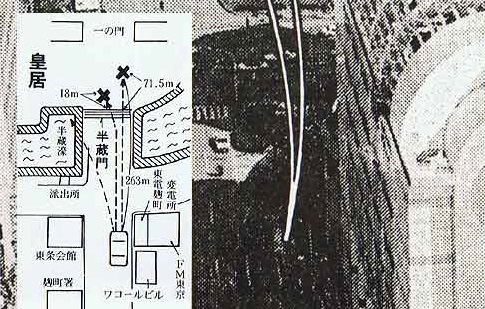

「木川さん、今日お伺いしたわけは、今度平和塔の本格的な設計図ができ上がりました。まず先に木川さんにお見せしたいと思いまして……」

東藤は巻物を拡げると、それを反対に一度巻き返し、暫く押さえてから畳の上に拡げた。

「これが木川さん、設計図です」

一枚の模造紙には平和塔の全景と、その内部構造を示した設計図が描かれてあった。

「高さは二五メートル、鉄筋コンクリートで重量三五〇〇トン、これを滑走路の中に建てる……」

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。