これは“和平”かそれとも”割譲”か?

ロシアにウクライナの領土を与える―トランプの「和平案」は、まるで戦利品を分け合うかのような内容でした。

それを「和平」と呼ぶのなら、歴史はまたしても繰り返されるでしょう。今、私たちは“ポーランド侵攻”の再演を目撃している――名前を変えて、「和平」として。

特に欧米のメディアや専門家は、トランプ和平案について、「侵略者に罰ではなく報酬を与えるもの」として批判を展開していますが、これを歴史的な文脈や思想的な視点から捉える論考は多くありません。

この点について、渋谷要さんの『トランプ一派【による】米ロ・「帝国主義協商」にNOを!(連載中)』は、このような状況に一石を投じるものです。先行して発表された『トランプによる米ロ・帝国主義協商への転換』と合わせて、渋谷さんがトランプ和平案を単なる外交政策や「内容が酷い」一般の問題としてではなく、帝国主義的な大国間の協商として位置づけ、歴史的な転換点として指摘している内容が重要だと感じました。

なぜなら、それはウクライナ問題に限らず、習近平も含めて今後も続くであろう歴史の転換点として、世界的(場合によっては中小国を含めた地域的)な動向の分析として有用な視点であり、私たちはある種の覚悟をもってふまておくべき観点ではないかと感じたからです。

そういった視点による論評は、あくまでもウクライナの民衆との連帯と支持を語られる渋谷さんの熱い想いや論考の趣旨からは、若干ずれるのかもしれませんが、多様な立場からの視座が重なりあうことで、より立体的な理解と、真の連帯が育まれると信じています。

トランプ「和平案」の具体的な内容

トランプ政権による「和平案」の内容は以下のようなものです

- 即時停戦の実施

- 現在の戦線にそって戦闘を凍結する

- ロシアの領土支配の容認

- 米国は2014年にロシアが併合したクリミアを正式にロシア領と認め、東部4州におけるロシアの実効支配を容認する

- ウクライナのNATO加盟の否定

- ウクライナの将来的なNATO加盟を禁止する

- ザポリージャ原発の中立化

- ザポリージャ原発(現在はロシアが支配)を「中立化」する(米国の影響下に置く形になるので、ロシア支配地域への電力供給を保障の含意)。

- 対ロシア制裁の解除

- 米国は対ロシア制裁を解除し、米ロ間の経済協力を再開する。

- ウクライナの鉱物資源の共有

- ウクライナは米国企業と鉱物資源を共有する契約を締結する。ウクライナは資源の全収益の50%を拠出しなくてはならない

見てわかる通り、戦争については和平案というより、ほぼロシア案じゃないかと私なんかは思います。その見返りに米国は電気自動車などに使われる希少鉱石(レアメタル)を大量に得て莫大な利益を得、なによりこの分野の中国への依存を減らすことができます。まさに米露によるウクライナの分け取りです。

このアメリカのウクライナに対する鉱物資源の収奪(と言っていいと思う)は、第二次大戦後から70年代や80年代にみられた新植民地政策であり、多くの人々が血を流しながらコツコツと長い時間をかけて、不十分ながらも援助や解消の努力が続けられてきました。この「和平案」は、その歴史をキューバ革命以前あたりにまで戻してしまいかねない行いです。ここは重要な点です。

当然に世界各国の識者やマスコミ、政府指導者からも「侵略者に罰ではなく報酬を与えるのか」「ウクライナ国民は侵略に抗して闘ってきたのだ」として強い批判を浴びましたが、その詳細については渋谷さんの論考にも詳しいのでここでは省きます。

その渋谷さんの論考にも詳しく説明されている通り、トランプはこれらの批判をあざ笑って唾を吐きかけるように、ロシアによる「侵略」という表現を「紛争」と言い換えました。つまりウクライナはトランプによって、侵略の被害国という立場から、喧嘩両成敗の紛争当事国に格下げされたわけです。もちろんロシアは侵略者の立場から格上げされることになりました。

トランプの特異性はどこにあるか

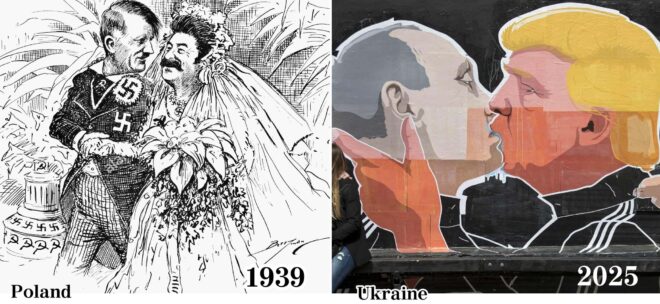

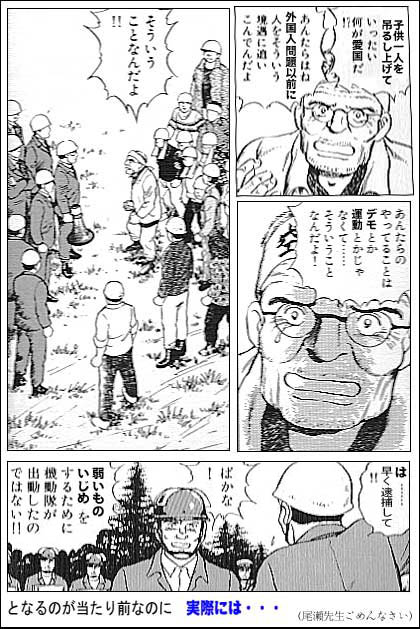

(左:1939年 アメリカの新聞の風刺画、右:2016年リトアニアの壁画)

トランプ政権への、マスコミによる一般的な批判内容の一つとしてあげられるのが、侵略者を利益でなだめる「プーチン・ロシアへの宥和政策」であるという点です。渋谷さんがあげておられる朝日新聞の社説『ウクライナ侵攻3年 歴史の教訓踏まえた交渉を』などがその典型で、ここで言う歴史の教訓とは、1938年のミュンヘン会談のことです。

同会談で独伊と英仏の交渉により、ドイツ系が多く住むチェコスロバキアのズデーテン地方のナチスドイツへの併合を認めました。当事者であるチェコスロバキアは会談に呼ばれず、大国による頭ごなしの決定です。その流れを作ったのはイギリスのチェンバレン首相とヒトラーによる交渉でした。

ヒトラーは合意の際の「これ以上の領土要求は行わない」という条件を破り、翌1939年にチェコスロバキア全土を掌握し、続けてソ連と密約(独ソによるポーランド分割の取り決め)を結んで、ポーランド侵攻に踏み切ったのです。状況をみると非常に似ていますよね。ではトランプは侵略者に報酬を与えた愚かなチェンバレンなのか?

しかし渋谷さんはそれではトランプの特異性を見逃すとし、これは宥和ではなく、大国同士による「帝国主義協商」だと言います。何よりチェンバレンは単にヒトラーを宥める交渉を行っただけであり、トランプのようにチェコスロバキアで権益を得たり、ナチス・ドイツと経済権益の構造を共同で作り出すようなことはしなかった。トランプが行っている(これから行おうとしている!)ことの、特異性を見逃してはいけません。

つまりウクライナ交渉におけるトランプとプーチンの関係は、ミュンヘン会談のチェンバレンとヒトラーよりも、ポーランド侵攻におけるヒトラーとスターリンの関係に近い。そういう政権がアメリカに誕生したことに、戦後国際政治のあり方を覆す特異性があるのです。

「協商」とは何か──主流に抗う“取引”の論理

「協商(entente)」は国際関係論や特に外交史の中で確立された用語ですが、政治学の世界で使われるニュアンスとしては、トランプがよく口にするディール(取引)はこれに相当するのでしょう。超簡単に言えば「みんなで儲けようぜ!」ということです。ただしそれはお互いに「仲良くする」という意味では全くない。

「協商」とは、複数の国家が相互の利害を調整し、一定の合意のもとで領土や影響圏、資源などを“分け合う”ことを意味します。

これは20世紀初頭から第二次大戦までの国際政治においては、先にあげた独ソ不可侵条約(とその秘密議定書)のほか、英露協商(1907)やサイクス=ピコ協定のように頻繁に行われており、しばしば当事国抜きで “勝手に地図を描き直す” 行為と表裏一体でした。

第二次大戦後のアメリカを盟主とする資本主義国家では、こうした協商型の力学は否定され、「多国間協調=ルールに基づく秩序」が重視されてきました。たとえばWTO(国際貿易機関)やG7サミット、NATOなどの諸制度を通じて、国際的な枠組みのなかでの合意形成を行う。これが、主流派帝国主義=グローバリズムの特徴です。

しかし、トランプはこうした「制度」に価値を置きません。

彼が好むのは、制度や枠組み、あるいは自由や民主主義のような人類の普遍的な価値ではなく、個別の“取引(ディール)”によって利害を直接調整する方法――つまり協商です。ゆえにその相手はプーチンや金正恩でも全く問題なく、従来の同盟国の意向を尊重することや、まして同意は必要ないのです。

協商は「同盟(alliance)」ではありません。文書による条約ではなく、一連の「合意」です。お互いへの援助義務はなく、渋谷さんの言葉を借りれば、互いの利益を賭けて行う「政治の打ち合い」です。ゆえにそこには「軍事」は含まれません。トランプは「和平」後のウクライナへの安全保障を拒否し、対して英仏らEUの数か国で停戦監視の派兵が行われようとしています。つまりウクライナ問題では、NATOが分裂して「有志連合」へと後退してしまったと言えます。

トランプはお互いの援助(防衛)義務を負う軍事同盟などを嫌います(少なくとも軽視します)。確実な利益が得られない、他国のためにしかならない戦争も、彼は嫌うでしょう。つまりトランプはその範囲では積極的な「戦争屋」ではないかもしれませんが、かと言ってそれが「平和な状態」かと問われれば、大いに疑問の残るところです。

バイデン時代のアメリカとウクライナは「共通の価値観」に基づく「同盟」関係でした。ですが今は「協商」相手(または目的物)です。その波はこれから「日米同盟」を含む米国のあらゆる同盟国に押し寄せるでしょう。トランプの路線的な標的は、まず第一に、今まで経済にせよ軍事にせよ、アメリカが(相互に)援助する義務を負ってきた「同盟国」に対してこそ向けられる必然にあります。

しかし今のところ、明確にこの協商路線に立っているのは、ロシアや中国、あるいは北朝鮮などであり、それらは「権威主義国家」などと呼ばれてきました。ゆえに従来の先進諸国のなかでトランプ路線は、渋谷さんの指摘する通り、帝国主義の“反主流派”としての位置取りであり、それは制度や普遍的価値に訴える代わりに、力関係に基づく直接交渉と分割支配によって利益を得ようとする発想です。

帝国主義間協商の時代へ(?)

こういった協商(ディール)は従来の主流派帝国主義では不可能でしたが、それができるようになった点で、これは帝国主義の明確な路線転換がおこっているということなのです。

「力による現状変更を許さない」という、耳にタコができるほど聞かされた、あの先進資本主義国(主流派帝国主義)に共通のスローガンが、トランプの「アメリカ・ファースト」によって破壊されようとしています。渋谷さんは次のように述べます。

まさに「アメリカ・ファースト」は、グローバリズム(多国家―間―協調の「帝国」【としての】……この舞台設定がいかに虚偽であったかは、もうはっきりしているが)の前の時代、各国帝国主義の植民地争奪戦が展開されていた「古典的帝国主義」時代の「帝国主義—間―対立」「帝国主義間の植民地争奪と分割・割譲」といったものが【主流となるように】、復活しているような事態である。

この「力による現状変更を許さない」のスローガンには、軍事を含む制度や同盟によって一致結束してきた戦後帝国主義諸国が、後発で合流してきた権威主義国家の世界秩序と世界市場への参加要求、台頭を封じ込める意図も含まれています。決して価値中立的な「平和と秩序」のスローガンではないのです。

ところがトランプ政権はこの同盟から抜け出し、今や「アメリカの安全保障に必要だから」とグリーンランドの領有を要求し、デンマークがこれを断ると軍事介入の可能性を排除できないとまで示唆しています。さらにカナダを51番目の州として併合するとまで言い出しました。19世紀なら戦争になりかねない意思表明の連続です。「アメリカ・ファースト」の発想は極めてプーチンに近く、さらに国内の反対運動への弾圧を検討(準備)するなど、もはやどちらが「権威主義国家」かわかりません。

世界がアメリカを中心とした帝国主義間の結束と同盟の時代から、それと対立してきたプーチンや習近平らとトランプの協商(ディール)が中心となり、さらには米国の同盟国であるはずの主流派帝国主義とも「帝国主義間対立」の時代に入るのであれば、その狭間にいる日本の私たちにとっても、いつディールの目的物にされるかわからない、まさに他人事とは言えない時代に入るのではないでしょうか。

※この記事は前編です。次回では、さらに渋谷要さんの論考を手がかりに、私たちの身近な観点から、現代世界における“協商型帝国主義”の広がりについて渋谷さんの提起を考えてみたいと思います。

大変ご無沙汰しております。超久しぶりにX経由で参りました。”協商”という言葉はトランプ外交から変わっていくアメリカの「世界支配」についての重要なキーワードになると思います。

とりあえず、紹介記事的なものを書きました。

https://tatakauarumi3.livedoor.blog/archives/27664007.html

ありがとうございます。

早く続きかかないと(汗