1.サプライズ教皇の選出と象徴の力

意外な教皇の誕生と“象徴”の意味

2025年5月8日、カトリック教会は新たな教皇として、アメリカ出身のロバート・フランシス・プレボスト枢機卿(69)を選出した。プレボスト氏は「レオ14世」として即位した。氏は事前の予想では10位にも入っていない “伏兵” だったことから、世界を驚かせた。

■ 意外な新教皇に「誰?」と驚く声も レオ14世…(毎日2025/5/9)

■ レオ14世という名前の由来「新たな産業革命とAIの発展に対応」(ITmedia NEWS2025/5/11)

サプライズの背景には、プレボスト氏が教会内で、やや保守的な文脈にいる「中道穏健派」として認識されていることから、改革派と保守派の対立を回避し、かつ、米国籍で、ラテンアメリカでの司牧経験が長く、南北アメリカと欧州、改革派と保守派を繋ぐ「橋渡し役」としての期待があったという。

たった4回の投票で選ばれたことからも分かるように、教会内部の意見は、私たちが想像していた以上にこの「橋渡し役」に集約されていたと言えるだろう。

信徒数14億人のグローバルな世界宗教をまとめる存在として、何より多様で広範な個々の信徒たちの、信仰の象徴となる存在として氏が評価されたということだ。彼は政治家でも、神そのものでもない。だが教皇という存在が、制度と信仰(神)を媒介する “象徴” としての力を持つからこそ、その選出は世界の注目を集めた。

注)教皇は独立国家バチカン市国の国家元首でもあるが、同国の実体は、カトリック教会の中枢である教皇庁(サンタ・セー)の宗教的主権を支えるための領域的基盤であって、国家形態はその形式的な枠組みにすぎない。国際社会との外交関係も、バチカン市国ではなく、教皇庁が主権主体となって結んでいる。

[Sponsor Ad]

天皇制に映る影:「象徴」としての正統性

象徴の持つ力は、カトリック教会に限られた話ではない。遠く離れた日本においても、「象徴としての存在」が国家の中枢に位置づけられている。すなわち、天皇である。とりわけ昨今話題になるのが、いわゆる「女系天皇容認論」だ。

天皇制が制度として持続困難になる中で、「女性の即位を認めるべきではないか」という声はリベラル層を中心に広がりを見せている。いわゆる「愛子様人気」もあり一般市民でも今や多数派の勢いだ。こうした女系容認論への支持は天皇制が国民から広く支持されているということの現れであり、反天皇制論者からすれば、天皇制の存続を容易にするというリベラル派の意図も含め、歓迎すべき要素は全くない。

だがそれに対して、なぜか自称保守派の一部(はっきり言えば極右)からは「左翼が女系を押しつけて皇統を絶やそうとしている!」といった、まるで都市伝説のような被害妄想が飛び出すのは、もはや風物詩と言ってもよいだろう。

対する左翼層の反応としては、ネットで右翼が時代錯誤でマッチョな言動を振りまくことで、かえって天皇制が保ってきた「穏やかで優しい」イメージを自ら壊している点がちょっと面白いけれど、基本は「キモイからこっち来んな」と思う人が多勢(=無関心)である。

さて、そうしたガチ右翼の大騒ぎと、一方でそれとは無関係な一般市民の天皇制への親しみ、さらに新教皇の選出に涙を流して喜ぶ信徒の皆さんの映像を見くらべながら、「象徴としての正統性はどこから来るか?」ということがつらつらと思い浮かんだ。

確かに教皇は宗教組織のトップ(信仰の最高権威)であり、その地位の正当性は宗教の教義に基づく。そこに干渉するのは慎重であるべきだ。

対して天皇(制)は国家制度の一部であり、その地位の正当性は法(憲法)に基づく。厳格な政教分離が義務付けられており、その地位や内容は私たち主権者が決める。ならばその「正しさ」を支える物語もまったく異なることは明白である。

もちろんその “正しさの物語“ が共同幻想だとしても、極右が抱くガチなものから、一般市民層がふんわりとでも受容する(してきた)イデオロギーとは何か。

血筋か、神意か、それとも制度か。

この「象徴の正統性」というキーワードで日本の天皇制がたどってきた正当化根拠の変遷をながめてみた。

本稿は、筆者が別テーマの執筆の合間に、気分転換も兼ねてまとめた草稿です。学術的ではありませんが、時事ニュースに対する所感として気軽にお読みいただければ幸いです。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄せください。

2.天皇の正統性の歴史的変遷

制度の正当性と物語の正統性

現代の天皇制は、憲法第1条によってこう規定されている。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、

その地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

つまり、法的には「国民の総意(=多数意思)」こそが、天皇が天皇であることの唯一の正当性根拠とされている。それが今の天皇制だ。憲法の天皇規定を具体的にデザインする皇室典範なども明治憲法体制では「国体」を定めるものとして、憲法に準じるとされていたが、現在ではただの法律だ。これは大切な前提であり、主権者である我々が天皇にまつわる問題を考える際に忘れてはならないことだ。

だが、その前にである。私たちはどうしてある個人を「この人が天皇だ」と納得して国民的な「総意」を構成できるのだろうか?そこには法制度的な根拠と、象徴としての納得のあいだに、もうひとつ別の “物語”=イデオロギー的な裏付けが必要とされる。

現代の天皇にも、何らかの “神聖さ” や “伝統”、あるいは “由緒” が仮託されていなければ、「国民の象徴」としてのリアリティを持ちにくいという現実がある。その象徴性の支えは、時代によって移り変わってきた。

霊魂、儀式、血統、神話、制度——

現代では「万世一系」というイデオロギーが、あたかも不変の事実のように語られるが、時代によって異なる正統性の観念(裏付け)が存在していた。

本来その観念の考察は、その時代の社会や経済が産み出した ”物語”(イデオロギー)として、いわば付属的に考えることが本来だろう。しかしそれが現在も有効なイデオロギーとして政治・経済の現場で使用されるのであれば、その起源と歴史を独立して考えることにも意味があるだろう。

古代:神霊に憑依される存在としての天皇

古代から中世にかけて、天皇という存在にとって最も重要だったのは、神霊の憑依を受ける器であることだった。つまり天皇とは、政治的な権力者であるよりも、神と一体の存在であること(玉体)が重要であり、神と人とのあいだを媒介する “まれびと(定期的に異界からの幸福を運ぶ神聖なる客人)” であり、国家の安寧を祈る神事の中心に位置づけられる存在だった。

皇室のなかで最も重要な儀式とされているのが、「大嘗祭」である。新たな天皇は、この大嘗祭を通じて心霊と一体化することで、はじめて “正統なる天皇” となるからだ。

大嘗祭は天皇家の私的な宗教行事とされ、具体的な儀式の内容は「秘儀」として国民には明かされない。しかし、費用の大半が国費(宮廷費)から支出されており、実質的には国家行事として運用されている。

戦前の民俗学の権威、折口信夫は『大嘗祭の本義』において、天皇が即位とともに神武天皇(および先代天皇)の霊魂を新たに身に宿す儀礼=大嘗祭を、「新たな霊的存在として再生されるプロセス」として位置づけた。

そこには、私的行為を名目に、憲法や国民の総意とはまったく無関係に、古来から連綿として続く宗教的権威としての “天皇” が存在している。

このように見れば、天皇の正統性とは「血統」ではなく、代々の天皇が神と接続し、霊魂を受け継いできたという、霊的継承そのものにあったことになる。

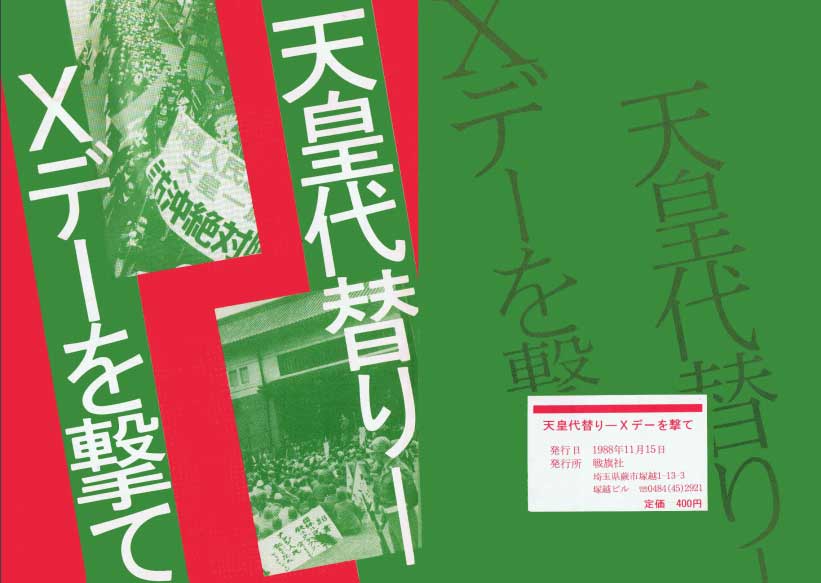

ちなみに、折口信夫や赤坂憲雄らによる霊的継承の理解は、戦前、戦後を通じて長らくのあいだ民俗学の通説とされてきた。しかし1980年代以降、天皇の代替わりが現実の政治課題として浮上し、国家的に大嘗祭を実施することの是非が視野に入ると、一部の学者や保守層からその宗教性の強さに批判が寄せられるようになる。

やがて実際に平成の代替わりを前にして、折口の大嘗祭研究はついに通説の地位を追われ、大嘗祭は公費(宮廷費)で行われることになる。それにともなって神秘的呪術というネガティブなイメージの改善のためと思われるが「秘儀」の内容の一部が公表された(詳細は今も秘儀)。思うに象徴天皇として制度的に「脱神格化」された戦後の天皇像にとって、折口の研究成果は、あまりにも “霊的すぎた” のかもしれない。

なお、この通説転換と、その背景にある社会的変化(物語の再構築)については、改めてスピンオフさせた続編として扱いたい。

“血筋”より“霊性”が重視された時代

この霊的正統性は、数々の宮中祭祀によって繰り返し更新される仕組みによって支えられていた。ここで注目すべきは、血のつながりが必ずしも絶対視されていたわけではないという点だ。

儀礼を正しく経てさえいれば、実子でなくとも、兄弟や遠縁─ときにほとんど他人ーであっても天皇となることが可能だった。そこに「万世一系」という、のちに絶対視されるようになるイデオロギーはまだ存在していない。

「神が宿る」ことがすべての前提であり、天皇とは神であり、神の霊魂を身に受ける身体=象徴そのものであったと言えるだろう。

継体天皇と平将門の明暗

この柔軟な“霊的正統性”の極端な例としてしばしば取り上げられるのが、継体天皇(在位507–531年)である。彼は越前(現・福井県)にいた地方豪族であり、皇室の正史では「皇統が断絶しかけたため迎え入れられた」とされている。

しかし、当時の先代・武烈天皇が暴君として悪評高く、地方に不満や不信が広がっていた可能性がある。

継体天皇は、「即位した」とされる地(現・大阪府枚方市樟葉)も異例であり、即位を宣言してからも大和(奈良)に入っておらず、長らく複数の地を転々としながら権力基盤を固めつつ奈良に近づいていく。ついに首都に入城したのは、「迎えられて即位した」時から数えて実に20年近く後のことだった。筆者は「万世一系」にさほどの価値を感じていないので、まったくこれっぽっちも、なんの悪意もなく、ごく自然にこう感じた。

え?これって「政変」じゃね?

地方豪族が都に進軍しちゃってね?

むしろこれは地方政権による進軍と政変の成功と見るべきではないか?

さらに正史(日本書紀)で前任の武烈天皇をひたすら暴君として描いていることも傍証になる。「妊婦の腹をさいて胎児をみた」とか「女を裸にして馬と交尾させた」とかは聞いたことのある人も多いと思う。つまり「こんな酷い奴だったんだぜ」という前任者のネガキャンが延々と記されている。戦前の天皇制国家では、出版された日本書紀の当該箇所が削除されることもあったというから驚きだ。

一方で同じ正史である「古事記」にはそんな記載はいっさいなく、武烈の悪行はあんまり酷くてしかも多すぎるので、むしろ捏造ではないかという意見すらある。だとすれば、なんでわざわざ隠すべき権力者の悪行を捏造してまで後世に残したのだろう。考えられる答えはさほど多くない。それが今の自分たちが行ったことを正当化するからだ。

私ごときがそう思うくらいだから、歴史家にもそういう意見の人もわりといるようだ。本人は応神天皇の五世孫と称していたが、それが事実かどうかは確認のしようがない。仮にその程度の “つながり” で皇統入りが許されるのであれば、中世以降の武士や大名にも「天皇候補」になりうる人物は沢山いただろう。

とはいえ、「力こそパワー」の法則は古今東西を問わない。継体天皇は結果として即位し、その後の王朝史の中に組み込まれていった。その後、継体天皇の血筋が正統な天皇の“起源”として再構築されていく。

因みにこれは完全に私の感想で、なんの根拠もない余談なのだが、ネットで読んだ断片的な記載からは、武烈は厳格な法治国家を目指し、しかも現場に直接口を出すタイプのように感じた。そこは旧来の特権官僚や貴族からは、情のない苛烈さに感じられたろう。いわば始皇帝に通じるものがあったのではと。それで継体の時代に従前に戻って、悪いことは何でも武烈とその支持者のせいにされていったのかもしれないなあと…まあ、これはあくまでも根拠のない与太話だ。

話を戻すが、この出来事をたとえるなら、こういう事態だ――

「平将門の乱が成功し、以降の王朝は将門の血筋となった」。

それと同じインパクトだったと思料する。

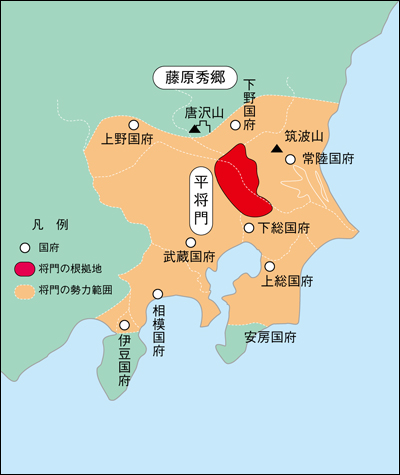

将門(903–940年)もまた、自らを桓武天皇の五世の孫と称する地方豪族であり、朱雀天皇の存命中に「新皇」として即位した。もし彼が中央を武力で屈服させ、そのまま天皇即位を認められていたならば、継体天皇と同じく「正統な皇統」として史書に編まれ、朱雀天皇は排斥されて、暗愚の王と記録されていたかもしれない。

継体と将門の違いは、距離(継体は中央からほどよい遠さ)と時代(将門の乱は継体即位のおよそ400年以上後)にあった。すでに古代ではなく中世であり、記録や情報レベルは(必然的にファクトチェック的な要素も?)継体時代とは比較にならかったろうし、もう継体のような無茶は通らない。実際、新皇即位は周辺に止められているようだし、もっと後世の幕府政権を経験した戦国大名になると、もう直接に自分が皇位を主張することなんてなくなる。

この距離と時代の制約下、将門は都に攻め入るより、京都政権からの関東独立を志向して、現在の茨城県坂東市に政庁を開き、新皇を名乗ったわけだ。将門の政権戦略は200年くらい遅かったのかもしれないし、ある意味早すぎたのかもしれない。それでも将門がもっと中央に近く、軍事的に朝廷に勝っていたならば、彼も「万世一系」の一人として教科書に載っていた可能性はある(さすがにもう「迎え入れた」とは書けないかもしれないが)。

平将門はいわば最強の朝敵として、死後も日本三大怨霊に数えられ、江戸時代には数々の奇譚の題材となり、また皇国史観が国家イデオロギーとなった明治以降は、国賊として将門を祀ることが政府によって禁止された。それでも将門を英雄視する風潮は関東を中止に根強く残り、戦後は特に将門の生涯を描いた大河ドラマ『風と雲と虹と』(1976年/主演:加藤剛)のヒットによって、全国的にも好意的なイメージが定着した。

中世:霊性から血統へ――正統性の地殻変動

補強された“物語”としての血統

中世に入ると、天皇制における神のリアリティが薄れ形骸化していく。

奈良時代からすでに神権政治では立ちいかなくなっていったと思うが、決定的な転機となったのが、武家政権の登場である。特に鎌倉・室町と続く武家時代において、天皇は政治権力の中枢から外れ、実際の統治は将軍や幕府が担うようになる。

この過程で、天皇は「祈り」の場に押し込められ、霊的な中心ではありつつも、その “祈り” の意味が現実的な力を持たなくなり、政治権力とは切り離された存在になって歴史の表舞台から消えていく。「神」としてのリアリティは薄れ、「まれびと」としての機能も次第に形骸化したものとなっていった。

こうした神的正統性の空洞化を補うために、次に浮上してきたのが血統による正統性である。血のつながりを「絶対視」することで、政権中枢から外れた天皇の権威を補強する。

それはある意味、“神” のかわりに “血” を宿らせる戦略であり、天皇を「神に選ばれし存在」から「一系の血を継ぐ存在」へと再定義するものだった。

私が思うにこれは「家の存続」と血のつながりを重視する武家的な「家イデオロギー」へのすり寄りであったろう。

神とつながってるから尊い(古代神権政治のイデオロギー)から、日本国の正当な支配者の家系だから偉い(中世武家政治のイデオロギー)へとパラダイムチェンジしたのだ。

武家勢力もこの天皇のパラダイムチェンジを採用した。源頼朝は、平将門のように天皇と真っ向から戦争して権力を奪う戦略をとらず、無力化した上で形式的に下につくことで自分の権力を公認させるという戦略で、京都(天皇)からまんまと権力を奪い、関東の鎌倉に幕府を置いて事実上の首都とした。つまり成功した平将門だったと言える。

一方で権力を失った天皇は、常に勝者側に寄生しては形式的な正当性を与える「貴種」として自らの「値打ち」を再定義し、中世を生き延びたのだ。

このため、先に述べた継体天皇の例に見られるように、後世の史書や系譜において「万世一系の物語」として整理・整形されていく。現在の価値観を過去の歴史に適用して、太古からずっとそうであったように歴史(売り込みポイント)を整えて再理論化されていく。

逆に武家勢力側でも「血統神話」は権力の正当化理論として整理・採用されて水戸学となり、この武家勢力側がアレンジした「血統神話」を、明治政府が近代化し、国体イデオロギー(=皇国史観)として完成させる。そして今なおその残滓がしつこく私たちの人生に介入してくる(迷惑)。

だがその前段階として、すでに中世の武家政権の時点で「霊の継承」が信用を失い、「血の継承」が後付けで “絶対化” される土壌が作られていたわけだ。

余談だが、このあたりいろいろ無理のある記述もでてきて、「万世一系」は左翼の天皇制への突っ込みポイントになることが多い。「皇室オタク」みたいな左翼の方もいるので、機会があれば話を聞いてみたら面白いかもしれない。もしあなたがガチの右翼だったら血管が切れると思うので絶対におすすめしないが。

近世:万世一系という“発明”

水戸学による理論化

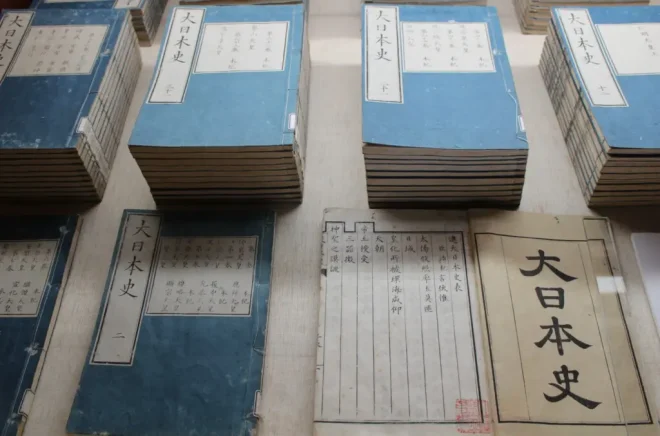

こうして武士に採用された天皇の血統主義は、やがて江戸時代の水戸藩(徳川光圀ら)による「万世一系」イデオロギーの発明にいたる。

その思想体系は水戸学と言われる。朱子学(儒教的忠義観)をベースに尊皇思想を融合させ、特に「大日本史」という歴史書を編纂して、徹底的に天皇を歴史の中心に据える独自の歴史観をつくりだした。

本書の天皇神話を真実と信じる人々によって、幕末から敗戦まで血で血を洗う争いの悲劇を生み続ける。げに恐ろしきは思想の力なり

この、水戸朱子学は、とりわけ幕末以降の日本で、天皇を「日本の正統なる統治者」とする思想装置となった。「天皇は神武天皇から一度も断絶せずに続いてきた世界最古の王朝」というイメージで、これは史実というより、水戸学があえて意図的に構築した歴史観であった。

元々の水戸学は、江戸幕府の正統性を補完するために、「天皇はシンボル、将軍は執政」という役割分担を理論化しようとしたもの(尊王敬幕)だが、幕府を正統化するために天皇を祭り上げたら、その天皇中心思想が討幕の原理に変貌したという皮肉な流れである(おかげで水戸藩は内ゲバで殺し合い、維新やその後の政局に力を持てなかった)。

つまり、「万世一系」は太古から一貫して存在していた原理的なイデオロギーというよりも、霊性の退潮にともなって “必要に応じて作られた物語” なのである。別の言い方をするならば、血統主義は “神の代用品” だったのだ。

この思想装置を、明治政府は維新の正当化根拠として引き継ぎ、やがて皇国史観として再編・近代化させたものが、国体イデオロギーとなる。という流れである。

[Sponsor Ad]

3.明治国家と“国体イデオロギー”の制度化

近代国家に組み込まれた天皇制

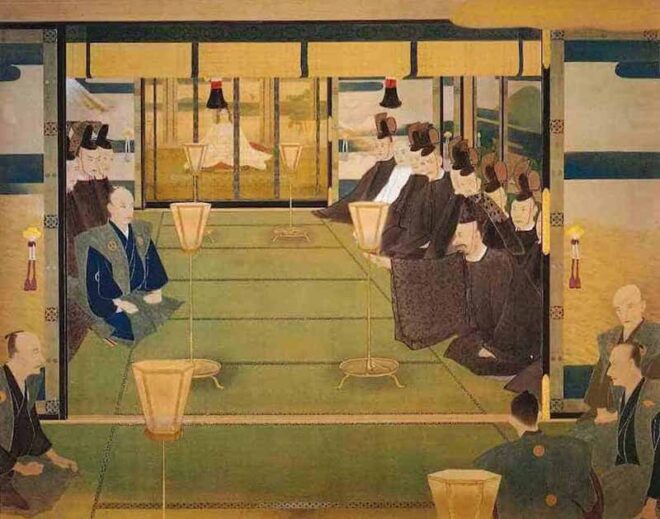

薩長の武力討幕派が兵を結集して決行した政変(クーデター)。大政奉還後の新体制から徳川慶喜の排除と幕府廃止を決定。天皇を名目に「王政復古の大号令」を発して新政府を樹立した

明治維新において、新政府がまず必要としたのは、中央集権国家の正統性の確立だった。そのために利用されたのが、天皇という存在である。

新政府は「王政復古」を掲げてはいたが、その実態は天皇による直接統治ではなく、近代的官僚国家を天皇の名のもとに整備していくプロジェクトだった。

ここで鍵となるのが、「国体」という概念である。

「国体」とは、近代日本国家の“本質”とされたもので、その中心には「万世一系の天皇」というイデオロギーが据えられた。

だがそれは、前章で見たように、水戸朱子学に端を発する近世の思想装置にすぎない。それが、ここで初めて国家法体系に組み込まれ、「伝統」として制度化されていく。

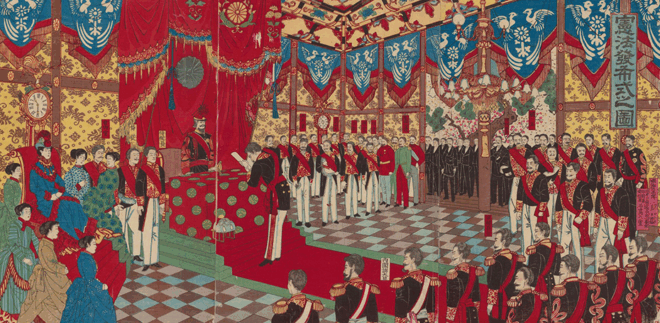

天皇が臣民に対して憲法典を下げ渡す儀式(欽定憲法)

1889年に公布された大日本帝国憲法(明治憲法)は、立憲君主制の形式を取りつつも、実際は天皇に極めて強い権限を付与していた。

天皇は「統治権の総覧者」であり、「神聖にして侵すべからず」と規定され、陸海軍の統帥権、法律の公布、予算の決定、官吏任免など、国家権力のあらゆる面で最終的な決裁者とされた。

形式上は立憲制だが、実態としては天皇親政のフィクションを支えるための法構造だったとも言える(外形的立憲主義)。

近代国家をつくるために、“近代化された神権政治” が採用されたわけである。

国民への “家制度” の押しつけ

この天皇制の制度化と並行して行われたのが、武士階級の家制度イデオロギーの「国民化」である。

戸主制度、家父長制、男系男子相続、忠孝の強調など、もともと武家社会に限定されていた価値観も、それが「国家の礎」であるとして全国民に押しつけられた。

水戸学を引き継ぐ儒教的な忠誠心を、天皇へと集中する国家体制は、封建的・差別的な家制度を最小の単位として進展した。1882年に『軍人勅諭』、1890年に『教育勅語』が発され、その内容が国民道徳とされていった。1937年に文部省が全国民に配布した『国体の本義』においては、「日本は天皇を中心とした家族国家である」と明言された。

もともとが ”支配層のイデオロギー” にすぎない天皇の万世一系は、それまで下々の被支配層には無関係なしろものだったわけだが、明治期に入ってから「国民各人(男子)が家を継ぐ」という “国民版のイデオロギー” である家制度と対応させることで、全国民的なイデオロギーとして制度化された。

天皇制と家制度を車の両輪として、国家と家族の関係は “天皇を頂点とするピラミッド” のような構造に再編された。これにより、天皇は国民の父であり、家長であり、国家の象徴であると同時に、「大家族国家」の家父長となった。

ここに至って、万世一系=国家の根本構造という神話は完成をみる。

それは、「血統」と「家」と「国家」がひとつに結びついた、日本独自の近代国家モデルだった。もはやそこに、霊性の継承の面影はない。あるのは、血と制度と軍事と忠誠によって構築された、統治のイデオロギー装置としての天皇制である。これは明治天皇制の独特な特徴であった。水戸学を引き継いだ「日本古来の伝統」などという主張は、たしかに聞いてあきれるという話ではある。

4.敗戦と“象徴天皇制”のねじれ構造

「国体護持」と“制度変更のなかの継続”

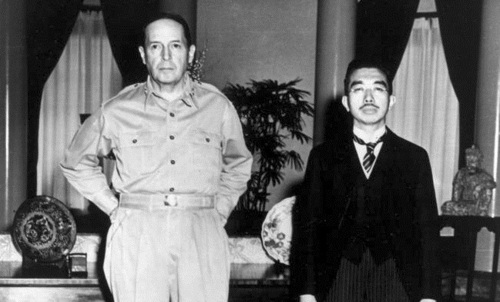

1945年、日本は敗戦し、明治以来の国家体制は大きく転換された。特に天皇制は、戦争責任の象徴として連合国からの強い注目を浴びた。

当初、天皇制そのものが廃止される可能性もあったが、最終的に選ばれたのは「国体の護持」、すなわち天皇の地位そのものは残すが、その意味を変えるという手法だった。

その結果が、1946年施行の日本国憲法における「象徴天皇制」である。

先に見たように、憲法第1条はこう定める。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、

その地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。

ここで注目すべきは、「象徴とは何か」について一切定義されていないという点である。

それは、制度の脱宗教化と合理化を目指したアメリカ側の政治判断によるものだったが、逆に言えば、アメリカは「象徴」という語の中にかつての霊性・血統神話の残滓を包み込める余地を残しておいたとも言える。

憲法の外に温存された“神秘”

この「象徴天皇制」の最大のねじれは、制度上の説明と、実際の文化的・宗教的な運用のあいだにある。その問題のひとつが、天皇の宗教性を体現する宮中祭祀の扱いである。

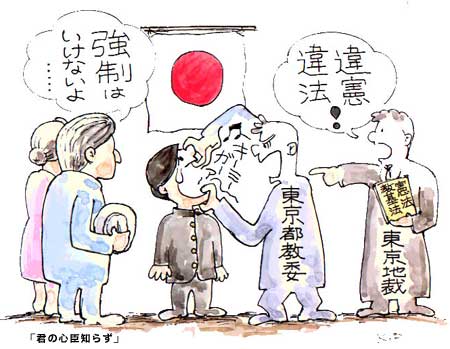

たとえば、大嘗祭は「天皇個人の私的宗教行為」とされ、国事行為ではないという建前がとられている。しかし、実際には費用の大半が国費から支出され、首相や閣僚が参列し、実質的な国家行事として運営されている。

つまり、宗教ではない(ことになっている)宗教的儀式というわけのわからないものが、憲法の外側で “こっそり” 行われているわけである。これは政教分離原則に対する事実上の例外措置であり、象徴天皇制の制度的 “あいまいさ” が、明治憲法の神秘主義を温存する装置となっている。

さらに言えば、象徴という形で制度は変わったが、天皇の継承条件=男系男子の血統主義は一度も見直されていない。「万世一系」も男系主義も制度的には否定されたはずだが、文化的・感情的には未だに機能している。

それは、まさに「正統性とは物語である」という構造が、制度の改変後も新しい語り直しによって継続されていることを意味している。

天皇制を利用する「保守」のねじれ

現代の自称保守派のなかには、「戦後日本は象徴天皇制のもとに安定している」と語りながら、内心ではいまだに「万世一系の血統こそが日本の根本」という明治憲法の皇国史観イデオロギーに立脚している者も少なくない。

そうした立場の人々は、しばしば「女系天皇は皇統断絶」「愛子天皇では“国体”が崩れる」と主張するが、そもそも彼らが言う“国体”とは、せいぜいが明治以降に作られた近代国家の思想装置にすぎない。霊性の継承が退潮し、血統が補完されたことも、そしてそれが水戸学から国民道徳へと変質したことも、すべて政治的必要性によって構築された後づけの物語である。

にもかかわらず、それを「太古からの絶対的真理」として振る舞う態度こそが、

まさに「神の代用品」としての物語が独り歩きしてしまい、暴走している時代錯誤な状態なのではないか。

小ネタその2:教皇も男だけなのにずるい!論と現実的妥協案

教皇選出(コンクラーベ)のニュースに、「教皇も男だけなんだから天皇も男で当然!」というネトウヨ的なコメントがけっこう見受けられた。

これについては第1項でも触れたように、宗教団体の教義(=教皇)と、国家の法秩序(=天皇)とは根本的に異なる存在であると説明するだけで、もう十分だろう。

でもたぶんネトウヨさんたちは、「伝統がぁ!」「国体がぁ!」と叫んで絶対にへこたれない。合理的な説得は不可能。イデオロギーの話って、だいたいそうなりがちなんだよね。

そこで、合理的に現代に合わせて天皇制を存続させたいリベラルと、戦前の国家主義を復古させたい右翼の双方に、現実的な妥協案を提示したい――

天皇を国家制度から切り離す「削憲」をしよう。

つまり、天皇を教皇と同じ “宗教的存在” にしてしまえばいいのだ。

そうすれば、日本が「天皇の国」だと主張しようが、男系男子に限定しようが、教皇と同じく、それは「信教の自由」や「言論の自由」の範疇で済む。誰にも迷惑をかけず、政教分離も守られる。Win-Winである。

個人的には、陛下には京都に拠点を移していただき、宗教法人か文化財団のトップになってもらうのがいいんじゃないかと思う。体質的に左翼の裏返しであるネトウヨ系の方は「ふざけんな」と思うかもしれないが、本物というか古き良き右翼の方には「よい案だ」と言ってくれる方もいる。

そして天皇をあがめたい人は自由にあがめる。逆に嫌な人に「日の丸」や「君が代」を権力で押しつけるようなこともしない。お互いの良心を尊重しあう。それが当たり前。

ただし注意点がひとつ。いまの皇室の皆さん、神社本庁やマッチョな右派の皆さんのこと、正直ちょっと苦手っぽいので、彼らの生活の平穏はちゃんと守ってあげてください。こういう当たり前のことがわからず、皇室を「靖国化」させて自己のイデオロギー装置にしようとする輩が絶対に湧くと思いますから。

そうなる前に、いっそ選挙に出てみるのもアリかもしれませんね?私は現皇室の皆さんは、意外と社民党と相性いいと思うんですが…。もちろんその場合、尊王の皆さんは、当然ながら全面的にご支持くださいますよね?

象徴の正統性とは何か

「象徴」とは“正統性の物語”の受け皿である

天皇制は、本来は様々な階層や対立、矛盾を抱えているはずの「日本」を、時の支配階層がそれらの矛盾を無視して、あたかも「一つの共同体のごとく描き出す物語」ための装置であった。それはときに神となり、血統となり、そして“国民の総意”の象徴となった

本稿を通してたどってきたのは、そんな天皇という存在が、時代とともに何を象徴してきたのか、そしてそれを社会がどう「正統」なるものとみなしてきたかという物語である。

ここで大切なことは、天皇制の性質とその正統性は、固定された実体としてあるのではなく、その時代ごとに “みんなが納得可能な物語” として内容が変化し、再構築されてきたという点である。

天皇は「常にその時代の制度・価値観に合わせて意味を変えられる象徴的存在」であり、まさにその融通無碍な性質ゆえに、時の権力者と結びつき、その一員として生き延びてきた。

ゆえにその時々の時代で信じられてきた「正統性」もまた、時代的・社会的に構築された “物語”=フィクションだといえる。つまりそのいずれにおいても、正統性とは制度それ自体ではなく、制度を支える“物語”の力(支配的イデオロギー)によって支えられてきたということがわかる。

古代は霊性によって、

中世以降は血統によって、

現代は「国民の総意」という憲法規範によって──。

これらの物語はすべて、“象徴”という空白に社会が意味を与える作業の結果にすぎない。象徴の本質は、空であること――そこにどのような物語を投影するかはその時々の社会経済構造が決めてきたのだ。

それは制度的に与えられるだけではなく、人々が無意識のうちに“共に信じる”ことによって成立する、共同幻想の焦点でもある。吉本隆明は『共同幻想論』において、国家や天皇制のような権威は、それを信じる人々のあいだに成立する「幻想の共同性」によって支えられていると論じた。つまり“象徴”の核心にあるのは物語の力=幻想の構造である

5.現代天皇制の危機とは?

天皇個人の自己認識=アイデンティティ

ところで、その物語の中心には、制度としての天皇ではなく、実在の人間としての天皇自身がいる。そして幻想の中心にいる天皇個人の自己認識=アイデンティティもまた、象徴の中身を実際に形作ってきた。なぜなら、確立した近代的自我にとって、明治憲法や右翼の超時空的な物語(天皇の定義)だけでは、近代国家における自己の役割(生き方)の指針にはなり得なかったからである。

たとえば昭和天皇は、「天皇機関説」的な自己認識を持ち、それは国民主権に反する国家主義的なものではあるが、少なくとも「国家の上位にある“神”」などというわけのわからない存在ではなく、明治憲法体制における「制度の中の存在」という、合理的なものとして自らを規定していた。

一方、平成天皇(上皇)は、日本国憲法の平和主義、民主主義の元での「国民の総意に基づく象徴」という自らの規定に忠実であろうと努め、主権者国民に「寄り添う存在」として象徴天皇制を、自らの言葉と行動で再構築しようとした。

このように、象徴のかたちは制度に書かれた規定以上に、天皇個人の内面=「象徴であろうとする意志」によって作られてきたとも言える。しかしそれらは常に時々の右翼的なイデオロギーとは根本的に矛盾した。象徴として努力する「人格」は、もはや “右翼の心の中にいる架空の神” ではありえない。

にもかかわらず、戦後憲法によって制度的には宗教性も血統主義も否定されたかに見える物語としての正統性は、大嘗祭や男系男子論に見られるように、正当な制度の外側で生き延びている。

つまり、制度上は民主主義の原則にのっとっているが、文化的・感情的には戦前の正統性観が“象徴”という曖昧な言葉の中にくるまれ、保存されているわけだ。これが、天皇個人のアイデンティティともからみあって、象徴天皇制の複雑な「ねじれ構造」を形作る。

現代天皇制の本当の危機とは

ここで一言付言しておくならば、現在の天皇制は、右翼的な保守派が皇室に対して観念して(押し付けて)いるような「物語」では、もはや近代的な自我にとって耐えがたい制度になっていると思う。そこが平成からの、時に皇室と政権の軋轢というか緊張関係が垣間見える底流があるのではないか。

小泉内閣時の女帝容認(長子相続)議論の時に、「天皇になる方には、6歳までには専門の教育をしなければ無理。愛子様はギリギリなので、どうするか早く決めてほしい」という宮内庁の役人のコメントを報道で知った。うろ覚えなので詳しくは書けないが、自我が確立する前にという趣旨だったので、そんなの洗脳じゃないかと戦慄したことは覚えている。

また、外交官としてのキャリアを積んでから皇太子(当時)に嫁いだ雅子さんが、鬱かノイローゼと思われる状態で「公務」から離れた時期も、小室眞子さんの皇室と日本からの出奔劇などを見た時も、この役人の言葉を思い出した。

このまま社会の常識とどんどん乖離していくであろう制度が続くのであれば、遠からず国民は、マッチョな保守派が皇室に押し付ける、時代錯誤で非常識な残酷さを認識していくだろう。彼らが求め、理想として思い描く国家主義的な”物語”を体現する天皇制の存続は、実は跡継ぎの不足とかそういう次元のことではなく、真実の危機はそこにあるのかもしれない。

それを回避して穏便に天皇制を続けたいのが、リベラル派の女系天皇論。中途半端な「女性」天皇論では、ますます制度の醜悪さが際立つ。明治天皇制と戦後の象徴天皇制は断絶した存在なので、”新しい物語” を再構築するのが良策なのだろうが、天皇制をぶっ潰したい反天皇制左翼としては、口にこそ出さないが、ここは保守派が勝利してほしいだろうと邪推する。

<追記>

──とかいってたら、本稿執筆後の5月15日に、保守派の一部である読売新聞が社説として、「男系男子にこだわり続ければ、象徴天皇制の存続は危うくなる」として、女系容認の方向に舵を切った。

まあ「天皇制の安定的存続」を第一にするなら、現実問題として国民意識に抵抗し続けるより、その方向しかないのであろうが(ただし読売は「皇族の減少」を理由としている)、明治天皇制と家制度の両輪を、イデオロギーの軸としてしている復古的保守派からは危機感をもった集中砲火をあび、保守派の内ゲバ状態となっている。どうなることやら。

6.むすびに代えて:あなたへのよびかけ

最後によびかけたい。

私、私たち(そしてあなた)が見なければならないのは、実は本稿で論じてきた「正統とは何か?」という問いではないのだ。ましてや「誰が(どこが)正統か?」などという上から目線の選別などどうでもいい。「なぜ私はそれを正統と思えるのだろう?」と自分に問うことである。

そのための一助として本論もあったということである。ただしこれも私の物語だ。つまりこれは私の問いの軌跡なのだ(しかもわりと左傾しているw)。

別に右翼だの左翼だのはどうでもいい。あなたの身の回りにあって、意図的にも無意識的にも押し付けられ、語られる「物語」を、別に悪く言うつもりはない。大事なのは一度それを突き放して客観化することだ。

その上でその物語を生きるというのなら止めないけれど、やがて国家の首長さえ、AIのアルゴリズムによって評価されるであろう時代がくる。それでも私たちは何かの「象徴」を求めてしまうのか?右翼も、左翼も、個人も集団も、往々にして人は何らかの象徴を求める。

それは合理的だからではなく、私たち人間には、物語が必要だからかもしれない。人は「意味のあるもの」によって社会や集団を構築する。象徴とは、その“意味”を託される存在である(たとえば文化大革命時の毛沢東もそうだろう)。だからこそそれは常に変わり得るのだ。

ひとつだけ、「日本が」とか「国が」などという、ごった煮で曖昧なくくりで何かを要求された時は身構えて疑え!「会社のため」、「家のため」も同じだ。

だいたいそういう言葉で何かを要求する類の人が言う「日本(会社、世間、特定の組織 etc)」は、その人の脳内の「物語」の中だけに存在する「日本」etc である。そしてだいたいは口にする段階でその物語に酔っぱらっている連中だ。

正統性は、制度や歴史の中にあるのではない。信じさせる語り、繰り返される儀礼、制度の裏にある物語、その総体が正統性を成立させてきた。

だが、そこにあるのは一つの固定された真実ではなく、時代ごとに再構築される物語だ。その物語が、いまの私たちにとって必要なのかどうか――

私たち一人一人が己に問い直すべきは、制度そのものではなく、「自分が何を象徴に託しているのか」という、想像力である。

小ネタその1:みんなのアイドル神功皇后

それってどんな話?と気になる方のために。超有名所を一つだけご紹介。

神功皇后という、すごく人気も権力もあったと思われる女性が古代王朝にいたんです。正史では夫の仲哀天皇より扱いがいい。超美人で、人間離れして賢くて、軍を率いては勇猛な将軍で、なにより神とつながる霊性が夫より高い、みたいな描写(異世界転生者かな)で、天皇のほうが引き立て役みたい。

この神功さん、夫が朝鮮出兵をグズグズ迷ってるうちに死んじゃったので、なんと自分で軍を率いて朝鮮半島まで出兵した(おい!)そこでボロ勝ちして凱旋し、帰国してすぐに出産(すごい!)。その子が次代の応神天皇でした…。

いや、夫の天皇死んでますやん!計算あわへんやん!「いえいえ、実は戦争中だったので石をお腹に抱いて出産を遅らせたのです」

なるほど…って、なるかーい!言いにくいけど、それって…あれやろ?みたいな。古代は「五代前が天皇」どころか「ひいお爺ちゃんが神様です(by神武)」とかなんでもありだ。

まあね、賢くて実力者の神功さんの子だし、その彼女が幼君の後見(摂政)として政務をみるって自分で言ってるし(神功政権かな)、なにより夫が亡くなった後の話なんだから、みんなが納得してる(何も言えなかった?)なら別にいいじゃん!と私は思うのだが、万世一系的にはダメらしい。

さらに「神功皇后の摂政としての治世は69年間で、100歳まで生きました」とか(いや、絶対なんかのつじつま合わせやろ!)。因みに王朝交代説では、この時になんらかの王朝交代劇があり、応神天皇は新王朝の祖なのだとされることもある。そちらのほうが納得感が強いことは確かだが…。