戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)

最終話 岩山大鉄塔

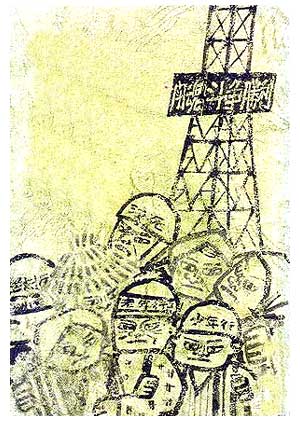

その夜、戸田は夢に鉄塔を見た。これで二度目の夢だった。一度目はどういうわけかハンガリーの旅宿であった。鉄塔は悠然と、大空に聳え立っていた。中空にある砦の中から、突然、ヘルメットを被った武治が上半身を現した。武治は下を見下し、右手を高く挙げて演説を始めた。

「みなさん!この鉄塔は公団のいうような妨害鉄塔ではない。日本の階級闘争の拠点としての鉄塔です。鉄塔は日本全人民の闘いのシンボルであって、単なる飛行機を飛ばさないとか、騒音の防止とか、そんな利害関係にのみ捉われたものではない。農民から農地を収奪し、わがもの顔に利権をほしいままにする自民党政権への、農民の闘いそのものが鉄塔となって現れたのだ。私は鉄塔とともに永遠に生きている。ご覧なさい、私の目の前の滑走路はすでに風化し、農民から奪った農地は荒れ果て、草ぼうぼう……」

武治は上半身を乗り出し、腕を伸ばして目前の滑走路を指差した。見ると鉄塔の突端が、武治の声に伴れて天空高く伸びていく――。戸田は一心に鉄塔を見上げ、武治の言葉に聞き入った。ふと気付くと、どこから集ったのか、鉄塔の周辺は人だかりで一杯だ。誰も彼もがみんな塔を見上げ、その眼は塔上の武治に集中し、一言半句も聞き漏すまいと聴き入っていた。戸田は不思議に思った。

「武治はたしか死んでいる筈なのに……」

戸田は辺りを見回した。岩山の反対同盟の人の顔も二、三見えたが、殆ど見ず知らずの人で、いつどこからこんなに集ったのか、それも不思議でならなかった。

すると、直ぐ後で、「戸田さん」とポンと肩を叩く者がいる。誰かと振り返ると、ヘルメツトを被った男だ。顔を覗くと武治である。

「おや、今しがたまで鉄塔の上で演説していたのに……」と思って鉄塔を仰ぐと、すでにそこには武治の姿がなかった。驚いてふたたび後をかえりみた。すると、武治の姿が見えない。どこへ行ったものかと、辺りを見渡したが武治の姿はどこにも見当らなかった。

どこからともなく集る人の群は、畑といわず、林といわず、道を選ばず、群をなし、鉄塔目がけて集ってくる。それが嵐の襲来のような音を伴って抑し寄せてくるのだ。見ると誰かが鉄塔を攀じ登り始めた。すると、それに従って鉄塔の四角の脚を伝って、われもわれもと鉄塔に登り始めた。忽ちにして、鉄塔は鈴なりの人で、鉄骨が隠れて見えなくなり、人塔と化してしまった。

戸田はそれを慄然として跳めていると、九・一六の日の駒井野砦の鉄塔を憶い出した。そして、考えた。その日の鉄塔は人の乗ったまま、クレーンで曳きずり倒されたが、岩山鉄塔は六吋アングルを五センチボルト三〇〇〇本で締結されているから、何百人乗ってもビクともしない。この人塔こそ何者がきても、倒すことはできないぞ……。

戸田はそう思いながらじーっと人塔の抽象的な美しさに陶然と見とれているところで、夢は途切れた。「死んでも土地は売るなよ」と、いい遺して死んでいった武治の土着性が凝縮して、あの鉄塔になったのだ。鉄塔は武治の化身なのだと目覚めてから戸田は夢の意味を老えた。

鉄塔工事は一九七二年三月六日に着工した。滑走路の直前の地点に、またたく間に鉄骨は組みあげられていった。公団の丘からは私服や機動隊が、工事現場の様子を絶えず窺った。が、建設地は反対同盟の土地であったから、堂々と工事は進行した。

工事はあらゆる技能を集めた、労農学コミューンの所産といってよかった。中でも重要な役目を果した者は、東京山谷からきた鳶職だった。中には子供伴れの鳶もいた。彼等は高層建築専門の労働者だったから身軽に中空で鉄骨を組む作業を進めていった。

直次の顔も、その中にあった。彼は毎日、木の根から岩山に通ってきた。父武治の無念の情を胸に抱いて、ますます意気軒昂として汗を流した。

次々と鉄骨が組み立てられていくのを見て、直次は思った。平和塔建設に毎日桜台に通いつめた、父武治の姿を……。遂に裏切られ、売り渡された平和塔。この岩山大鉄塔も、平和塔のような末路で終ることはなかろうか。

いや、違う。この鉄塔は、平和塔の苦い経験を乗り越えた人々によって決行されたものだ。父・武治がいたら、まっさきに賛成し、自分と並んでこの鉄骨を担ぐに違いなかった。踏まれても、蹴られても、なおまた起ちあがる、鉄塔はその農民の不屈な魂の証しなのだ。

直次は肩に喰い込むように重い鉄骨を担きながら、そう思い切ると、肩の荷の重さが急に軽減されるのを覚えた。

ただ、不思議なことが、一つあった。現場に山と積まれた鉄骨を見て、どこで作られ、どのような径路で、ここまで運ばれたかということだった。鉄塔資材は岩山の現場で加工されたものではない。だからその膨大な資材がまるで天から降ったか、地から湧いたかのように見えた。

戸田はこのことについて人によく尋ねられたが、わからなかった。戸田ばかりでなく、それがいつ、どこで準備されたのかについて、誰も知らなかった。九・一六強制代執行に備えて駒井野砦に建てた鉄塔の補強拡大の資材が、建設直前に機動隊によって押収された。この経験から見て、岩山の現場で作業をすれば、それがどんなに合法的であっても暴力で押収される危険性は充分あった。だから厳密な注意を払い、秘密裡に資材は工作され、現地に運ばれたから、その径路は誰もが知る由もなかった。

鉄塔は日に日に組み立てられ、遂に六三メートルに達して、完成した。その間、僅か二週間、多くの人々の血と汗の結晶だった。たしかに鉄塔のそそり立つ限り、飛行機は絶対に飛べない。飛び立つにも降りるにも、鉄塔に衝き当ってしまうからだ。

武治が大手を拡げて空港を睥睨している――完成された鉄塔を仰き見て直次はそこに父の面影をダブらせた。

大鉄塔の出現は公団を慌てさせた。公団は「保安道路」という名目で、鉄塔破壊道路の建設を企てた。空港敷地から見ると谷間の水田を鋏んで、鉄塔は高台の地の利をえて建てられていた。その谷間を埋め立て迂回道路を鉄塔の下にまで通そうというのだ。

岩山大鉄塔は駒井野鉄塔とは違うから、クレーンで曳きずり倒すことは到底できない。破壊するには巨大な重機の搬送と、機動隊・作業員・放水車を送り込む算段をしなくてはならない。そのための道路建設である。

成田の二〇キロ先には、習志野自衛隊基地があった。そこには落下傘降下練習塔があるが、それを岩山鉄塔に想定し、千葉県警本部ははやくから鉄塔破壊の予行訓練を繰り返した。訓練には機動隊員が一〇〇〇人も出動し、自衛隊の器物を利用して実演していた。

鉄塔破壊の道路工事が始った。空港敷地の崖下には、岩山部落の農道と氏神への産土(うぶすな)参道が通っていた。参道を二五〇メートルいったところが、小高い産土の森だった。石段を一二五段も上ると、そこには小さな祠があった。岩山部落三〇〇年の歴史を物語る椎の木が、祠の傍に根を張っていた。その根本には一基の碑があって、「文政六年八月吉日 願主内田要右衛門 奉納」と彫られてあった。

その昔、この地方の小作争議の時には、この産土の森が集合所となり、狼火を上げて他部落との連絡をとったという。境内に立って祠の後方を見ると、樹木を透してJAL(日航)の格納庫や滑走路が見える。およそ不釣合の景観である。豊かな地形が一変し、殺風景そのものだ。

鉄塔破壊道路は参道を壊し、水田を潰し、埋立て工事をしなければ、鉄塔までは到差しない。そのため公団は条件派の水田や、鉄塔近辺の土地や樹木を不当な高値で、買い占めている。しかし、破壊道路の工事は、産土参道に直面してストップしたままだった。

反対同盟はこれに対して、工事を塞ぐ形で「土止め」を構築した。抵抗に役立つものはすべて動員する――これが反対同盟が一貫してとってきた方法であった。

二月二四日、いつもくるある新聞記者が、戸田を訪ねてきた。

「戸田さん、明日未明に土止めを突破し、道路工事を再開するそうですよ。同盟としては、どういう方針ですか」

「同盟の方針は終始一貫変っていません」

「と、いいますと……」

「実力闘争」

「そういいますと、鉄塔決戦でも実力闘争ということですね」

「そうです」

「鉄塔の場合の実力闘争というと、どういう闘いになりますかね」

そう尋ねられて戸田は、鉄塔の夢を思い出した。

「それは人で鉄塔が鈴なりになり、その下は人垣で埋めつくすことだよ」

「果してそれだけの人が、集るでしょうか」

「そのために広範な鉄塔の全国化運動を展開しているんですよ。当然、闘いは実力闘争化するでしょう。まあ、向うの出方によっては、あの九・一六東峰十字路事件よりも、数層倍の人が死ななければならない闘いとなるかも知れませんね」

記者は黙って頷き、緊張した面持ちになった。

「本当に同盟はそこまで闘いますかね」

「一〇年一貫して闘ってきた同盟にとっては、当然でしょう。壮大な武装闘争が展開するんじゃないですか。東峰の十字路には死んだ神奈川県警三人の、立派な殉職碑が建ったが、またも人が死ぬことを知りながら、暴挙を繰り返すなんて愚の骨頂ですよ。

これ以上、人が死んだり、怪我をする空港から飛び立つ飛行機はよほど悪い目的をもったものでしょう。そんな飛行機を飛ばしちゃあならんでしょう」

戸田がそういったとき、天神峰現闘本部から、連絡員がバイクを走らせてやってきた。手渡されたガリ板の通知には、明朝六時を期していよいよ公団が、鉄塔破壊の道路工事を再開することが書かれていた。通知には「明朝五時、留守番一人を残して、一家総動員、岩山鉄塔に結集のこと。全員ヘルメット着用……」と、あった。

戸田は、鉄塔の方向に眼を向け、空を見上げた。よく暗れた空には浮雲が一つ、異様な形をして南に流れていた。

戸村一作著「小説三里塚」完 目次へもどる

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。