戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)

第7回 入植生活(2)

武治は少年の頃、友だちと辺田からよくこの木の根の原に、遊びにきたことがある。草原に寝そべっては、緬羊の群を跳めた。柵の傍の牧草を、モリモリと歯音を立てて噛みながら通り過きていく緬羊を見ながら、たんぽぽ笛をこしらえては、空に向けて吹いたものだった。

武治は少年の頃、友だちと辺田からよくこの木の根の原に、遊びにきたことがある。草原に寝そべっては、緬羊の群を跳めた。柵の傍の牧草を、モリモリと歯音を立てて噛みながら通り過きていく緬羊を見ながら、たんぽぽ笛をこしらえては、空に向けて吹いたものだった。

梟の泣く松林は黒い魔物のようなシルエットを描いて夜空に屹立していた。武治の少年の頃は、その松林も小松林で初茸のよく出る場所だった。雨上がりの朝など誰よりも早く行って、笊いっぱい採って帰り、家人を驚かしたことも何度かあった。

後にその松林は縄張りされて、禁札が立てられた。それには「この山に入るべからず 下総御料牧場」と、書かれてあった。俗にこの山を「止め山」といった。禁札の傍には小屋があり、猟銃を担いだ番人が立って、いつも見張りをしていた。

林の傍に立ってこっそり覗くと、ニョキニョキと淡紅色をした初茸の生えているのが見えた。手を出せばいくらでも採れるが、そうはいかなかった。番人の眼が光っていたからだ。だから恨めしくても、ただ跳めて過ぎなければならなかった。

武治はそれがくやしくてたまらなかった。誰のため何のため自然に生える初茸を、番人を立たせて張り番をするのか、少年の武治には疑問だった。

ある日曜日のこと――武治は数人の友だちと番人の隙を狙って、「止め山」破りをした。大笊いっぱいの初茸を瞬く間に採ったかとみると、その後で突然声がかかった。

「このがき奴ら、誰に断って入(へえ)ったっ」

後をみれば、どこから現われたか、鉄砲を持った大男の番人がのっそりと立って見下している。武治たちは足がガタガタ震えて、立ち疎んだ。「学校の先生にいって警察に突き出すぞ」と脅かされた上、採った初茸は笊ごと取り上げられ、ほうほうの体で逃げ帰らねばならなかった。

その次の日曜日は、よく晴れわたった秋空だった。

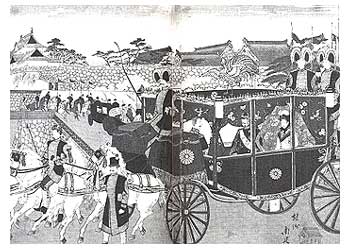

東京から金ピカに光る二頭立の馬車が、何台かやってきた。道々には、サーベルを腰にたくさんの巡査が張り番に立った。中に乗ってきた者は、「宮様」といわれる「偉い」人だということを武治は、家の者に聞かされた。宮様というのは小作人の百姓の伜などとは身分が違って、その足下にも追いつけないのだということを、父親から知らされたのだ。

その日の宮様の仕業を見て、何のために一ヵ月もの間、「この山に入るべからず」の禁札が立てられたかの謎が初めて解けた。――それは一切が宮様のためもので、その他の誰のものでもなかった。

宮様はきらびやかな服装をして、午前中初茸狩に打ち興じ、午後には再び東京に帰っていった。

武治たちは宮様の採った後の山にいち早く入り、採り残した初茸を拾うのだった。宮様の採った後は一時的に開放されるので近隣の子供や大人までが、そのお余りを頂戴して喜んだ。

みんな武治の少年の頃の、懐かしい思い出の一つ一つであった。

今こうして暗がりに立ってジーツと夜の闇をみつめている武治の胸中には、そんな昔の思い出が次から次へと蘇ってくるのだった。

梟の鳴く松林はこんなことも思いださせた。

「ぶっちめ」といって、その辺りに生えている篠を切ってきて、雑木林の中に罠を仕かける業である。「切り出し」という刃先の尖った小刀一丁あれば、誰にでもできた。

青い生の篠を矯(た)めてバネ仕かけにし、鍵が外れると小鳥の首が締まるという仕かけである。入口は一ヵ所だから小鳥は中の餌を啄むには、何でもかでもそこから入らねばならなかった。小さな体の一部がちよっと触れただけで、鍵はすぐに外れる――と、小鳥の首は締まる。

武治は「ぶっちめ」を仕かけるのが、大好きだった。学校から帰るとカバンを肩から縁側に、ポンと投げ出して、切り出しと玄米を少し懐にして、森に出かけた。冬の雑木林は陽だまりで、温かだった。小鳥の集まりそうな場所を選んでは、数ヵ所に仕かけるのである。

仕かければその翌日が楽しみだった。朝早く起きて行って見ると、どれかには必ず小鳥がかかっていた。時には仕かけた「ぶっちめ」全部に、いろんな種類の小鳥がかかっていろこともあった。

かかっていないのがあるかとみると、ちゃんと鍵が外れて「ぶっちめ」は締まっており、羽が飛び散ちっていた。鼬(いたち)がきて獲っていったのである。

武治は「ぶっちめ」や初茸狩りに、友だちを誘ってはよく牧場の森の中を歩いたものだった。秋の森では山栗が、まるで蒔いたようにその木の下にちらばり、それが陽に照り輝いて、磨いたように艶々と光っていた。特に大風の吹いた朝などの山栗拾いは、格別だった。風に振り落とされた栗が、掃いて集めるほどあった。二升や三升拾い集めるのは、朝飯前だ。

上を見上げれば、綺麗な紫色をした「あけび」が豊かに実っていた。ちょうど、バナナの房を見るようだった。中には熟れて割け目から白い中身が見えているのもあった。

「あけび」は種が多かったが、その種の周りに白い肉があって、口に合んでしゃぷって種だけ吐き出すのであるが、甘酒のような甘みを持っていた。木登りして武治は、「あけび」を採った。上がって見るとすでに中身は、空になっているのもあった。小鳥たちが、一足先に味をみたのである、秋の小鳥たちの、何よりのご馳走だった。

三里塚の秋色は、格別だ。山野の雑木林は五色の紅葉で彩られた。三里塚特有の欅・櫟・白膠木(ぬるで)・楓・葛などだった。常緑樹の中に溶け合ったそれらは、素晴らしい情景を描き出した。

この秋色は下総高原を飾る独自の風物だった。春の桜、初夏の新緑にも増して見るべきものは、三里塚の秋色だ。また、四季を通じて山野に放牧された馬・牛・羊の群を眺めるのも、三里塚ならではの牧歌的風物だった。

初茸、山栗、山芋、あけびなどが実り、雀や四十雀などの小鳥たちが飛び交いながら、囀り合う秋の森の中は天国そのものだった。

「小綬鶏(こじゅけい)」といって、鶏を少し小さくしたぐらいの山鳥で、他の小鳥と違って人間の前を悠然と歩いて路をよぎるものもいた。まるで手掴みでもできるようだから、急いで追うと意外に足が早く一散に藪陰にかくれて見えなくなってしまう。

雉(きじ)や尾の長い山鳥もいた。昔は狐や狸も多くいた。その証拠に、古込の大土手の根っこなどでは、狐の住み家だという洞穴が奥深くぽっかりとあいているのが叢の陰に見つかることがあった。

武治は子供の頃、死んだお爺さんからよくきかされた話がある。それは用足しに家を出た人が、狐や狸に化かされて、一晩中家に帰らなかった話である。今でもはっきり覚えているのは、三里塚まで買い物に行った勝子という女の話であった。女はその晩、ついに帰らなかった。大騒ぎになり、村中の者が総出で一晩中提灯を提げて、林や森の中を捜し巡った。みんな声を揃えて大声で女の名を呼びながら、暗い森林の中を捜し歩いたがついに見つからなかった。

翌日、辺田の「十ぜえむ」の爺さんが、天浪の松林の中へ山芋掘りにでかけた。太い山芋の蔓を見つけ、絡んだ芋蔓を頼りに何気なく松の木を見上げて、きくりとした。――一人の女がいた。

手の届くぐらいのところを、ちょうどよく枝が横に延びていた。女はその枝に脛も露わに腰かけ、髪をばさばさにし小枝に掴まって下を見下していた。よく見ると昨夜、行方不明になって大騒きした「もとえむ」の嫁の勝子だった。

ふだん見る面影とは様相がまるきり変わっていた。眼は虚ろでどこを見ているのかもわからず、じーっと「十ぜえむ」爺さんを見下していた。どう見てもいつもの勝子とは別人だった。十ぜえむの爺は思わず、ぶるぶるっと身振いした。

「勝子さん、こんなところで何にしてんだよ」

「……」

何をいっても返事がなかった。ただ、虚ろな眼で爺さんを見下すばかりだった。

漸くのことで勝子を松の木から下し、部落に連れ帰った。帰ったはいいが、死んだようになって三日寝込んでしまった。正気に帰ってもなかなか仕事は、手につかなかった。

勝子からやっとのことで聞き出した話はこうであった。――三里塚で買い物をして帰ろうとした時は、短い冬の陽はもうとっぷり暮れて、辺りは暗かった。ちょうど木の根の原に差しかかったところで家の者が迎えにきてくれたので、その後に従って暗い林の中をがさごそと歩いたのだ――と。

その家の者とは勝子の旦那に化けた狐だった。勝子は旦那に化けた狐と一緒に、天浪の松の木の上で一夜を明かしたのである。

木の根の原を越えて彼方に黒々と、魔物のような形に見える松林が、その辺りだろう。追憶は、果てしなく続いた。

「うちの旦那はどこへいったの?」

小屋の中から説子の呟く声が聞こえてきた。武治はハッとして、われに帰った。説子がむしろ戸を押して、暗い外を覗いた。――暗夜の彫像のように硬直して、突っ立っている武治の姿が浮かびあがった。

「何してんのよ。そんな真暗闇で……。父ちゃん」

「……」

彼は星空を仰いで、深い吐息を吐いていった。

「説子、俺はこの木の根の土に、命を賭けるんだ」

夜陰の静けさの中にその言葉が不気味に響いた。説子は何か開拓部落の前途に恐ろしいものが横たわっているような気がしてならなかった。

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。