旧ソ連や中国などスターリン主義への批判の諸系列を整理しつつ、問題の核心は従来のような理論主義的な批判に求めることはできず、政策・思想・政治の反人民的・官僚専制的な内実=左翼思想の近代ブルジョアイデオロギーヘの屈服こそが問題の核心であること、その克服は外在的にソ連を批判すればすむことでなく、自分たちを含む左翼総体の内在的な問題として、自己絶対化やブルジョア的尊大さを排し人民の解放に貢献しうる主体、そうした現実政治の展開(=実践)にこそ求められるべきだと主張しています。

今そう言うと当然のことのように聞こえますが、東欧革命に10年も先立つ頃に書かれた文章であり、当時の左翼状況の中では卓見だったと思う。旧戦旗・共産同の綱領的主張の一つであり、私はこの論文を読んで戦旗派への結集を決めました。ものの考え方や発想方法において、現在の私の人生観にも大きな影響を与えた想い出深い文章でもあります。

初掲:1980年4月『戦旗』415号・所収:同年5月『理論戦線』12号、

1982年『武装せる蒼生』(戦旗社)、2003年『反体制的考察』(実践社)

[Sponsor Ad]

はじめに(論文発表当時の世界情勢)

1979年12月アフガニスタン革命へのテコ入れとしてなされた、ソ連軍の軍事的侵攻は、今全世界に巨大な波紋をなげかけている。

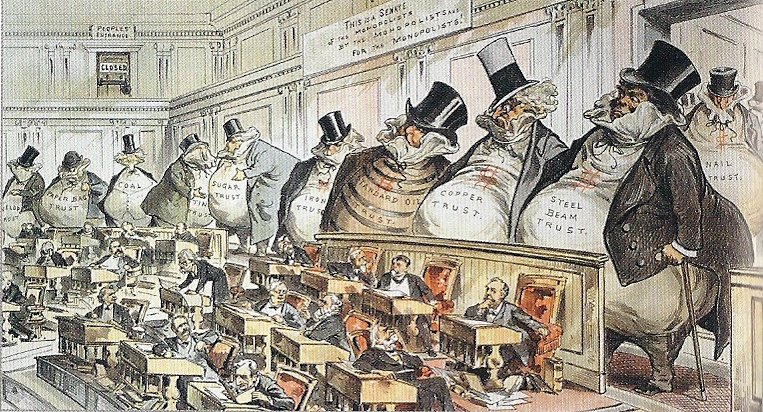

ホメイニ派学生達によるイラン米大使館占拠に苦慮し、中東における権益の確保に血眼となっていた米帝は、これさいわいと商業ジャーナリズムの一切を使ってのソ連批判にのりだし、反ソ包囲網の形成をつうじての巻き返しを策謀し、日帝支配階級はその尻馬にのっかってリムパック(環太平洋合同軍事演習)への参加-自衛隊の事実上の海外派兵を実現した。

米CIAは1980年代におけるソ連の石油輸人国への転落を宣伝し、東欧支配のかなめとしてソ連が作りあげたドルージユバ(友好)石油パイプラインがからっぽになることを全世界に訴え、ひいては資源・エネルギー危機に際しての自由世界の結束と、「危険なるソ連」への警戒をよびかけている。

1975年のベトナムからの米帝の放逐以来、世界の趨勢は披抑圧民族・人民の勝利に対する帝国主義の後退として決定づけられてきた。「労働者国家」は反対に相対的にその力を増し、分裂対立をはらみつつもなお帝国主義を追いつめ、徐々に「包囲する側」へとその立場を逆転させてきた。

だが米中条約の調印が中国にとっては国民党勢力の国際舞台からの放逐、台湾への封じ込め、安保常任理事国への昇格による国際的桧舞台への登場といった国益をもたらしたとしても、その結果、日-中-米三国同盟に対するソ連の警戒心を刺激し、ベトナムヘのテコ人れ、中-ベト戦争の勃発へと至らしめたように、国際共産主義運動の勝利とプロレタリア国際主義の観点に立った世界政治へのかかわりがそこにない限り、「労働者国家」群の力の拡大それ自身が、第三世界など被抑圧民族・人民にとり、かえって桎梏(しっこく)となるだけであるというパラドックスが現出しはじめていることも冷厳な事実である。

ソ連軍のアフガニスタン侵攻はまさにそうした悪例の典型であり、キューバなどの直接の同盟国でもこれを承認できず、カストロが批判演説をおこなわなければならないような、国際共産主義運動の混迷と分裂を象徴づける事態として、歴史的に銘記されるべきスターリン主義の陥穽(かんせい)である。

われわれは1956年のハンガリア革命の圧殺、1968年のチェコスロバキアでの人民弾圧とならぶ許しがたき犯罪行為としてソ連軍の侵攻を糾弾し、ひいては現代革命遂行の主体にとり、必然的課題となったスターリン主義の克服の方途につき、ここにおいて論及し、われわれの考えをまとめたい。

ブント系諸派がおしなべて中共派となってしまい、反帝・反社帝と中国共産党の出先機関じみたことを喋りまくる風潮に対し、われわれは独自の観点にたつスターリン主義批判を貫徹し、その内在的止揚克服にむけて実践的に努力奮闘していこうではないか。

1.アフガン侵攻にいたる歴史的な経緯

独立から共和制の成立まで

アフガニスタンは面積は日本の約二倍にあたる65万平方キロもありながら、人口は2100万人しかいない、ほとんど砂漠と山地からなる農業と遊牧生活の国である。

東部はパキスタンと接し、パキスタン西部と同一民族であるパシュトーン族が住んでいる。北部はソ連と接し、やはりソ連南部の少数民族と同一であるタジク族やヌリスタニ族などが住んでいる。もともとはイギリスの植民地であったわけだが、第一次大戦後君主制として独立した。

パキスタンはジアウル・ハク大統領がイスラム至上主義を掲げて統合を急いでいるが、一方ではインドとの抗争をかかえつつ、その内部にパキスタンからのパシユトーン族の独立運動であるパクトニスタン運動や、大バルチスタン運動とよばれるバルチ族の独立運動をかかえ込んでおり、アフガニスタンとも不断に対立する関係性にある。

アフガニスタン革命の進展は、まず1973年4月に国王の従兄弟であるダウドがザヒール・シャー国王を倒し、君主制を廃して共和制へと転換をとげることからはじまったわけだが、このダウドはもともとパクトニスタン運動の推進者であったため、シャー打倒後にパキスタンとの対立が強まり、ソ連からの経済・軍事援助によってこれと対抗しようとしたことでダウド政権は親ソ派に流れることになった。

共産政権の成立とソ連からの自立化

一方、アフガニスタンにおけるマルクス主義的潮流である人民党(ハルク)の創設はこのダウドによる共和制への移行前、1965年にまでさかのぼる。1967年にはタラキやハフィズラ・アミンを指導者とするハルク派と、親ソ派のパルチャム派に分裂し、このパルチャム派の指導者にミル・アクバル・ハイバルやバブラク・カルマルがいた。

両派は1977年に一度連合するが、すぐに分裂し、その過程でパルチャム派のハイバルがダウド政権に殺害されたことからクーデターに至り、1978年4月、最初の共産政権がハルク派のヘゲモニーの下タラキ首相、アミン副首相として発足した。しかしそこで遂行されようとした土地改革は多量の50万にも及ぶ難民がパキスタンに流人する結果となり、共産政権に対するイスラムゲリラが戦闘を開始するのである。

タラキは首相として土地改革を推進しつつゲリラの掃討にのりだすが果たせず、パルチャム派の圧殺による権力固めにも失敗し、1978年12月にはソ連との間に友好善隣協力条約を結んで援助の増大をはかり、それをテコにパキスタンと対抗しようとしつつ、結局1979年9月副首相であったアミンに追放され、アミンはパキスタンとの共存に乗りだすのである。

しかしこのアミンによる権力掌握、パキスタンとの和解は、ソ連からのアフガニスタンの相対的自立の気運をもたらすことになり、これに対してソ連は1979年12月親ソ派であるパルチャム派のバブラク・カルマルを押したてて軍事侵攻を開始することになる。

従って現在の政府軍はパルチャム派に指導される形となり、ハルク派は逃亡・反抗し、78年4月の共産政権成立以来の権力基盤は大きく崩れている。

ソ連軍侵攻とその反人民的本質

ソ連の侵攻は、名目的にはパキスタンを拠点とする反政府活動をアメリカや中国が武器援助し、これがアフガニスタンの左翼政権を危機におとしこめているからということだが、事実上はアフガニスタンの左翼政権がイスラムゲリラに抗しえずに崩壊しかかっており、しかもハルク派・アミンがソ連離れしてアフガニスタン自立の方向へ向ったことに対しての歯止めの処置であって、ソ連の翼下ヘアフガニスタンをしばり続けるための処置である。

一方ではホメイニのイランにおけるイスラム革命を支持しつつ、他方ではアフガニスタンのイスラム蜂起を抑圧しようとするのは、ソ連内的にはこの中東での激動がソ連内部のイスラム圈少数部族へ波及することを鎮静するためといわれ、ソ連にとっての防衛処置ということである。

しかし問題は「ファシスト共の反革命攻撃に対する革命の防衛」としてソ連軍兵士などに説明されているその対処が、アフガニスタン人民にとっては外圧と軍事的侵略行為としてしかその目にうつらず、7万ものソ連軍の侵攻に対し、2月カブールでの反ソ人民決起にみられるように、またそもそも政府軍から2万もの脱走者がでるなどアフガニスタン人民に対する敵対行為以外とはなっていない点にある。

ソ連のやっていることは強大な武力をもっての無理なおしつけ的革命の輸出であり、これに対しイスラム諸国会議でイスラマバード宣言が発せられ、「国境を追われた難民とアフガニスタン国民の信仰、独立、領土保全、民族自決を守るジハード(聖戦)への物質的援助」が叫ばれる時、アフガニスタン人民にとっての正義、民族的尊厳は、ソ連とパルチャム派にではなく、難民とムジャヒデイーン(反政府ゲリラ)の側にうつってしまうのだ。

世界でもっとも貧しいという一人あたり国民所得が年間100ドルにしかならないという国、アフガニスタンじゅうたん、アーモンドや桑の実などのドライフルーツ、水色の宝石の一種ラピスラズリだけが特産物という低開発国の人民にとり、パキスタン政府が帝国主義者共の援助により一人4ルピー(年間150ドルになる)を難民キャンプで与えるのに対し、ソ連は戦車と軍靴だけを与え、人民の民族的尊厳の気持をふみにじるという時、そこには革命の大義は成立せず、その軍事侵攻は、一個の政治の問題と考えても反人民的暴虐行為以外ではなくなってしまうのである。

アフガニスタンの解放は、アフガニスタン人民自身が解決すべき課題であり、その内的なモメントと結合しない革命の輸出は、決して世界史の未来を切り拓かない。だからわれわれはソ連の意図が何であるかだとか、何故侵攻したのかを解釈することよりも、現になされている行為そのものが反人民的であり、人民の正義の気運に呼応しないものであるというその一点においてこれを糾弾するし、大国的抑圧行為として弾劾する。

アフガニスタン人民と結合しない革命の押し付け

いわゆる反政府回教徒ゲリラと呼ばれるのは、サイド・ガイランを指導者とするアフガニスタン回教民族革命党や、グルプディン・ヘクマトヤルにひきいられた回教党、そして民族解放戦線やジャマーテ・イスラミなどの諸組織であり、その拠点はいずれもパキスタンとの国境ないし、パキスタン領内にあるわけだが、もともとその力は強大なものではなく、何よりも人民と結合した勢力ではなかった。

しかしタラキにはじまる土地改革の強権的推進は、部族社会であるアフガニスタン各地の部族長、イスラム教団の指導者の利害と抵触し、何よりも大衆の現実生活を支配してきた宗教的・世俗的意識、習慣と真向からぶつかることになり、それを政治的・思想的に集約しきれぬまま、難民や反政府ゲリラヘと追いやる形となってしまった。

78年4月のハルク派の権力掌握で発せられたアフガニスタン革命の基本任務30項のうち、それ自体最も革命的な方策であった「民主的な土地改革の実施」と「民主的権利の拡大と社会福祉」が最下層のアフガニスタン人民に理解されず、むしろ遊離したものとなってしまい、イスラム教団や各部族の地主と人民との抗争という関係性をつくれず、逆にイスラム教の側に追いやる形となってしまった点に、結果としての土地改革の革命性の喪失を見るべきであり、それをソ連軍が戦車と機関銃で補完しようとするやり方に、スターリン主義の反人民的性格を見てとるのでなければならない。

土地改革それ自体はいかに革命的な政策であったとしても、それを支持し推進しようとする階級的ないしは階層的基盤がなければ空論であり、ましてやソ連軍の侵攻によりその気運の一切が消しとんでしまい、民族的憎悪と反感だけがそこに生み出されるとしたら、革命の内実はきわめて空疎な、反人民的なものへとその性格を一変させてしまう。

現下のアフガニスタン情勢はそうした方向へと、ますますつき進んでいるようにわれわれには見えるし、ソ連軍のアフガニスタン全土からの即時撒退は、だからこそ焦眉の課題である。アフガニスタン革命とソ連のそれへのかかわりにおいて問われていることは、まさに政治の質の問題であり、反人民的な思想的内実の誤りであって、スターリン主義の実践的な陥穽がここに表出されている。

スターリン主義との対決の必要性

帝国主義者共はこの情勢にのっかり、リムパック80において米軍と日本の自衛隊、カナダ・ニュージーランド・オーストラリア軍の共同軍事演習を実現し、インド洋-太平洋を結ぶ環太平洋防衛、PATO構想の実現にむけて大きくのりだしている。同時に朴なき韓国にあってはチームスピリット80が開始され、共産主義の侵略の脅威がソ連軍のアフガン侵攻をひきあいに出しつつ宣伝され、ひいては韓国内の反政府活動の弾圧が画策されている。

結局ソ連の行為は帝国主義者共の反共宣伝に材料を提供するだけとなり、アフガニスタン人民の反ソ暴動をひきおこし、何一つ国際共産主義運動の前進に寄与しないばかりか、その桎梏となっているだけなのである。

まさにかかる如きスターリン主義の反人民性との闘いは、現代革命の重要課題の一つとならざるをえなくなっており、ここでのわれわれの主体的な立場の鮮明化が、今こそ問われているのだ。

2.スターリン主義批判の原点としてふまえられるべき諸点

1956年2月ソ連共産党20回大会で突如なされたフルシチョフによるスターリン暴露は、文字通り全世界のプロレタリアートを震憾させた。スターリンの無謬の神話が音をたてて崩壊していくなかで、ポーランド、ハンガリア労働者階級はソ連への隷属と官僚支配の打破、生活苦からの解放を求めてたちあがり、これに対するソ連軍の戦車による制圧、ハンガリア人民との激突は、ソ連共産党-クレムリン指導下の国際共産主義運動、ひいては共産主義の内実そのものが極めて官僚主義的に歪められたものでしかないことを、全世界の人民の眼に焼きつけた。

1955年の日本共産党六全協における右転換以来共産党中央との対立関係にあった全学連指導部が中心となり、58年勤評、警職法闘争を闘いぬくなかで、1958年12月第一次共産主義者同盟が結成されて以来、トロツキー主義の強い影響下になされてきたスターリン主義批判は、こうした歴史的過程を反映するなかで、ほぼ以下のような諸点にまとめられるものである。

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。