三

何人(なんぴと)が覚平のさしいれ物をしたかは永久の疑問として葬られた。しかしチビ公の一家は次第次第に貧苦に迫った。夜中の二時に起きて豆腐を作れば朝にはもうつかれて町をまわることができない。町をまわろうとすれば夜中に豆腐を作ることができない。このためにお美代は女手一つでわずかばかりの豆腐をつくり、チビ公一人が売りに出ることにきめた。

製作の量が少ないので、いくら売れてももうける金額はきわめて少なくなった。チビ公はいつも帰り道に古田からたにしを拾うて帰った。一家三人のおかずは たにしとおからばかりであった。伯母のお仙は毎日のように愚痴をこぼした。

「おまえのためにこんなことになったよ」

これを聞くたびにチビ公はいつも涙ぐんでいった。

「伯母さん、ぼくはどんなにもかせぐから、そんなことをいわないでくださいよ」

ある日かれは豆腐おけをかついで例の裏道を通った、かれの耳に突然異様の音響が聞こえた。それは医者の手塚の家であった。夕日はかっと植え込みを染めて土蔵の壁が燃ゆるように赤く反射していた。欝蒼(うっそう)と茂った樹々の緑のあいだに、明るいぼたんの花が目ざむるばかりにさきほこっているのが見える。そこに大きな池があって土橋をかけわたしみぎわには白いしょうぶも見える。それよりずっと奥に回廊紆曲して障子の色まっ白に、そこらからピアノの音が栄華をほこるかのごとく流れてくる。

「ああその家はぼくの父の家だったのだ」

チビ公は暗然としておけを路傍(ろぼう)におろして腕をくんだ。

「お父さんは政党のためにこの家までなくしてしまったのだ。お父さんはずいぶん人の世話もし、この町のためになることをしたのだが、いまではだれひとりそれをいう者がない。その子のぼくは豆腐を売って……それでもご飯を食べることができない」

チビ公は急になきたくなった、かれは自分が生まれたときには、この邸(やしき)の中を女中や乳母にだかれて子守り歌を聞きながら眠ったことだろうと想像した。

「つまらないな」とかれは歎息した。「いくら働いてもご飯が食べられないのだ、働かない方がいい、死んでしまうほうがいい、ぼくなぞは生きてる資格がないのだ、路傍のかえるのように人にふまれてへたばってしまうのだ」

暗い憂欝はかれの心を閉ざした。かれは自分の影法師がいかにも哀れに細長く垣根に屈折しているのを見ながらため息をはいた。

「影法師までなんだか見すぼらしいや」

ピアノの音は樹々の葉をゆすって涼風に乗ってくる。

「お父さんのある者は幸福だなあ、ああしてぼうんぼうんピアノをひいて楽しんでいる」

かれはがっかりしておけをかついだ。つかれた足をひきずって二、三間(げん)歩きだすとそこでひとりの女の子にあった。それは光一の妹の文子(ふみこ)であった。

かの女は尋常の五年であった。下ぶくれのうりざね顔で目は大きすぎるほどぱっちりとして髪を二つに割って両耳のところで結び玉をこさえている。元禄袖(げんろくそで)のセルに海老茶(えびちゃ)のはかまをはき、一生懸命にゴムほおずきを口で鳴らしていた。

「今晩は」とチビ公は声をかけた。

「今晩は」と文子はにっこりしていった。がすぐ思いだしたように、

「青木さん、兄さんがあなたを探してたわ」

「兄さんが?」

「ああ」

「何か用事があるんですか」

「そうでしょう私知らないけれども」

文子はこういってまたぶうぶうほおずきをならした。

「急用なの?」

「そうでしょう」

「なんだろう」

「会えばわかるじゃないの?」

「それはそうですな」

「兄さんがいま、家にいるでしょう、いってちょうだいね」

文子はこういったがすぐ「私も一緒にいくわ、あそこに大きな犬がいるからおいはらってちょうだいね」

「ああ酒屋の犬ですか」

ふたりは並んで歩きだした。小学校にいたときには文子はまだまだおさなかった。げたのはなおが切れて難儀してるのを見てチビ公はてぬぐいをさいてはなおをすげてやったことがある。そのとき肩につかまって片足をチビ公の片足の上に載せたことをかれは記憶している。

ふたりは光一の家の裏口の前へきた。

「待っててね」

文子は足をけあげて走りだし、勝手口の戸をあけたかと思うと大きな声で叫んだ。

「兄さん、青木さんをつれてきたわ、兄さん早く」

光一の姿が戸のあいだからあらわれた。

「やかましいやつだな、おてんば!」

「そんなことをいったら青木さんをつれてきてあげないわ」

「おまえがつれてこなくても青木君はここにいるじゃないか」

光一はわらいながらチビ公の方を向き、

「きみ、ちょっとはいってくれたまえ」

「ぼくはどろあしですから」

「そうか、じゃ庭へいこう」

チビ公はおけを片隅において光一の後ろにしたがった。ふたりは、うの花が雪のごとくさきみちている中庭へでた。そこの鶏舎(けいしゃ)にいましも追いこまれたにわとりどもは、まだごたごたひしめきあっていた。

「きみに相談があるんだがね」と光一は謹直(きんちょく)な顔をしていいだした。

「ぼくはぼくの父ともよく相談のうえでこのことをきめたんだが」

「どんなことですか」

「つまり、きみにもいろいろ不幸な事情が重なってるようだがきみはもう少し学問をする気がないかね」

「それはぼくだって……」とチビ公は早口にいった。「学問はしたいけれどもぼくの家は……」

「だからねえきみ、きみが中学校をやって大学をやるまでの学資(がくし)ならぼくの父がだしてあげるとこういうのだ。きみは学校でいつも優等だったしね、それからきみの性質や品行のことについてはこの町の人はだれでも知ってるんだからね、豆腐屋をしてるよりも、学問をしたら、きっと成功するだろうと父もいうんだ。

実はね、こんど生蕃の親父の一件できみの伯父さんがあんなことになったろう、それできみは夜も昼もかせぎどおしにかせいでいるのを見てぼくの父は……」

「ああわかった」と、チビ公は思わず叫んだ。「伯父さんのさしいれ物をしてくれたのはあなたのお父さんですね」

「いやいや、そんなことは……」と光一は頭をふって、「ぼくは知らない、なんにも知らない」

「かくさないでいってください、ぼくはお礼をいわないと気がすまないから」

「そうじゃないよきみ、決してそうじゃない、ところできみ、いまの話はどうする、きみはぼくと一緒に中学へ通わないか、ねえきみ、きみはぼくよりもできるんだからね、ぼくの家はきみに学資をだすくらいの余裕があるんだ、決して遠慮することはないよ、ぼくの父は商人だけれども金を貯めることばかり考えてやしない、金より大切なのは人間だってしじゅういってるよ、きみのような有望な人間を世話することは父が一番すきなことなんだから、ねえきみ、ふたりで一緒にやろう、大学をでるまでね、きみは二年の試験を受けたまえ、きっと入学ができるよ、ねえきみ」

光一の目は次第に熱気をおびてきた、かれの心はいまどうかして親友の危難を救い、親友をして光ある世界に活躍せしめようという友情にみたされていた。

「ねえ青木君、ねえ、そうしたまえよ」

かれは千三の手をしっかりとにぎって顔をのぞいた。うの花がふたりの胸にたもとにちらりちらりとちりしきる。千三はだまってうつむいていた。

社会のどん底にけおとされて、貧苦に小さな胸をいため、伯父は牢獄にあり、わが身はどろにあえぐふなのごときいまの場合に、ただひとり万斛(ばんこく)の同情と親愛をよせてくれる人があると思うと、千三の胸に感激の血が高波のごとくおどらざるを得ない。かれは石のごとく沈黙した。

「ねえ青木君、ぼくの心持ちがわかってくれたろうね」

「…………」

「明日からでも商売をやめてね、伯父さんがでてくるまで休んでね、そうしてきみは試験の準備にかかるんだね、決して不自由な思いはさせないよ」

「…………」

「ぼくはね、金持ちだからといっていばるわけじゃないよ、それはきみもわかってくれるだろうね」

「無論……無論……ぼくは……」

千三ははじめて口を開いたが、胸が一ぱいになって、なんにもいえなくなった。はげしいすすりなきが一度に破裂した。

「ありがとう……ぼくはうれしい」

涙はほおを伝うて滴々(てきてき)として足元に落ちた。足にはわらじをはいている。

「じゃね、そうしてくれるかね」と光一も涙をほろほろこぼしながらいった。

「いいや」と千三は頭をふった。

「いやなのかい」

「お志は感謝します。だが柳さん」

千三はふたたび沈黙した。肩をゆする大きなため息がいくども起こった。

「わがままのようだけれどもぼくはお世話になることはできません」

「どうして?」

「ぼくはねえ柳さん、ぼくは独力でやりとおしたいんです、人の世話になって成功するのはだれでもできます、ぼくはひとりで……ひとりでやって失敗したところがだれにも迷惑をかけません、ぼくはひとりでやりたいのです」

「しかしきみ」

光一は千三の手をきびしくにぎりしめてじっと顔を見詰めたが、やがて茫然と手を放した。

「失敬した、きみのいうところは実にもっともだ、ぼくはなんにもいえない」

庭の茂りのあいだから文子の声が聞こえた。

「兄さん! ご飯よ、今日はコロッケよ」

「そんなことをいうものじゃない」と光一はしかるようにいった、文子の声はやんだ。

「どうか悪く思わないようにね」と千三がいった。

「いや、ぼくこそ失敬したよ」と光一はいった。

「いままでどおりにお願いします」

「ぼくもね」

ふたりはふたたびかたい握手をした。

「コロッケがさめるわよ」と文子は窓から顔をだしていった。

「うるさいやつだな」と光一はわらった。

「さようなら」

千三はおけをかついでふらふらと歩きだした。光一はだまって後ろ姿を見送ったが、両手を顔にあててなきだした。日は次第に暮れかけてうの花だけがおぼろに白く残った。

翌日光一は学校へゆくと手塚がかれを待っていた。

「きみ、気をつけなきゃいけないよ、生蕃がきみを殺すといってるよ」

「なぜだ」

「きみの父(ファザー)がチビ公の伯父さんのさしいれ物をしたそうじゃないか」

「だれがそんなことをいったんだ」

「町ではもっぱら評判だよ」

「そんなことはぼくは知らん、よしんば事実にしたところで、生蕃がなにもぼくを殺すにあたらない話だ」

「ぼくもそう思うがね、あの問題はチビと生蕃のことから起こって、大人同志の喧嘩になったんだからな」

「かまわんさ、ほっとけ、ぼくは生蕃をおそれやしないよ」

「きみはいつも傲慢な面をしてるとそういってたよ」

「なんとでもいうがいい」

「しかし気をつけなけりゃ」

手塚はいつも表裏反覆つねなき少年で、今日は西に味方し明日は東に味方し、好んで人の間柄をさいて喜んでるので、光一はかれのいうことをさまで気にとめなかった。

そのころ生蕃は得意の絶頂にあった、かれが三年のライオンを征服してから驍名(ぎょうめい)校中にとどろいた。かれは肩幅を広く見せようと両ひじをつっぱり、下腹を前へつきだして歩くと、その幕下共(ばっかども)は左右にしたがって同じような態度をまねるのであった。とくにかれは覚平の一件があってから凶暴がますます凶暴を加えた。

学校の小使いは廃兵であった。かれはらっぱをふくことがじょうずで、時間時間には玄関へでて腹一ぱいにふきあげる。それから右と左のろうかへふきこむと生徒がぞろぞろ教室をでる。それを見るとかれは愉快でたまらない。

「生意気なことをいってもおれのらっぱででたりはいったりするんだ、おまえたちはおれの命令にしたがってるんじゃないか」

こうかれは生徒共にいうのであった。かれはもう五十をすぎたが女房も子もない、ほんのひとりぽっちで毎日生徒を相手に気焔(きえん)をはいてくらしている。

かれは日清戦争に出征して牙山(がざん)の役(えき)に敵の大将を銃剣で刺したくだりを話すときにはその目が輝きその顔は昔のほこりにみちて朱のごとく赤くなるのであった。

「そのときわが鎌田連隊長殿は、馬の上で剣を高くふって突貫(とっかん)! と号令をかけた。そこで大沢一等卒はまっさきかけて疾風のごとく突貫した。敵は名に負う袁世凱(えんせいがい)の手兵だ、どッどッどッと煙をたてて寄せくる兵は何千何万、とてもかなうべきはずがない」

「逃げたか」とだれかがいう。

「逃げるもんか、日本男児だ、大沢一等卒は銃剣をまっこうにふりかぶって」

「らっぱはどうした」

「らっぱは背中へせおいこんだ」

「らっぱ卒にも銃剣があるのか」

「あるとも、兵たる以上は……まあだまって聞け大沢一等卒は……」

「いまや小使いになってる」

生徒は「わっ」とわらいだす、大抵このぐらいのところで軍談は中止になるのだが、かれはそれにもこりず生徒をつかまえては懐旧談をつづけるのであった。大沢一等卒がはたしてそれだけの武功があったかどうかは何人(なんぴと)も知らないことなのだが、生徒間ではそれを信ずる者がなかった。

大沢小使いの一番おそれていたのは体操の先生の阪本少尉であった、かれは少尉の顔を見るといつも直立不動の姿勢で最敬礼をするのであった。

「小使い! お茶をくれ」

「はい、お茶を持ってまいります」

実際大沢は校長に対するよりも少尉に対する方が慇懃(いんぎん)であった、生徒はかれを最敬礼とあだ名した。

最敬礼のもっともきらいなのは生蕃であった、生蕃はいつもかれを罵倒した。生蕃は大沢一等卒が牙山の戦いで一生懸命に逃げてアンペラを頭からかぶって雪隠(せっちん)でお念仏をとなえていたといった。それに対して大沢は顔を赤くして反駁した。

「見もしないでそんなことをいうものじゃない」

「おれは見ないけれども官報にちゃんとでていたよ」と生蕃がいった。

「とほうもねえ、そんな官報があるもんですか」

なにかにつけて大沢と生蕃は喧嘩した、それがある日らっぱのことで破裂した。大沢が他の用事をしているときに生蕃がらっぱをぬすんでどこかへいってしまった。これは大沢にとってゆゆしき大事であった。大沢は血眼(ちまなこ)になってらっぱを探した、そうしてとうとう生蕃があめ屋にくれてやったことがわかったのでかれは自分の秘蔵している馬の尾で編んだ朝鮮帽をあめ屋にやってらっぱをとりかえした。

「助役のせがれでなけりゃ口の中へらっぱをつっこんでやるんだ」とかれは憤慨した。

生蕃の素行についてはしばしば学校の会議にのぼったが、しかしどうすることもできなかった。

英語の先生に通称カトレットという三十歳ぐらいの人があった、この先生は若いに似ずいつも和服に木綿(もめん)のはかまをはいている、先生の発音はおそろしく旧式なもので生徒はみんな不服であった。先生はキャット(ねこ)をカットと発音する、カツレツをカトレットと発音する。

「先生は旧式です」と生徒がいう。

「語学に新旧の区別があるか」と先生は恬然(てんぜん)としていう。

「しかし外国人と話をするときに先生の発音では通じません」

「それだからきみらはいかん、語学をおさめるのは外人と話すためじゃない、外国の本を読むためだ、本を読んでかれの長所を取りもってわが薬籠(やくろう)におさめればいい、それだけだ、通弁になって、日光の案内をしようという下劣な根性のものは明日から学校へくるな」

生徒は沈黙した。生徒間には先生の言は道理だというものがあり、また、頑固で困るというものもあった、が結局先生に対してはなにもいわなくなった。

英語の先生とはいうものの、この朝井先生は猛烈な国粋主義者であった、ある日生徒は英語の和訳を左から右へ横に書いた。それを見て先生は烈火のごとくおこった。

「きみらは夷狄(いてき)のまねをするか、日本の文字が右から左へ書くことは昔からの国風である、日本人が米の飯を食うことと、顔が黄色であることと目玉がうるしのごとく黒く美しいことと、きみに忠なることと、親に孝なることと友にあつきことと先輩をうやまうことは世界に対してほこる美点である、それをきみらは浅薄な欧米の蛮風を模倣するとは何事だ、さあ手をあげて見たまえ、諸君のうちに目玉が青くなりたいやつがあるか、天皇にそむこうとするやつがあるか、日本を欧米のどれいにしようとするやつがあるか」

先生の目には憤怒の涙が輝いた、生徒はすっかり感激してなきだしてしまった。

「新聞の広告や、町の看板にも不心得千万な左からの文字がある、それは日本を愛しないやつらのしわざだ。諸君はそれに悪化されてはいかん、いいか、こういう不心得なやつらを感化して純日本に復活せしむるのは諸君の責任だぞ、いいか、わかったか」

この日ほどはげしい感動を生徒にあたえたことはなかった。

「カトレットはえらいな」と人々はささやきあった。

光一はこのほかにもっとも尊敬していたのは校長の久保井先生であった。元来光一は心の底から浦和中学を愛した。とくに数多(あまた)の先生に対しては単に教師と生徒の関係以上に深い尊敬と親しみをもっていた。校長は修身を受け持っているので、生徒は中江藤樹(なかえとうじゅ)の称(しょう)をたてまつった。

校長の口ぐせは実践躬行(じっせんきゅうこう)の四字であった、かれの訓話にはかならず中江藤樹がひっぱりだされる、「世界大哲人の全集を残らず読んでもそれを実地におこなわなければなんの役にもたたない、たとえばその……」こう先生はなにか譬喩(ひゆ)を考えだそうとする。先生は譬喩がきわめてじょうずであった、謹厳そのもののような人が、どうしてこう奇抜な譬喩がでるかとふしぎに思うことがある。

たとえばその、ぼたもちを見て食わないと同じことだ、ぼたもちは目に見るべきものでなくして、口に食すべきものだ、書籍は読むべきものでなくして行ないにあらわすべきものだ、いもは浦和の名産である、だが諸君、同じ大きさのいもの重さが異なる所以(ゆえん)を知っているか、量においては同じである。重さにおいて一斤(きん)と二斤の差があるのは、肥料の培養法によってである、よき肥料と精密な培養はいもの量をふやしまた重さをふやす、よき修養とよき勉強は同じ人間を優等にすることができる、諸君はすなわち いもである。

この訓話については「人を馬鹿にしてる。おれ達をいもだといったぜ、おい」と不平をこぼした者もあった。

普通の教師は学校以外の場所では中折帽(なかおれぼう)をかぶったり鳥打帽(とりうちぼう)に着流しで散歩することもあるが、校長だけは年百年中学校の制帽で押し通している、白髪のはみだした学帽には浦和中学のマークがいつも燦然と輝いている。校長のマークもぼくらのマークも同じものだと思うと光一はたまらなくうれしかった。

とここに一大事件が起こった。ある日学校の横手にひとりのたい焼き屋が屋台をすえた。それはよぼよぼのおじいさんで銀の針のような短いひげがあごに生え、目にはいつも涙をためてそれをきたないてぬぐいでふきふきするのであった。まずかまどの下に粉炭をくべ、上に鉄の板をのせる。板にはたいのような形が彫ってあるので、じいさんはそれにメリケン粉をどろりと流す、それから目やにをちょっとふいてつぎにあんを入れその上にまたメリケン粉を流す。

最初はじいさんがきたないのでだれも近よらなかったが、ひとりそれを買ったものがあったので、われもわれもと雷同した、二年生はてんでにたい焼きをほおばって、道路をうろうろした、中学校の後ろは師範学校である、由来いずれの県でも中学と師範とは仲が悪い、前者は後者をののしって官費の食客だといい、後者は前者をののしって親のすねかじりだという。

師範の生徒は中学生がたい焼きを食っているのを見て手をうってわらった。わらったのが悪いといって阪井生蕃が石の雨を降らした。逃げ去った師範生は同級生を引率してはるかに嘲笑した。

「たい焼き買って、あめ買って、のらくらするのは浦中(うらちゅう)ちゅう、ちゅうちゅうちゅう、おやちゅうちゅうちゅう」

妙な節でもってうたいだした。すると中学も応戦してうたった。

「官費じゃ食えめえ気の毒だ、あんこやるからおじぎしろ、たまには、たいでも食べてみろ」

このさわぎを聞いた例のらっぱ卒は早速(さっそく)校長に報告した。校長はだまってそれを聞いていたがやがておごそかにいった。

「たい焼き屋に退却を命じろ」

いかになることかとびくびくしていた生徒共は校長の措置にほっと安心した、たい焼き屋はすぐに退却した。

だが哀れなるたい焼き屋! 一時間のうちに数十のたいが飛ぶがごとく売れるような結構な場所はほかにあるべくもない。かれは翌日またもや屋台をひいてきた。それと見た校長は生徒を校庭に集めた。

「たい焼きを食うものは厳罰に処すべし」

生徒は戦慄した、とその日の昼飯時である。生徒はそれぞれに弁当を食いおわったころ、生蕃は屋台をがらがらと校庭にひきこんできた。

「さあみんなこい、たい焼きの大安売りだぞ」

かれはメリケン粉を鉄の型に流しこんで大きな声でどなった。人々は一度に集まった。

「おれにくれ」

「おれにも」

焼ける間も待たずに一同はメリケン粉を平らげてしまった。これが校中の大問題になった。

じじいが横を向いてるすきをうかがって足を引いてさかさまにころばし、あっと悲鳴をあげてる間に屋台をがらがらとひいてきた阪井の早業(はやわざ)にはだれも感心した。

わいわいなきながらじじいは学校へ訴えた。たい焼きを食ったものはわらって喝采した、食わないものは阪井の乱暴を非難した。だがそれはどういう風に始末をつけたかは何人(なんぴと)も知らなかった。

「阪井は罰を食うぞ」

みながこううわさしあった、だが一向なんの沙汰もなかった。それはこうであった。阪井は校長室によばれた。

「屋台をひきずりこんだのはきみか」

「はい、そうです」

「なぜそんなことをしたか」

「たい焼き屋がきたためにみなが校則をおかすようになりますから、みなの誘惑を防ぐためにぼくがやりました」

「本当か」

「本当です」

「よしッ、わかった」

阪井が室をでてから校長は歎息していった。

「阪井は悪いところもあるが、なかなかよいところもあるよ」

しかし問題はそれだけでなかった、ちょうどそのときは第一期の試験であった、試験! それは生徒に取って地獄の苦しみである、もし平素善根を積んだものが死んで極楽にゆけるものなら、平素勉強をしているものは試験こそ極楽の関門である、だがその日その日を遊んで暮らすものに取っては、ちょうどなまけ者が節季(せっき)に狼狽すると同じもので、いまさらながら地獄のおそろしさをしみじみと知るのである。

浦和中学は古来の関東気質の粋(すい)として豪邁不屈な校風をもって名あるが、この年の二年にはどういうわけか奇妙な悪風がきざしかけた。それは東京の中学校を落第して仕方なしに浦和へきた怠惰生(たいだせい)からの感染であった。孔子は一人(いちにん)貪婪(どんらん)なれば一国乱をなすといった、ひとりの不良があると、全級がくさりはじめる。

カンニングということがはやりだした、それは平素勉強をせない者が人の答案をぬすみみたり、あるいは謄写(とうしゃ)したりして教師の目をくらますことである、それには全級の連絡がやくそくせられ、甲から乙へ、乙から丙へと答案を回送するのであった、もっと巧妙な作戦は、なにがしの分はなにがしが受け持つと、分担を定める。

この場合にいつもぎせい者となるのは勉強家である。怠惰の一団が勉強家を脅迫して答案の回送を負担せしめる。もし応じなければ鉄拳が頭に雨(あま)くだりする。大抵学課に勉強な者は腕力が弱く怠け者は強い。

カンニングの連中にいつも脅迫されながら敢然として応じなかったのは光一であった。もっともたくみなのは手塚であった。

この日は幾何学の試験であった。朝のうちに手塚が光一のそばへきてささやいた。

「きみ、今日だけ一つ生蕃を助けてやってくれたまえね」

「いやだ」と光一はいった。

「それじゃ生蕃がかわいそうだよ」

「仕方がないさ」

「一つでも二つでもいいからね」

「ぼくは自分の力でもって人を助けることは決していといはせんさ、だが、先生の目をぬすんでこそこそとやる気持ちがいやなんだ、悪いことでも公明正大にやるならぼくは賛成する、こそこそはぼくにできない、絶対にできないよ」

「偽善者だねきみは」と手塚はいった。

「なんとでもいいたまえ、ぼくは卑劣なことはしたくないからふだんに苦しんで勉強してるんだ、きみらはなまけて楽をして試験をパスしようというんだ、その方が利口かも知らんがぼくにはできないよ」

「きみは後悔するよ、生蕃はなにをするか知れないからね」

光一は答えなかった。光一の席の後ろは生蕃である、光一が教室にはいったとき、生蕃は青い顔をしてだまっていた。

幾何学の題は至極平易なのであった、光一はすらすらと解説を書いた、かれは立って先生の卓上に答案をのせ机と机のあいだを通って扉口(ドアぐち)へ歩いたとき、血眼(ちまなこ)になってカンニングの応援を待っているいくつかの顔を見た。阪井は頭をまっすぐに立てたまま動きもしなかった。手塚は狡猾な目をしきりに働かせて先生の顔を、ちらちらと見やっては隣席の人の手元をのぞいていた。

「気の毒だなあ」

光一の胸に憐愍の情が一ぱいになった。かれは自分の解説があやまっていないかをたしかめるために控え席へと急いだ。

ひとりひとり教室からでてきた、かれらの中には頭をかきかきやってくるものもあり、また大功名をしたかの如くにこにこしてくるものもあり、あわただしく走ってきてノートを開いて見るものもあった、人々は光一をかこんで解説をきいた、そうして自分のあやまれるをさとってしょげかえるものもありまた、おどりあがって喜ぶものもあった。

この騒ぎの中に阪井が青い顔をしてのそりとあらわれた。

「どうした、きみはいくつ書いた」と人々は阪井にいった。

「書かない」と阪井は沈痛にいった。

「一つもか」

「一つも」

「なんにもか」

「ただこう書いたよ、援軍きたらず零敗(れいはい)すと」人々はおどろいて阪井の顔を見詰めた、阪井の口元に冷ややかな苦笑が浮かんだ。

「だれかなんとかすればいいんだ」と手塚がいった。

「ぼくは自分のだけがやっとなんだよ」とだれかがいった。

「一番先にできたのはだれだ」と手塚がいった。

「柳だよ」「そうだ柳だ」

「柳は卑劣だ、利己主義だ」

声がおわるかおわらないうちに阪井は弁当箱をふりあげた。光一はあっと声をあげて目の上に手をあてた、眉と指とのあいだから血がたらたらと流れた。血を見た阪井はますます狂暴になっていすを両手につかんだ。

「よせよ、よせ、よせ」人々は総立ちになって阪井をとめた。

「あんなやつ、殺してしまうんだ、とめるな、そこ退け」

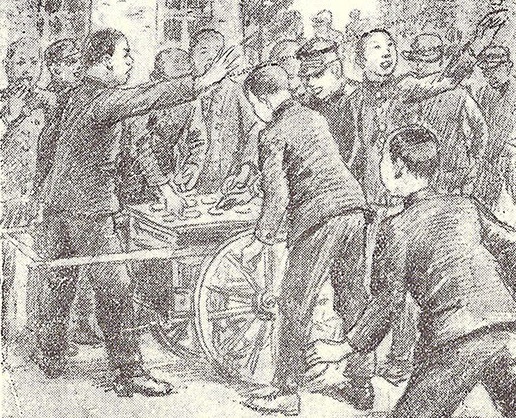

阪井は上衣(うわぎ)を脱ぎ捨てて荒れまわった、このさわぎの最中に最敬礼のらっぱ卒がやってきた、かれは満身の力でもって阪井を後ろからはがいじめにした。「このやろう、今日こそは承知ができねえぞ、さああばれるならあばれて見ろ、牙山の腕前を知らしてやらあ」

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。