十二

わが妹を誘惑して堕落の境にひきこもうとしつつあるチビ公をさがしまわった光一がいま松の下陰で見たのはたしかに妹文子の片袖とえび茶のはかまである。

「ひとりだろうか、ふたりだろうか」

かれにはそれがわからなかった。十幾本となく並んだ松と松との間はせまい。

「どうしてこんなところへ来てるんだろう、多分チビと一緒だろう」

光一はこう考えた、だが急にふたりの前へ出たらふたりはおどろいて逃げるかもしれない。かれはこう思ってしずかに足をしのばした。と突然横合いの松かげから口笛が起こった。と思う間もなく石のつぶてが四方から飛んできた。

「だれだ」と光一は背後を向いていった。が人の姿は見えない。菜の花畑の間や肥料小屋の間からさかんにつぶてが飛んでくる。

「卑劣なやつだ、でてこい」

かれはこういいながら八方を睨んだ。そうしてふたたび文子の方を見やると文子の姿はもう見えない。

「しまった、どこへ逃げたろう」

かれは血眼になってさがした。もうつぶては飛んでこないが、お宮の境内はしんとして人の音もない。風が出て松のこずえをさらさらと鳴らした。こまかい葉の影のところどころに春の日がこぼれたように大地に光っている。光一はお堂の前にでた。そこの桜の下に千三が立っている。

光一は赫(かっ)とした。かれは野猪のごとく突進した。

「おい、チビ!」とかれは叫んだ。千三はおどろいて顔をあげた。かれはいま石獅子の写生をしていたのであった。

「やい、きさまはおれをだましたな、きさまはおれの妹をきさまは……きさまは……」

あまりにせきこんだので光一の声が喉につまった。千三はあきれて目をきょろきょろさせた。かれは光一がいたずらにこんなことをいってるのだと思った。

「やい、きさまはここでなにをしてるんだ」

「ぼくは高麗(こま)犬の写生をしてるんだよ、どうもね、一つの方が口をあいて一つの方が口をしめてるのがふしぎでならねえ」と千三はいった。

「なにがふしぎだ、きさまがここにいる方がよっぽどふしぎだ、ばかやろう!」

「きみは本当にそんなことをいってるのか」と千三は改まった。

「あたりまえだ、きさまはおれの妹を誘惑したろう」

「ぼくが!」

「あそこの松のところで妹と話をしていたのだ、それをおれが見た、きさまから妹にやった手紙も見た、知らないとはいわせないよ、ばかッ」

「おい柳! どうしたというんだ、ぼくがきみの妹を? きみ! きみ! それは嘘だ、とんでもないことだ、きみ、誤解しちゃいけないよ」

「白ぱっくれるなよ、おれには証拠がある」

「じゃ証拠を見せたまえ」

「証拠はこれだ」

光一は拳骨を固めて千三の横面をなぐった。あっと千三は頬に手をあてた。かれは火のごとく顔を赤くしたがやがて目に一ぱいの涙をためた。

「きみはぼくをなぐったね」

「無論だ、文句があるならかかってこい」

「柳君!」と千三は光一の腕をとった。「きみは後悔するぞ、きみはぼくをそんな人間だと思っていたのか、きみは……」

「なにを? 生意気な」

光一は千三を横に払った。千三は松の根につまずいて倒れた。筒袖の袷(あわせ)にしめた三尺帯がほどけて懐の写生帳が鉛筆と共に大地に落ちた。このときお宮の背後から手塚が現われた。

「やあ柳! どうしたのだ」と手塚がいった。

「こいつはね、不都合なことをするからこらしてやったんだ」

「チビじゃないか、おいチビ、おまえ一体生意気だよ、おまえはなんだろう、いま、ここで文子さんと話していたんだろう」と手塚はいった。

「ぼくはひとりだよ」と千三は起とうともせず大地に座りながらいった。

「隠すなよ、おれがちゃんと見ていたんだ、なあ柳、こいつはゆだんがならないよ、気をつけたまえね、しかしこのくらいやっつけたら二度と悪いことはしまいから堪忍してやれ、可哀そうに、おいチビ、改心しろよ」

手塚は光一をなだめなだめして手を曳いて去った。境内はふたたびもとの静寂にかえった。さらさらさらと動く松の梢の上に名も知らぬ小鳥が一つどこからともなく飛んできてさえずりだした。その間から遠くの空の白い雲が見える。千三は座ったまま動かなかった。かれはなにがなにやらわからなかった。かれの第一に感じたのは光一の乱暴! そのつぎに起こったのは金の力と腕の力の相異によってだまって侮辱に甘んじなければならぬ悲しさであった。柳は財産家の子だ、それに腕力が強い、貧乏で身体が小さいおれはかれに対して抵抗することがない。

いやいやとかれは思い返した。これにはなにか事情がある。おれが第一になすべきことはおれの潔白を明らかにすることだ。もし文子さんを誘惑したという疑いがおれにかかってるものとすればおれはその事実をきわめて柳に謝罪させなければならぬ。そのときこそはおれは決して一歩もゆずらない。かれがいま、おれをなぐったほどおれもかれをなぐってやる。

このことがあってから光一と千三は仇敵のごとくになった。ふたりは道で逢っても顔をそむけた。

「いまに復讐してやるぞ」

千三はこう肚(はら)の中でいった。文子は光一にきびしく説諭されてふたたび手塚の許(もと)へゆかなくなった。月日はすぎて、暑中休暇が近づいた。するとここにめずらしい事件が起こった。

浦和学生弁論会!

野球の試合ばかりが学生の興味でない。体力を養成するとともに知識を求めなければならぬ。浦和各中等学校の学生が一堂に会して弁論を研究しよう、これが目的で学生弁論会なるものが組織された。

元来浦和に他山会(たざんかい)なるものがあって、師範学校と中学校の学生有志が一つの問題を提供して両方にわかれて討論したのであった。だがこの会には弊害があった。師範学校と中学校と、学校によって議論をわけたので、つまり対校試合と同じものになった。それがために中学生が師範生の説に賛成することができなかったり、師範生が自分の校友の説に反対することができなかったりそのために個人個人の自由意志が束縛されて弁論の主義が立たなくなった。そこで浦和弁論会はいずれの学校に属する学生でも自由に所懐を述べてさしつかえないことにした。そうして黙々塾をも勧誘した。いよいよ当日となった。場所は師範学校の大講堂である。時は夕方から。

この催しを聞いて浦和の町の父兄達も定刻前に会場へつめかけた。各学校の先生達はわが生徒に勝たせようとしのびしのびに群集の中にまぎれこんでいった。時刻になると師範生のおそろしく丈の高い男が演壇に現われた。かれはすこぶる愛嬌者で頭の横に二銭銅貨ぐらいのはげがあるので銅貨のあだ名があった。かれは妙にきどって両手を腰の左右にくの字につっぱった。

「玩具(おもちゃ)の兵隊!」とだれかが声をかけた。かれはそれを聞いて脚を固くつっぱって歩くまねをしたので群集はどっとわらった。こういう滑稽な男が司会をしたということは会の威厳を損じたに違いないが、しかし二つの学校の生徒がしのぎをけずって戦おうという殺気立った会場を春のごとく平和にしたのはこの男のおかげである。

弁論の題はこの席上で多数決で決めることになっている。

各自の抱負をのべること、

科学について、

英雄論、

この三つが提出された。英雄論を提出したのは手塚であった。司会者は採決した。英雄論が大多数をもって通過した。それはいかにも青年にふさわしき題であった。学生の眼はことごとく異様に輝き、その呼吸が次第にせまってきた。

しかしだれあってまっさきに立つ者がなかった。すべてこういう場合に先登をする者はきわめて損である。いかんとなれば後の弁士に攻撃されるからである。中学生はことごとく手塚と柳の方を見やった。手塚はしきりにノートをくっている。光一は微笑している、師範学校側では野淵という上級生と矢島というのが人々に肩をつかれていた。黙々塾ではみながチビ公をめざした。チビ公は頭を縮めてひっこんだ。と、突然演壇に立った青年がある。それは例の浜本彰義隊であった。かれは剣道の稽古着に白いはかまをはき、紐の横にきたない手ぬぐいをぶらさげたまま、のそのそとテーブルの上の水さしからコップで水を飲んだ。

「水を飲みにあがっちゃいかん」とだれかがいった。実際彰義隊は弁舌がへたなので何人もかれが演説をすると思わなかったのである。

「満場の諸君!」

彰義隊はきっと直立して両手をはかまの紐の間にはさみ、おそろしく大きな声でどなった。会衆はわっとわらいだしたがすぐしずかになった。

「満場の諸君!」とかれはふたたびいった。そうしてまた「満場の諸君!」とどなった。会衆はわくがごとくわらった。

「わが輩は英雄を崇拝する、わが輩は英雄たらんとしつつある。わが輩は諸君が英雄たることを望む、小説や音楽や芝居やさらにもっとも下劣なる活動写真を見るようなやつは到底英雄にはなれない。わが輩はそいつらをばかやろうと呼ぶ、今夜ここに英雄もきているだろうが、ばかやろうもなかなか多い、わが輩は片っ端からぶんなぐって首を抜いてやるからそう思え」

「脱線脱線」と叫んだものがある。

「なにを? ……」

「暴言はやめてください」と司会者の銅貨が注意した。

「よしッ、わかりました、そこで満場の諸君!」

彰義隊はこう向きなおってなにかつづけようとしたがなにをいうつもりであったか忘れたのでしきりに頭をかいた。

「おわりッ」

かれは壇を降りた、拍手と笑声とが一度にとどろいた。

「ただいまのは少し脱線しました、次は……」と銅貨がいった。このとき手塚がみなに押されて座席をはなれた。会衆は波の如く動いた。手塚は器用で頓知がある、人まねがじょうずで、活動の弁士の仮声(こわいろ)はもっとも得意とするところであり、かつ毎月多くの雑誌を読んであらゆる流行語を知っている。かれは新しい制服を着てなめらかに光る靴をはいていた。

拍手に送られてかれは演壇に立った。

「私は英雄を非認するためにこの演壇に上がりました、私は歴史のあらゆる頁から英雄を抹殺したいと思います。英雄なる文字は畢竟(ひっきょう)奴隷なる文字の対象であります、私共の祖先は英雄の奴隷であったのです、個人の権利を侵掠して自己の征服欲を満足させたものは英雄であります、もし今日……デモクラシーの今日においてなお英雄を崇拝するものあらばそれは個人の生存権利を知らない旧い頭の持ち主であります」

一気にすらすらといいだした流暢な弁舌はさわやかに美しい、彼の目はいかにも聡明に輝き、その頬は得意の心状と共にあからんだ。

「よくしゃべる奴だ」と彰義隊が叫んだ。

「しッしッ」と制する声。

手塚は会衆を満足そうに見おろしてつづけた。

「一将功成りて万骨枯るという古言があります、ひとりの殿様がお城をきずくに、万人の百姓を苦しめました、しかも殿様は英雄とうたわれ百姓は草莽の間につかれて死にます、清盛、頼朝、太閤、家康、諸君はかれらを英雄なりというでしょう、しかしかれらがどれだけ諸君の祖先を幸福にしましたか、個人がその知力と腕力をもって他の多くの個人を征服し、侵掠し、しかもその子孫にまでおよぼすということは今日の世にゆるすべからざることであります。

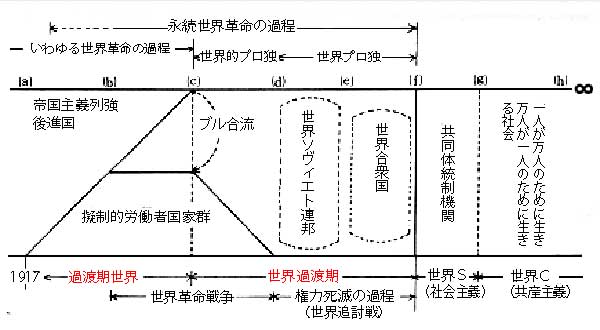

すでに世界においては欧州戦争以来すべてがデモクラシーになりました、民衆がすなわち国家であります、民衆の意志が国家の意志であります、ここにおいて昔のように英雄なる一人の暴虐者の下に膝を屈するということは断じてやめなければなりません。諸君はナポレオンを英雄なりという、しかしナポレオンのためにフランスはどれだけ英国やロシアやドイツの圧迫を受けたか、一英雄のために国は疲れついにめめしくも城下のちかいをなして彼の英雄をセントヘレナへ流したではないか、おそるべきは英雄である、忌むべきは英雄である、現代の日本は英雄崇拝の妄念を去って平等と自由に向かって進まねばならぬ、すべての偶像を焼いて世界の趨勢にしたがわねばならぬ、私の論はこれをもっておわりとします」

会衆は恍惚としてかれの声をきいていた、それはきわめて大胆で奇抜で、そうして斬新な論旨である、偶像破壊! 平等と自由! デモクラシーの意義!

わるるばかりの拍手に送られて手塚は壇をおりた。かれの左右から校友がかわりがわりに握手するやら肩を打つやらした。手塚は揚々として席についた。

「反対!」と叫んだものがある。人々はその方を見ると師範学校の野淵であった。野淵というのは模範生と称せられている青年で、漢文や英語に長じその学問の豊かな点において先生達も舌を巻いておそれている。かれは底力のある声量と悠然たる態度でまずこういった。

「ただいまの弁士の新知識を尊敬するとともにわが輩はその論旨に大なる疑いをはさまねばならないことを遺憾に思います、弁士は英雄不必要を唱えました。英雄の対象は奴隷であるといいました。偶像を破壊して民衆的にならねばならぬといいました。はたしてそうでしょうか、ああはたして然るか」

語調は一変して大石急阪を下る勢いもって進行した。

「もしこの世に英雄なかりせば人間はいかにみじめなものであろう、古人は桜を花の王と称した、世の中に絶えて桜のなかりせば人の心やのどけからましと詠じた、吾人は野に遊び山に遊ぶ、そこに桜を見る、一抹のかすみの中にあるいは懸崖千仭(けんがいせんじん)の上にあるいは緑圃黄隴(りょくほこうろう)のほとりにあるいは勿来(なこそ)の関にあるいは吉野の旧跡に、古来幾億万人、春の桜の花を愛でて大自然の摂理に感謝したのである。

もし桜がなかったらどうであろう、春風長堤をふけども落花にいななける駒もなし、南朝四百八十寺、甍(いらか)青苔(せいたい)にうるおえども鎧の袖に涙をしぼりし忠臣の面影をしのぶ由もなかろう、花ありてこそ吾人は天地の美を知る、英雄ありてこそ人間の偉なるを見る、人類の中にもっとも秀でたるものは英雄である、英雄は目標である、羅針盤である、吾人はその経歴や功績を見てたどるべき道を知る。

前弁士は清盛、頼朝、太閤、家康、ナポレオンを列挙し吾人の祖先がかれらに侵掠せられ、隷使されたといったがいずれのときに於いても民衆の上に傑出せる英雄が生ずるのである。清盛、頼朝、太閤、家康、ナポレオンが生まれなければ、他の英雄が生まれて天下を統一するであろう、非凡の才あるものが凡人を駆使するのは、非凡の科学者が電気や磁気や害虫や毒液を駆使すると同じである。露国はソビエト政府を建てたがかれらを指揮するものはレーニンとトロツキーである。イタリーはデモクラシーを廃してムッソリーニを英雄として崇拝している、英雄主義は永遠にほろびるものでない、英雄のなき国は国でない、宇宙に真理があるごとく人間に英雄があるものである、いたずらに英雄を無視せんとするものは自ら英雄たるあたわざる者の絶望の嫉妬である」

「そうだそうだ」と彰義隊(しょうぎたい)は頭に鉢巻きをしておどりあがった。「おれのいいたいことをみんないってくれた」

人々は野淵の荘重な漢文口調の演説を旧式だと思いつつもその熱烈な声に魅せられて、狂するがごとく喝采した、手塚はきまりわるそうに頭を垂れた。実をいうとかれの論旨はある社会主義の同人雑誌から盗んだものなので、その新しそうに見えるところがすこぶる気にいったのであった。かれはこの演説で大いに「新人」ぶりを見せびらかすつもりであったが、野淵に一蹴されたのでたまらなく羞恥を感じた。そうして救いを求むるように光一の方を見やった。

光一はだまって演壇の方へ歩いた。人々はさかんに拍手した。光一は平素あまり議論をこのまなかった。かれは自分でも演説はへただと思っている。だがみなのすすめをこばむことはできなかった。かれは演壇にのぼったとき胸が波のごとくおどった。そうして自分ながら顔がまっかになったことを感じた。だがそれを制することもできなかった。かれは躊躇した。それはさながら群がるとらの前にでた羊のごとく弱々しい態度であった。

千三はじっと目をすえて光一をにらんでいた。

「畜生! あいつなにをいやがるだろう、へんなことをいったらめちゃめちゃに攻撃していつかの復讐をし、満座の前で恥をかかしてやろう」

おそらく当夜の会場で千三ほど深い注意をもって光一の演説を聴いていたものはなかったろう。

一方において手塚はほっと息をついた。救いの船がきたのである。師範の野淵をやっつけてくれるだろう。

「ぼくは演説がへたですからよくしゃべれません」

いかにもおずおずした調子でしかも低い活気のない声で光一はいった。

「へたなやつだなあ」と千三は肚(はら)の中でいった。

「ふだんにいくらいばっても晴れの場所では物がいえないだろう、へそに力がないからだ」

会衆もまた光一が案外へたなのに失望した。

「しかしぼくは野淵君の説に賛成することはできません、野淵君は英雄と花とを比較して美文を並べたがそれはカアライルの焼きなおしにすぎません、いかにも英雄は必要です、だが野淵君のいうような英雄は全然不必要です、いかんとなれば昔の英雄は国利民福を主とせずして自己の利害のみを主としたからです、豊臣が諸侯を征した。家康が旧恩ある太閤の遺孤を滅ぼして政権を私した、そうして皇室の大権をぬすむこと三百余年、清盛にしろ頼朝にしろ、ことごとくそうである、かれらは正義によらざる英雄である、不正の英雄は抜山倒海の勇あるももって尊敬することはできません。

武王は紂王を討った、それは紂王が不正だからである、ナポレオンは欧州を略した、それは国民の希望であったからである、木曽義仲を討ったとき義経は都に入るやいなや第一番に皇居を守護した、かれは正義の英雄である、楠正成の忠はいうまでもない。藤原鎌足の忠もまたいうまでもない。そもそも諸君は足利尊氏、平清盛、源頼朝をも英雄となすであろう。かれらは国賊である、臣子の分をみだすものは他に百千の功ありとも英雄と称することはできない、古来英雄と称するものは大抵は奸雄、梟雄、悪雄の類である、ぼくはこれらの英雄を憎む、それと同時に鎌足のごとき、楠公のごとき、孔子のごとき、キリストのごとき、いやしくも正義の士は心をつくし気を傾けて崇拝する、それになんのふしぎがあるか、万人に傑出する材ありといえども弓削道鏡を英雄となし得ようか、三帝を流し奉りし北条の徒を英雄となし得ようか、諸君! 諸君は西郷南洲を英雄なりと称す、はたしてかれは英雄であるか、かれは傑出したる人材に相違ないが、いやしくも錦旗にたいして銃先(つつさき)を向けたものである、すでに大義に反す、なんぞ英雄といいえよう」

ひつじは俄然虎になった。処女は脱兎になった。いままで湲々と流れた小河の水が一瀉して海にいるやいなや怒濤澎湃として岩を砕き石をひるがえした。光一の舌頭は火のごとく熱した。

「野淵君は漫然と英雄のご利益をといたが、いかなるものがこれ英雄であるかを説かない、正しき英雄とよこしまなる英雄とを一括して概念的にその可不可を論ずるは論拠においてすでに薄弱である」

「ひやひや」と手塚は立ちあがって叫んだ。

「待ちたまえ、さらに手塚君の説をも駁さねばならん、手塚君は英雄は個人主義である、英雄は民衆を侵掠したといった、侵掠か征服かぼくはいずれたるかを知らずといえども、弱者が強者に対して侵掠呼ばわりをするのは今日の悪思想であります、婦人は男に対して乱暴よばわりをなし、貧者は富者に対して圧迫よばわりをなし、なまけ者が勤勉者に対して傲慢よばわりをなす、ここにおいてプロレタリアはブルジョアをのろい、労働者は資本家をのろい、人民は政府をのろい、人は親をのろい、妻は良人(おっと)をのろう、そもそもそれははたして正しきことであるか。

思うに民衆といいデモクラシーと叫ぶこと今日ほどさかんなときはない、しかし心をしずめ耳をそばだてて民衆の声を聞きなさい、かれらはこういっている。『首領がほしい』『私達を指導してくれる人がほしい』『レーニンがほしい』『ムッソリーニがほしい』『ナポレオンがほしい』と、いかなる場合にも団体は首領が必要である。首領は英雄である。フランス人は革命をもって自由を得た、しかし革命には十人をくだらざる首領があった、ローマの国民はなにを望んだか、シーザーにあらずんばブルタスであった。日本の国民はなにを望んだか、源にあらずんば平あった、ナポレオンを島流しにしたのは国民であったが、かれを帝王にしたのも国民であったことをわすれてはならない。

しかるに手塚君はなんのために英雄を非認するか、英雄いでよ、正しき英雄いでよ、現代の腐敗は英雄主義がおとろえたからである、ぼくのいわゆる英雄は活動写真の近藤勇ではない、国定忠治ではない、鼠小僧次郎吉ではない、しかもまた尊氏、清盛、頼朝の類ではない、手塚君の英雄でもなければ野淵君の英雄でもない、ぼくは正義の英雄を讃美する、いやしくも正義であれば武芸がつたなくとも、知謀がなくとも、学校を落第しても、野球がまずくとも、金持ちでも貧乏でも、すべて英雄である、この故にぼくはこういいたい、『すべての人は英雄になり得る資格がある』と」

なんともいいようのない厳粛な気が会場を圧してしばらく水をうったように沈黙したかと思うと急に拍手喝采が怒濤のごとくみなぎった。手塚はどこへ行ったか姿が見えない。千三は呼吸もつけなかった。かれは光一の論旨には一点のすきもないと思った。

「畜生ッ、うまくやりやがった」

こう思うとせっかくの復讐心も一半はくじかれてしまった。

「つまらない、こなければよかった」

かれはいまいましさにたえかねて会場をでた。外は漆のごとくくらい。ふりかえってみると学校の窓々からこうこうと灯の光がほとばしっていた。千三は一種の侮辱を感じながら歩くともなく歩きつづけた。とかれは路傍の石につまずいてげたのはなおをふっつりと切らした。

「大変だ」

かれは途方にくれた。

「なわきれが落ちてなかろうか」

こう思って暗い地面を探り探り並み木の間を歩いた。いままで気がつかなかったがこのとき足の拇指(おやゆび)が痛みだした。手をやってみると生爪がはがれてある、かれは大地に座りこんだ。そうしてへこ帯をひきさいて足を繃帯することに決めた。

とどこからとなく人の声が聞こえる。

「きたか」

「まだまだ」

「気をつけろよ」

「にがしちゃいかんよ」

ひとりの声は手塚らしい。あとは四、五人、しのびしのびに三方に埋伏する。

「なにをしてるんだろう」

千三はこう思った。こういうことはめずらしくない。青年の喧嘩だ。毎日一つぐらいはあるのだ。

「だがねえ、文子はこのごろちっともこないじゃないか」

ひとりの声がきこえる。

「手紙を見られたらしいよ」と他の声。

「見られてもかまやしない、あれはねチビの名にしてあるんだから……はッはッはッチビのやつそれでひどくなぐられたっけ」

千三の総身がぶるぶるとふるえた。かれははじめてそれが手塚の奸策だと知ったのである。かれは立ちあがってかれらのあとを追いかけようと思った。が足の痛みは骨をえぐられるようにはげしい。

「待て畜生! ああいまいましいな」

千三は足をきびしくしばった。そうして残りの布ではなおをすげた。とこのとき五、六間先に叫び声が起こった。

「なにをするんだ」

「たたんでしまえ、やれやれ」

「どこだ」

「ここだ」

「こん畜生!」

なぐり合う音、倒るる音、ばたばたと走る音。

「おいおいみんなこい」とよぶ声。

「生意気な、きさまは手塚だな」

こういう声は光一であった。千三ははっとおどりあがった。かれは片方のげたを手に持ったまま走りだした。と見ると三人を相手に光一は奮闘の最中である。一旦逃げたふたりは引きかえして共に光一につかみかかった。光一は一人の頭をけった。けられながらにその男は光一の脚を一生懸命につかんだ。背後から光一の喉をしめているのはろばらしい。手塚は前へ出たり後ろへ出たりして光一の顔を乱打した。五人と一人かなうべくもない。

「柳、しっかりしろ」

千三はこう声をかけて手に持ったげたで手塚の横面をしたたかに打った。

「チビ!」

手塚は叫んで鼻に手をあてた。千三はろばの顔を打とうとしたが小さいのでとどかなかった。かれはおどり上がった。が足の痛みがますますはげしい。かれは手塚に首根をおさえられた。手塚は力まかせにチビをなぐった。なぐられながらチビは手塚の手をしっかりとつかんではなさない。

「だいじょうぶか柳」とチビが苦しそうにいった。

「だいじょうぶだ。青木、すまないな」と光一はいった。そうしてもののみごとにろばを大地にたたきつけた、その拍子にかれは片ひざを折った。三人はその上におりかさなった。

「なにを……くそッ」

こういう光一の声はおぼつかなく聞こえた。

「やられたな」

こうチビは思った。とたんに手塚の手がぐたりとゆるんだ。と思うやいなや手塚はさながら犬の屍のごとくたたきつけられた。

「青木じゃないか」

「ああ安場さん」

「うむ、おれだ」

「柳を助けてください」

「よしッ」

安場がひらりと動いた。ふたりの姿がもんどりうって倒れた。いまひとりは光一がしっかりとひざに組みしいていた。

「しばれしばれ」と安場がいった。

「しばるものがない」

「ふんどしでしばれ」

「ぼくはさるまただ」

「心がけの悪いやつだ」

「安場さんのは?」

「おれは無フンだ」

千三はまたしても帯をといて手塚をしばりあげた。投げられたろばといまひとりは安場がしばった。安場は三人を電柱にしばりつけた。

光一の横顔は腫れ、手首はくじかれていた。千三にはなんのけがもない。

「おい青木」と光一は千三の前にひたと座っていった。「おれをなぐってくれ、おれは悪かった、さあおれがきみにしたようにおれの顔のどこでもなぐってくれ」

「なにをいうか柳」と千三は光一にひたとより添うて手をしっかりとにぎった。

「ぼくは今夜きみの演説で真の英雄がわかった、ぼくらはおたがいに英雄じゃないか、正義の英雄だよ」

「ゆるしてくれるか」

「ゆるすもゆるさんもないよ」

「ありがとう」

ふたりはふたたび手をにぎりしめた。

「やい、凡人主義のデモクラシーの偶像破壊者共」と安場は三人に向かっていった。

「平等と自由はどんなものか明日の朝までそこで考えて見ろ」

「なわだけはといてやってくれ」と光一が安場にいった。

「いやいや」と安場は頭をふった。「英雄にしばられてなわをとくのはデモクラシーの役目なんだ、さあゆこう」

こういって安場はマッチをパッとすって三人の顔を見た。手塚は涙ぐんでうなだれていた。ろばはきょとんとして首を上げて手塚をののしった。

「だからおれはいやだというにおまえが加勢してくれというもんだから」

「ざまあみろ」と安場はわらった。「それが平凡主義の本性なんだ」

安場は歩きだした。そうして快然とうたいだした。

「ああ玉杯に花うけて、緑酒に月の影やどし、治安の夢にふけりたる、栄華の巷低く見て……」

読者諸君、回数にかぎりあり、この物語はこれにて擱筆(かくひつ)します。もし諸君が人々の消息を知りたければ六年前に一高の寮舎にありし人について聞くがよい。青木千三と柳光一はどの室の窓からその元気のいい顔をだしてどんな声で玉杯をうたったか。それから一年おくれて入校した生蕃とあだなのつく阪井巌という青年が非常な勉強をもって首席で大学にはいったことも同時に聞くがいい。

さらに安場のことがしりたければ黙々先生をたずねなさい。先生は多分こういうだろう。

「安場ですか、あれはいまロンドンの日本大使館にいます」と。

さらに諸君は「安場はロンドンでなにをしてるんですか」ときいてごらんなさい。先生は多分こう答えるでしょう。

「へそをなでています」

底本:「ああ玉杯に花うけて/少年賛歌」講談社大衆文学館文庫

講談社、1997年10月20日第1刷発行

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアのみなさんです。

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。