五

チビ公と光一は裏門通りから清水屋横町へでた。そこでチビ公は知り合いの八百屋にきいた。

「家の伯父さんを見ませんか」

「ああ見たよ」と八百屋がいった。

「さっきね丸太ん棒のようなものを持ってね、ここを通ったから声をかけるとね、おれは大どろぼうを打ち殺しにゆくんだといってたっけ」

「どこへいったでしょう」

「さあ、停車場の方へいったようだ」

「酔ってましたか」

「ちとばかし酒臭かったようだったが、なあチビ公早くゆかないと、とんだことになるかもしれないよ」

「ありがとう」

チビ公はもう胸が一ぱいになった、ようやく監獄からでてきたものがまたしても阪井に手荒なことをしては伯父さんの身体はここにほろぶるよりほかはない、どんなにしても伯父さんをさがしだし家へつれて帰らねばならぬ。

ふたりは足を早めた。停車場へゆくと伯父さんの姿が見えない、チビ公は巡査にきいた。

「ああきたよ」

「何分ばかり前ですか」

「さあ三十分ばかり前かね」

「どっちの方へゆきましたか」

「さあ」と巡査は首をかしげて、「常盤町通りをまっすぐにいったように思うが……」

ふたりは大通りへ道を取った。

「どうしてこういやなことばかりあるんだろうね」と光一はいった。

「ぼくが思うに、この世の中にひとり悪いやつがあると世の中全体が悪くなるんです」とチビ公はいった。

「だがきみ、社会が正しいものであるなら、ひとりやふたりぐらい悪いやつがあってもそれを撃退する力があるべきはずだ」

「それはそうだが、しかし悪いやつの方が正しい人よりも知恵がありますからね、つまり君の学校の校長さんより阪井の方が知恵があります、どうしても悪いやつにはかないません」

「そんなことはない」と光一は顔をまっかにして叫んだ。「もしこの世に正義がなかったらぼくらは一日だって生きていられないのだ、ぼくは悪いやつと戦わなきゃならない、この世の悪漢をことごとく撃退して正義の国にしようと思えばこそぼくらは学問をするんじゃないか」

「それはそうだが、しかし強いやつにはかないません、正義正義といったところで、ぼくの伯父は監獄へやられる、阪井は助役でいばってる、それはどうともならないじゃありませんか」

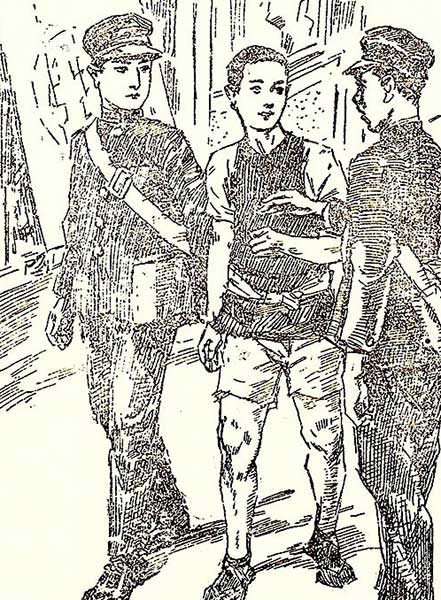

ふたりは警察署の前へきた、いましも七、八人の人々がひとりの男を引き立てて門内へはいるところであった。チビ公は電気に感じたようにおどりあがって人々の後を追うた。とまたすぐもどってきた。

「伯父さんかと思ったらそうでなかった」

かれは安心したもののごとく眼を輝かした、そうしてこういった。

「喧嘩して人をきったんですって、それはいいことではないが、ぼくはああいう人を見ると、なんだか、その人の方が正しいような気がしてなりません、時によるとぼくもね、ぼくがもし身体がこんなにチビでなかったら、もう少し腕に力があったら、悪いやつを片っ端から斬ってやりたいと思うことがあります。

身体が小さくて貧乏で、弱い母親とふたりで伯父さんの厄介になっているんでは、いいたいことがあってもいえない、いっそぼくの頭がガムシャラで乱暴で阪井のように善と悪との差別がないならぼくはもう少し幸福かもしらないけれども、学校で先生に教わったことをわすれないし、道にはずれたことをしたくないために、人に踏まれてもけられてもがまんする気になります、そんなことでは損です、世の中に生きていられません、そう思いながらやはり悪いことはしたくないしね」

チビ公は涙ぐんで歎息した、光一はなにもいうことができなくなった。かれはいままで正義はかならず邪悪に勝つものと信じていた。それが今日もっとも尊敬する久保井校長が阪井のためにおいはらわれたのを見て、正義に対する疑惑が青天に群がる白雲のごとくわきだしたところであった。かれはいまチビ公の嗟歎(さたん)を聞き、覚平の薄幸を思うとこの世ははたしてそんなにけがらわしきものであるかと考えずにいられなかった。

ふたりはだまって歩きつづけた。と米屋の横合いから突然声をかけたものがある。

「柳君!」

それは手塚であった。このごろ手塚は裏切り者として何人にもきらわれた、でかれは光一にもたれるより策がなかった。かれはなにかさぐるように狡猾な目を光一に向けて微笑した。

「ぼくはすてきにおもしろい小説を買ったからきみに見せようと思ってね……いまは持っていないけれども晩に届けるよ。『春の悩み』というんだ」

「ぼくは小説はきらいだ」と光一はいった。

「ああそうか」と手塚はべつに恥じもせず、「それじゃ『世界の怪奇』てやつを君に見せよう、胴体が百五十間(けん)もあるいかだの、鼻に輪をとおした蕃人だの、着色写真が百枚もあるよ、あれを持ってゆこう」

かれは軽快にこういってからつぎにさげすむような口調でチビ公にいった。

「どうだチビ公、その後は……商売をやってるの?」

「毎日やっています」とチビ公はいった。

「たまにはぼくの家へもよりたまえね、豆腐を買ってあげるからね、チビ公」

「チビ公というのは失敬じゃないか、ぼくらの学友だよ」と光一はむっとしていった。

「そうだ、やあ失敬、堪忍堪忍」

手塚は流暢にあやまった。がすぐ思いだしたようにいった。

「きみの伯父さんがいまあそこであばれていたよ」

「どこで?」とチビ公は顔色をかえた。

「税務署で」

「税務署?」

「よっぱらってるから役場と税務署とを間違えて飛びこんだのだよ、阪井を出せ、どろぼうをだせってどなっていたよ」

「ありがとう」

チビ公は奔馬のごとく走りだした。光一も走りだした。

少年読者諸君に一言する。日本の政治は立憲政治である、立憲政治というのは憲法によって政治の運用は人民の手をもって行なうのである。人民はそのために自分の信ずる人を代議士に選挙する、県においては県会議員、市においては市会議員、町村においては町村会議員。

これらの代議員が国政、県政、市政、町政を決議するので、その主義を共にする者は集まって一団となる、それを政党という。

政党は国家の利益を増進するための機関である、しかるに甲の政党と乙の政党とはその主義を異にするために仲が悪い、仲が悪くとも国家のためなら争闘も止むを得ざるところであるが、なかには国家の利益よりも政党の利益ばかりを主とする者がある。人民に税金を課して自分達の政党の運動費とする者もある。人間に悪人と善人とあるごとく、政党にも悪党と善党とある、そうして善党はきわめてまれであって、悪党が非常に多い。これが日本の今日の政界である。

阪井猛太は自党の多数をたのみにして助役の地位にあるのを幸いに、不正工事を起こして自党の利益にしようとした、これに対する立憲党は町会において断々固としてその不正を責めたてた。もしことやぶるれば町長の不名誉、助役の涜職、そうして同志会の潰裂になる。猛太はいま浮沈の境に立っている。

巌はまだ学生の身である。政治のことはわからないが、かれは絶対に父を信じていた。かれは町へ出るとあちらこちらで不正工事のうわさを聞くのであった、だがかれははらのうちでせせらわらっていた。

「ばかなやつらだ、あいつらにぼくの親父の値うちがわかるもんか」

かれは何人よりも父が好きであった、父は雄弁家で博識で法律に明るくて腕力があって、町の人々におそれられている、父はいつも口をきわめて当代の知名の政治家、大臣、政党首領などを罵倒する、文部大臣のごときも父は自分の親友のごとくにいいなす、それを見て巌はますます父はえらいと思った。

その日かれは理髪床でふたりの客が話しているのをきいた。

「さすがの猛太も今日こそは往生したらしいぜ、町長にひどくしかられたそうだよ」とひとりがいった。

「町長だってどうやら臭いものだ」とひとりがいう。

「いや町長はなかなかいい人だ」

ふたりの話を聞きながら巌はまたしてもはらのうちで冷笑した。

「町長なんて、それはおれの親父にふりまわされてるでくのぼうだってことを知らないんだ」

かれはこう思うて家へ帰った、父はすでに帰っていた、だまってにがりきった顔をして座っていたので巌はつぎの室へひっこんだ、機嫌の悪いときに近づくとげんこつが飛んでくるおそれがあるからである、父は短気だからげんこつが非常に早い。

「おい巌」と猛太は呼んだ。

「はい」

「きさま、どこへいってきた」

「床屋へゆきました」

「なにしにいった」

「頭を刈りに」

「ばかッ、頭を刈ったってきさまの頭がよくなるかッ」

「お母さんがゆけといったから」

「お母さんもばかだ、頭はいくらだ」

「二十銭です」

「二十銭で頭を刈りやがって、学校を退校されやがって」

巌はだまった、二十銭の頭と自分の退校といかなる関係があるかと考えてみたがかれにはわからなかった。こういうときに家にいるとろくなことがないと思ったのでかれはそっと外へでた。

町を一巡してふたたび帰ると父の室に来客があった。それは役場の庶務課長の土井という老人であった、この老人は非常に好人物という評判も高いが、非常によくばりだという評判も高い、つまり好人物であってよくばりなのである。

母はどこへいったか姿が見えない、父と土井老人は酒を飲みながら話はよほど佳境に入ったらしい。

「心配するなよ、なんでもないさ、そんな小さな量見では天下が取れないぜ」

父の声は快活豪放であった。

「でも……そのね、町会があんなにさわぎ出すと、どうしてもね……」

「もういいよわかったよ、おれに考えがあるから、なにをばかな、はッはッはッ」

わらいがでるようでは父はよほど酔っていると巌は思った。

「しかし、いよいよ明日ごろ……多分明日ごろ、検事が……あるいは検事が調べにくるかもしれんので……」

「なにをいうか、検事がきたところでなんだ、証拠があるかッ」

「帳簿はその……」

「焼いてしまえ」

老人は「あっ」と声をあげたきりだまってしまった。

「はッはッはッ」と猛太はわらった。が巌の足音を聞いてすぐどなった。

「だれだッ」

「ぼくです」

「巌か、何遍床屋へゆくんだ、いくら頭をかっても利口にならんぞ」

巌はだまって自分の室にはいり机に向かって本を読みはじめた、かれは本を読むと眠くなるのがくせである、いく時間机にもたれて眠ったかわからないが、がらがらと戸をあける音に眼をさますと、客はすでに去り、母も床についたらしい。

「なんだろう」

こう思ったときかれは父が外へでる姿を見た。

「どこへゆくんだろう」

俄然としてかれの頭に浮かんだのは、チビ公の伯父覚平が父猛太をうかがって復讐せんとしていることである、今日も役場をまちがって税務署へ闖入したところをチビ公がきてつれていったそうだ、へびのごとく執念深いやつだから、いつどんなところから飛びだして暴行を加えるかもしれない。

「父を保護しなきゃならん」

巌は立ちあがった、かれは細身の刀をしこんだ黒塗りのステッキ(父が昔愛用したもの)を小脇にかかえて父のあとをつけた。二十日あまりの月がねぼけたように町の片側をうすねずみ色に明るくしていた。父の足元は巌が予想したほどみだれてはいなかった、かれは町の暗い方の側を急ぎ足で歩いた。

「どこへゆくんだろう」

巌はこう思いながら父と二十歩ばかりの間隔を取ってさとられぬように軒下に沿うていった。父はそれとも知らずにまっすぐに本通りへ出て左へ曲がった。

「役場へゆくんだ」

この深夜に役場へゆくのはなんのためだろう、巌の頭に一朶(いちだ)の疑雲がただようた。とかれはさらにおどろくべきものを見た、父は役場の入り口から入らずにしばらく窓の下にたたずんでいたがやがて軽々と窓わくによじのぼった、手をガラス窓にかけたかと思うと、ガラスがかすかに反射の光と共に動いた。父の姿はもう見えない。

「どうしたことだろう」

巌はあっけに取られたがすぐこう思いかえした。

「なにかわすれものをしたのだろう」

だがこのときかれはぱっと一閃の火光が窓のガラスに映ったような気がした、そうしてそれがすぐ消えた。

「なぜ電灯をつけないんだろう」

ふたたび火光がぱっとひらめいた。ゆがんだような反射がガラスをきらきらさせた、それはろうそくの光でもなければガスの光でもない、穂末の煙が黒みと白みと混合して牛乳色に天井に立ちのぼった。

巌はわれをわすれて窓によじのぼり、奔馬のごとくろうかへ降りた。窓から南風がさっとふきこんだ、炎々たる火光と黒煙のあいだに父は非常な迅速さをもって帳簿箱に油を注いでいる、石油の臭いは窒息するばかりにはげしく鼻をつく、そうしてすさまじい勢いをもって煙を一ぱいにみなぎらす、焔の舌は見る見る床板をなめ、テーブルをなめ、壁を伝うて天井を這わんとしつつある。

巌はいきなり、そこにある机かけをとって床の上の火炎をたたきだした。

「だれだ」と父は忍び声にどなった。

「ぼくですお父さん」

「おまえか……なにをする」

「消しましょう」

「あぶない、早く逃げろ」

「消しましょう」と巌はなおも火をたたきながらいった。

「危ない、早く早く、逃げろ」

ぱちぱちとけたたましい音がして黒煙はいくつとなく並んだテーブルの下をくぐって噴水のごとく向こうの穴から噴きだした。窓という窓のガラスは昼のごとく反射した。

「もうだめだ、早く早く、下を這え、立ってるとむせるぞ、下を這って……這って逃げろ」

「消しましょう」

と巌は三度いった。

「なにをいうか、ぐずぐずしてると死ぬぞ」

「死んでもかまいません、消しましょう、お父さん」

「ばかッ、こい」

父はむずと巌の手をつかんだ、巌はその手をにぎりしめながらいった。

「お父さん、あなたは証拠書類を焼くために、この役場を焼くんですか」

「なにを?」

父は手を放してよろよろとしざった。

「消してください、お父さん」

巌は炎の中へ飛びこんだ、かれは右に走り左に走り、あらゆるテーブルを火に遠くころがし、それから壁やたなや箱の下をかけずりまわって火の手をさえぎりさえぎりたたきのめし、ふみしだき、阿修羅王が炎の車にのって火の粉を降らし煙の雲をわかしゆくがごとくあばれまわった。だがそれは無駄であった。油と木材の燃ゆる悪臭と、まっ黒な煙とは巌の五体を包んだ。

「消してください」と巌は苦しそうになおも叫びつづけた。

「巌! どこだ、巌!」

父はわが身をわすれて煙の中に巌をさがした。

「消して……消して……お父さん」

ごぶごぶごぶと湯のたぎるような音が、そこここに聞こえた。それはいすの綿や、毛類や、蒲団などが燃ゆる音であった。そうしてそのあいだにガチンガチンというガラスの割れる音が聞こえた。

「巌! 巌!」

父は声をかぎりに叫んだ。答えがない。

「巌! 巌!」

やっぱり答えがない。

猛太は仰天した、かれはふたたび火中に飛びこんだ、もう火の手は床一面にひろがった、右を見ても左を見ても火の波がおどっている。天井には火竜の舌が輝きだした。

「巌!」

猛太の胸ははりさけるばかりである、かれはもう凶悪な三百代言でもなければ、不正な政党屋でもない、かれのあらゆる血はわが子を救おうとする一心に燃えたった。

かれは煙に巻かれて窒息している巌の体に足をふれた、かれは狂気のごとくそれを肩にかけた、そうしてきっと窓の方を見やった。がかれは爛々たる炎の鏡に射られて目がくらんだ、五色の虹霓(こうげい)がかっと脳を刺したかと思うとその光の中に画然とひとりの男の顔があらわれた。

「やあ覚平!」

かれはこう叫んで倒れそうになった、とたんに覚平の腕は早くもかれの胴体をかかえた。

「おい、しっかりしろ」と覚平はいった。

「きさまはおれを殺しにきたのか」

「助けにきたんだ」

覚平は猛太と巌を左右にかかえた、そうして全力をこめて窓の外へおどりでた。

当直の人々や近所の人々によって火は消されたが、室内の什器はほとんど用をなさなかった。重要な書類はことごとく消失した。

人々は窓の外に倒れている猛太父子を病院に送った。覚平は人々とともに消火につとめた、さわぎのうちに夜がほのぼのと明けた。

町は鼎(かなえ)のわくがごとく流言蜚語が起こった。不正工事の問題が起こりつつあり、大疑獄がここに開かれんとする矢先に役場に放火をしたものがあるということは何人といえども疑わずにいられない。甲はこういう。

「これは同志会すなわち役場派の者が証拠を堙滅させるために放火したのである」

乙はこういう。

「役場反対派すなわち立憲党のやつらが役場を疑わせるために故意に放火したのだ」

色眼鏡をもってみるといずれも道理のように思える。だが多数の人はこういった。

「猛太父子が一命を投げだして消火につとめた処をもってみると、役場派が放火したのではなかろう」

こういって人々は猛太が浦和町のためにめざましい働きをしたことを口をきわめて称讃した、それと同時に巌の功労に対する称讃も八方から起こった。

半死半生のまま病院へ運ばれたまでは意識していたがその後のことは巌はなんにも知らなかった。かれが病院の一室に目がさめたとき、全身も顔も繃帯されているのに気がついた。

「目がさめて?」

母の声が枕元に聞こえた、同時にやさしい母の目がはっきりと見えた、母の顔はあおざめていた。

「お父さんは?」と巌がきいた。

「そこにやすんでいらっしゃいます」

巌は向きなおろうとしたが痛くてたまらないのでやっと首だけを向けた、ちょうど並んだ隣の寝台に父は繃帯した片手を胸にあてて眠っている、ひげもびんも焼けちぢれてところどころ黒ずんでいるほおは繃帯のあいだからもれて見える。

「お父さんはどんなですか」

「大したこともないのです、手だけが少しひどいようですよ」

「それはよかった」

巌はこういってふたたびつくづくと父の寝顔を見やった。

「これがぼくのお父さんなのかなあ」

ふとつぶやくようにこういった。

「なにをいってるの?」と母は微笑した。

「いや、なんでもありません」

巌はだまった、かれの頭にはふしぎな疑惑が生じた。これがはたしてぼくの父だろうか。わが身の罪を隠蔽するために役場を焼こうとした凶悪な昨夜の行為! それがぼくの父だろうか。

かれは幼少からわが父を尊敬し崇拝していた、学識があり胆力があり、東京の知名の士と親しく交わって浦和の町にすばらしい勢力のある父、正義を叫び人道を叫び、政治の覚醒を叫んでいる父!

実際かれはわが父をゆいつの矜持としていたが、いまやそれらの尊敬や信仰や矜持は卒然としてすべて胸の中から消え失せた。

「お父さんは悪い人だ」

かれは大声をだしてなきたくなった。かれにはなにものもなくなった。

「悪い人だ!」

いままで父に教えられたこと、しかられたこと、それらはみんなうそのように思えた。

焼けてちぢれたひげがむにゃむにゃと動いて、口がぽっかりあいて乱ぐいの歯があらわれたかと思うと猛太は目をぱっちりと開いた。父と子の視線が合った。

「おう、目がさめたのか、どうだ、痛むか」

父は起きなおっていった。

「なんでもありません」と巌は冷ややかにいった、父は寝台を降りようとして首につった繃帯を気にしながら巌の寝台へ寄りそうた、そうして心配そうな目を巌の顔に近づけた。

「元気をだせよ、いいか、どこも痛みはしないか、苦しかったら苦しいといえよ」

巌はだまって顔をそむけた、苦しさは首をのこぎりでひかれるより苦しい、しかしそれは火傷の痛みではない、父をさげすむ心の深傷である。この世の中に神であり仏であり正義の英雄であると信じていたものが一夜のうちに悪魔波旬となった絶望の苦しみである。

猛太父子の見舞いにとて来客が殺到した、町の人々はいろいろな物品を贈った、猛太は左の腕と左の脚を焼いたので外出はできなかった、かれは寝台の上に座って来客に接した。かれはこう人々にいった。

「せがれが命がけでやってくれたもんだからやっと消しとめましたよ」

それからかれはせがれとふたりで役場の前を通ると火の光が見えたので、窓をたたきこわして中へはいったがその時は重要書類が焼けてしまったあとであったのがなにより残念だといった。人々はますますふたりの勇気に感激した。そうして町会は決議をもってふたりに感謝状を贈ろうという相談があるなどといった。

「うそをつくことはじつにうまい」と巌はおどろいて胸をとどろかした。そうして町の人がなにも知らずに、役場を焼こうとした犯人に感謝状を贈るとはなにごとだろうと思った。

二、三日はすぎた、町のうわさがますます高くなった、だがある日町長が顔色を変えてやってきた。

「みょうなうわさがでてきたよ」とかれはいった。「放火犯人は役場員だというのでな」

「けしからんことだ」と猛太は叫んだ。

「警察の方では、どうもその方にかたむいているらしい。そこでだね、きみになにか心あたりがあるならいってもらいたいんだが」

「なんにもありやしない」と猛太はにがりきっていった。

「きみがいったとき、犯人らしいものの姿を見なかったかね」

「さあ」

猛太は下くちびるをかんでじっと考えこんだ。

「かれらがいうには、阪井が工事の帳簿を焼こうとしたんだとね、こういうもんだから、まさか親子連れで火をつけに歩きまわるやつもなかろうじゃないかと私は嘲笑してやったんだ、それにしても疑われるのは損だからね、なにかくせものらしいものの姿でも見たのなら非常に有利なんだが」

「見た」と猛太は力なき声でいった。

「見た?」

「ああ見た」

「どんな風体の者だ」

「それは覚平によく似たやつだった」

巌は頭の脳天から氷の棒を打ち込まれたような気がして思わず叫んだ。

「ちがいますお父さん」

「だまっておれ」と猛太はどなって巌をハタとにらんだ、目は殺気をおびている。

「覚平か」と町長は身体をぐっとそらしたがすぐ両手をぴしゃりとうった。

「そうだ、それにちがいない。あいつはきみにうらみがあるから、きみに放火犯人の疑いをかけさせようと思って放火したにちがいない、例の工事問題が起こってる最中だから、きみが帳簿を焼くために火をつけたのだろうとは、ちょっとだれでも考えることだからな、いやあいつはじつにうまく考えたものだ」

「そうだ、ことによると立憲党のやつらが覚平を扇動したのかもしれんぜ」

「いよいよおもしろい」と町長はいすを乗りだして、「これを機会に根底から立憲党を潰滅するんだね、そうだ、じつに好機会だ、わざわいが転じて福となるぜ、おい、早く退院してくれ」

「ちがいます」と巌はふたたび叫んだ。「覚平はぼくらを救いだしてくれたのです、ぼくもお父さんも煙にまかれて倒れたところをあの人が火の中をくぐって助けてくれました」

「ばかッ、だまってろ、おまえはなんにも知らないくせに」と猛太はどなった。

「なんにしてもあいつがその場にいたということがふしぎじゃないか」と町長がいった。

「そうだそうだ」

町長は喜び勇んで室をでていった。あとで猛太はそのまま身動きもせずに考えこんだ。巌は繃帯だらけの顔を天井に向けたままだまった、父と子はたがいに眼を見あわすことをおそれた。陰惨な沈黙が長いあいだつづいた。

巌の目からはてしなく涙が流れた、かれはそれをこらえようとしたがこらえきれずにしゃくりあげた。

「お父さん」とかれはとうとういった。父はやはりだまっている。

「お父さん、あなたはぼくのお父さんでなくなりましたね」

「なにをいうか」と父はどなった。

「お父さんはぼくにうそをつくなと教えました。それだのにあなたはうそをついています、あなたはぼくに義侠ということを教えました。それだのにあなたは命を助けてくれた恩人を罪におとしいれようとしています、ぼくのお父さんはそんなお父さんじゃなかった」

「生意気なことをいうな、おまえなぞの知ったことじゃない、おれはなおれひとりの身体じゃない、同志会をしょって立ってるからだだ、浦和町のために生きてるからだだ、豆腐屋ひとりぐらいをぎせいにしても天下国家の利益をはからねばならんのだ」

「むつかしいことはぼくにわかりませんが、お父さん、自分の罪を他人に着せて、それでもって天下国家がおさまるでしょうか」

「ばかばかばか」と父は大喝した。そうして急いで室をでようとした。

「待ってください」

巌は痛さをわすれて寝台の上に這いあがり片手を伸ばして父のそでをつかんだ。

「ちょっとまってください、お父さん、ぼくの一生のおねがいです」

「放せ、放さんか」と父は叫んだ。

「放しません、お父さん、たった一言いわしてください、お父さん、ぼくは不孝者です、学校を退学されました、町の者ににくまれました、それはねえお父さん、ぼくの考えがまちがっていたからです。

お父さんはぼくがおさないときからぼくに強くなれ強くなれ、人よりえらくなれと教えました、ぼくはどんなことをしても人よりえらくなろうと思いました、それでぼくはえらくなるためには悪い手段でもかまわないと信じていました、ぼくは小刀やピストルをふりまわして友達をおびやかしました。柔道や剣道で腕をきたえて、片っ端から人をなぐりました。豆腐屋や八百屋のものをぶんどりました、みながぼくをおそれました、ぼくは自分でえらいものだと思いました、それから学校でカンニングをやって試験をのがれました、手段が不正でもえらくなりさえすればいいと思ったからです、それはお父さんがぼくに教えたのです。

お父さんは天下国家のためだから悪いことをしてもかまわない、同志会のためなら恩人を懲役にしてもかまわないと思っていらっしゃる、あなたもぼくも同じです、それがいまぼくにはっきりわかりました、腕力で人を征服するよりも心のうちから尊敬されるのが本当にえらい人です、カンニングで試験をパスするよりかむしろ落第する方がりっぱです、人に罪を着せて自分がえらそうな顔をしてることは、一番はずべきことではないでしょうか、ぼくはおさないからお父さんは浦和中で一番えらい人だとそれをじまんにしていました、だが今になって考えるとぼくは浦和中で一番劣等なお父さんをもっていたのでした、ねえお父さん……」

「きさまはきさまはきさまは」と猛太はまっかになってそれをはらった。

「ばかやろう! 親不孝者! 大行(たいこう)は細謹(さいきん)をかえりみずということわざを知らんか、阪井猛太は天下の志士だぞ、ばかッ」

父はさっさとでていった。

「お父さん!」

巌は寝台の縁に片手をかけ、幽霊のごとくはいだして父のあとを追わんとしたが、火傷の痛みに中心を失って思わず寝台の下にドウと落ちた。

「お父さん待って……」

かれは痛みをこらえて起きあがろうとしたが繃帯にひかれて右の方へ倒れた。

「待ってください……お父さん!」

ふたたび起きあがるとまた左の方へ倒れる。

「おとう……とう……と、と、と……」

声は次第に弱った、涙は泉のごとくわいた、そうして片息になって寝台に手をかけた、もう這いあがる力もない。

病院の外で子供等がうたう声が聞こえる。

「夕やけこやけ、あした天気になあれ」

この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!

回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。