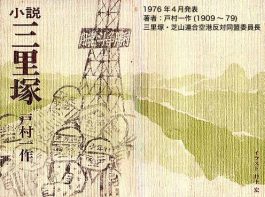

戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)

第26話 条件派の出現

木の根の木川武治の家の裏手には、渡辺昭夫の家があった。彼は武治と一緒に開拓時代の辛酸を嘗めた同志の一人だった。

木の根の木川武治の家の裏手には、渡辺昭夫の家があった。彼は武治と一緒に開拓時代の辛酸を嘗めた同志の一人だった。

だが、彼はてんからの、条件派だった。隣部落古込の岩崎正治、石坂龍三らと手を結んで空港公団から補償を取るために躍起になっていた。だから同じ開拓部落でも武治とはまるで別世界に住む人間だった。

渡辺昭夫も掘立小屋から身を起こし、今では一応の開拓農民となったものの、一向に生活は豊かにならず、生きていくのに精いっぱいだった。開拓当初の借金からは未だに抜けきれず、毎日が利子の支払いに追われるという生活だった。

渡辺ばかりでなく開拓者の多くは大抵借金を背負い込み、その返済に汲々としていた。農協・県信連・親戚・兄弟・知人などから営農資金を借りて一家を支えていた。その営農資金も結局は生活費に食い込んでしまい、先に出られないで苦しんでいる者が多かった。そんな中から一攫千金を夢見て、賭博・競輪・競馬などに凝り、それが禍してかえって借金が嵩み、とどのつまり土地まで切り売りする者まで出てくる始末だった。

初め一町二反ずつ配分された土地も、切り売りして半減する者もあり、あるいは増えて倍になる者も中にはあった。数年足らずしてあらゆる面で、不平等が自然と現われてきた。その要因は俗にいう精農・惰農という人間の違いからくることはもちろんであるが、まず農業政策にその大きな理由のあることは間違いない。

「日本の農業は大きな曲角にきた。農業ばかりが生きる道ではない」と、何の矛盾もなく他に職を求める出稼ぎ農民が現われてきた。そうかと思うと、土地の値上りを待って売り払い、それを元手に転業しようとする考えが、いつとはなく芽生えてきた。どっち道ただ同然で配分になった土地だから、この際高く売ればもっけの幸だと思う者さえ出てきたほどだ。一口にいって条件派の心理状態はみなそこに端を発しているのだ。

古込の入植者、岩崎正治はその典型であって、空港以前からすでに農を嫌い、博労をもって業としていた。今夜はその岩崎の家で条件派の人々が集まって、初会合をすることになっていた。彼等は、条件獲得には人一倍熱心で、今夜もそのためのものだった。

「まず売る売らねえは、補償の問題だよな」

「何か様子を探ってみたがよ、反当り一四〇万は下らねえということらしい……」と岩崎がいうと、渡辺がすかさずいった。

「そんなことじゃとても……」

「そうだとも、もうすでに富里辺りでは反当り五、六百万のところもあるってからな……」

「下手したらてめえの土地売って、一〇分の一の代替地も買えねえことにもなりかねねえぞ」

「でも公団は一・五倍の代替地を、造成してやると約束してるよ」と、岩崎が一同を見回して、自信たっぷりにいった。

「ほんとかな、それ……、岩崎さん」

「渡辺さん、これは確実らしいよ」という岩崎の入歯が、ガクガクと音を立てて動くのが見えた。そこへ岩崎の女房が茶器を抱え、唐紙を開けて入ってきた。岩崎は一同を再ぴぐるりと見回していった。

「それにしても条件をかちとるにゃ、反対同盟じゃねえけどよ、団結が先決問題だよ」

「そうだよ、公団にてんでんばらばらでくさっていったって、いくさになんねえからな」

「うん、奴らは口べんこが、商売だからよ」

「きのうも木川武治さんがきてくれて、いろいろ話したんだがよ、そりゃ俺だって同じ木の根入植者として、木川さんの反対する気持はわかるといったよ」と渡辺がいうと、天浪部落からきた川島信夫がそれを補足するようにしていった。

「そりゃ俺だってわかるよ。しかしよ、反対したって国相手だもん……どうにもなんめえ」

「そうだよ、勝ち目のねえ喧嘩なら初めっから手を出さねえがいい。団結して条件をとるに限るよ」といって岩崎は、川島の言葉にバチパチ手を打った。と、古込の石坂龍三が、ポツリといった。

「この際、百姓は土地でも高く売らねば、何にも売るもんなんかありゃしねえ。俺の家も問題を抱えているんだよ」

一同は石坂に注目したが、彼はそれだけで何もいわなかった。その顔は暗く、重い表情だった。彼の長男の友一は幼い頃、爐(いろり)に転げ込んで顔面大火傷、その顔は見る影も在かった。常日頃、友一の整形手術を考えてきた石坂夫婦も、大金の費用のかかる手術にはどうすることもできず、ついに友一も二〇歳を迎えてしまった。石坂の拘えている「問題」とは伜友一のことであることは、みんな想像できた。

その時、石坂をチラと横目で見た川島がいった。

「みんなそれぞれ問題を抱えて生きてるよ。俺なんか親戚はまあいいとしてもだ、二五年の間に農協に、三〇〇万も借金ができちゃっただから……」

「おらとこもおんなじだ。このままいったら嬶とひっくくり(縊死)でもしなけりゃなんめえ」と、渡辺が相槌を打つと、みんな声を揃えて「もう百姓では駄目だ」といった。それを聞いて岩崎は、釘をさすようにいった。

「何としてもこのチャンスを逃さず、めいっぱい有利な条件をかちとることだよ。反対同盟が絶対反対なら、わが方は絶対条件です。それに反対同盟がここで大いに騒いでくれると、わが方は何よりも有利なんだよ」

「その意味じゃ、反対同盟様々か。アハ……」

渡辺が岩崎を見て、高笑いすると、それに合わせてみんな笑った。が、石坂だけは沈痛な面持ちで、微笑一つ浮かぺなかった。

集まる者は一三人だったが、条件派ならではの雰囲気が醸し出された。要するに彼等の思惑は一にも二にも金が目当てであった。その他のものはこの世界にあっても、ないに等しいものだという感じだった。集まる者の中には、大体勝負ごとが好きで日頃農業に身の入らないという顔ぶれも二、三あった。すでに土地を切り売りして、最初の農地が半分になっている者もいた。身から出た錆というか、その人間性では、木川武治とは対照的な農民像をみるようだった。だから彼等は自らを追いつめる中で、農業に絶望していった。

そこへ忽然として舞い込んだものが空港だった。一攫千金を夢見るのも、彼等にとっては当然かも知れない。すると、ますます働くのに嫌気がさしてきた。彼等は札束を夢見て暮らした。ある者はすでに心の中で、札束を抱え、成金になったような錯覚に陥った。

その夜、彼等は岩崎正治を会長として、「部落対策協議会」を作った。以後会員は公団との個人折衝は避けて、何ごとも会の名で団体交渉をすべく誓約し合った。それが唯一の条件闘争の鍵で、絶対にそれ以前に勝手に土地は売らないことを約して、別れた。

これとは全く関係なく、敷地予定地の開拓農民で、空港公団の乗用車に乗せられて、しきりと富里方面に通う者も出てきた。代替地の下見検分だった。公団の甘言に乗せられて、農民の触手が日一日と動いていった。

公団がいち早く注目した点は、農業に希望を失なった開拓農民の心をいかに把え、欲望の虜にするかにあった。空港敷地は手に入るべくして入る必然性があると踏んだのが公団の見方だった。幸いなことに敷地内の農民は開拓者で貧農だ。貧農から望む農地を収奪するには、札束だ。札束は貧農にとって、猫に鰹節である。

特に公団の注目したものは、条件派岩崎らの「部落対策協議会」だった。用地買収の窓口を、農民側が卒先して作ってくれたから、まさに岩崎正治に対する公団の評価は、「殊勲」に価するものだった。

コメントを残す