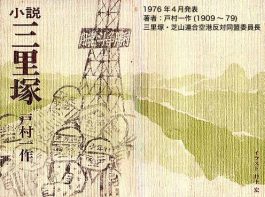

戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)

第37話 団結小屋

どんな遠くからでもその屋根の上に翻る旗を見れば、どこの団結小屋かすぐ解った。各小屋にはキャップがいて規律正しい生活をしていた。持物は共有化し、個人の所有といえばバンツくらいのものか。女子学生がいても炊事は分担で、男女平等だ。

どんな遠くからでもその屋根の上に翻る旗を見れば、どこの団結小屋かすぐ解った。各小屋にはキャップがいて規律正しい生活をしていた。持物は共有化し、個人の所有といえばバンツくらいのものか。女子学生がいても炊事は分担で、男女平等だ。

小見川県道に面して、中核派の駒井野団結小屋があった。中は綺麗に整頓されて、手製の書架にはマルクス主義の思想書などが並んでいた。――が、その中に漫画本のあるのが対照的だった。一人の学生が空箱を机に、ガリ版切りをしていた。他の三人は朝早くから部落の援農に出たので、一人が今日の留守番だった。

自動車の音が、小屋の前で止まった。人の気配がして、入口のガラス戸が開いた。三人の私服刑事だ。今日に限ってバリケードの入口に鍵をかけてなかったので、彼等は勝手に侵入してきたのだ。

「なんだ今日は一人か。仲間はどこへ行った」

彼等は挑発的な口調でいった。学生は見向きもせずガリ版を切った。鉄筆の音が狭い小屋の中に、カリカリと響いた。私服はまた、同じことを繰り返したが、学生からはなんの応答もなかった。これ以上いっても駄目と思ったか、「火に気をつけろよ」と学生の背中に投げ棄てて出ていった。学生は、つと立ち上がって外に山て、立ち去っていく私服を見ながら、バリケードの扉にガチャリと鍵をかけた。

私服には油断ができなかった。誰もいないと見ると、挑発的言動で学生を刺激し、いくらかでも口答えし、手出しでもしようものなら打つ殴る蹴るの暴行を働いた。そして、理由もなく拉致していった。

大木よねの家の後には取香部落の古い墓場があった。鎮守の森の傍には、京大生らの「三闘連」の団結小屋があった。

この小屋は団結小屋の中でも最も悪条件の揃った所で、井戸はなく電燈もなく、人里離れた森の中だった。夜などこの小屋に行くには、あたりは黒々と生い茂った森で、それが魔物のようにおいかぶさっている小道を通らねばならなかった。

団結小屋は、その森の中である。昼なお欝蒼として暗いこの森には、大きな藪蚊がいた。昼でも蚊張を吊らねば、居られなかった。水はよねの家の崖下の、たんぼの縁から湧き出る清水を汲んできて飲んだ。

反対同盟では見るに見かねて、学生と一緒になって井戸を掘った。同盟の中には井戸掘りの上手な白枡の木内武がいた。彼は山(地層)の見分けの名人で、どこを掘れば水が出るかということをよく心得ていた。

各団結小屋の井戸は、大てい彼の見分けによるものだった。取香団結小屋にも彼の指導でようやく井戸が掘り上がって、新鮮で冷たい水が飲めるようになった。学生たちは、大喜びだった。

水の次に欲しいものは、電燈である。だが、人里離れた森の中だけに、電燈は、どうしても引くことができなかった。学生たちはどこからか、発電器とエンジンの中古を買ってきた。そして自家発電をして、夜の燈火を取った。その下で彼等は本を読み、討論を交し、ガリ版切りで夜更しした。夜ともなれば梟の鳴く淋しい森の中で、人家の燈火さえ見えなかった。――だが、三里塚闘争に情熱を燃やす若い彼等にとっては、唯一の拠点としての楽しい住家だった。

すでに五月も半ばを過き、どこも一様に農繁期のさ中となった。けさも早くから援農に出払って、小屋は一日中戸締めのままだった。

夕方帰ってみると、驚いた。小屋の雨戸が蹴破られ、辺りには何かが散乱しているのが暗がりに見える。マッチを摺ってよく見ると、寝具が破られ放り出されている。悪臭が芬々として、鼻を衝く。寝具には何者かによって、小便がひっかけられていたのだ。食器類も滅茶滅茶に砕かれている。

早速、燈火しようと、小屋の傍に備えつけてあるエンジンを始動しようとした。学生は一生懸命にスターターロープを曳くのだが、エンジンは一向に爆発しない。ガソリンが切れたのかと思って、タンクの蓋をとり、指先を入れて見たが、燃料は満タンだ。おかしいと思って暗がりの中、手探りでよく見ると、ハンマーで叩かれてエンジンも発電器も歪んで破壊されているのが解った。取り敢えず蝋燭を燈して散乱した部屋の中を取り片づけ、お茶を入れるために井戸水を汲んだが水が石油臭い。蝋燭の火をかざして水の面をよく見ると、油がギラギラ光って、白い粉末のようなものが浮かんでいる。洗剤である。

その日、取香の藤崎米吉の畑で援農していた、一人の女子学生がいた。午後の三時頃、幌付白動車に乗った機動隊が、鎮守の森の中を抜けて、団結小屋の方向に行くのを見たといった。機動隊の犯行に違いなかった。それに最近はしきりに、団結小屋荒らしが横行した。いずれも支援の学生たちに対する警察の悪質ないやがらせだった。

翌朝、小屋の近くの畑では取香部落の条件派の山崎夫婦が、野良仕事をしていた。小屋から出てきた一人の学生を見ると、山崎は何を思ったか耕運機を動かす手を休めて、「学生さん、きのう小屋には異状なかったかい」と訊いた。そして彼は昨日の三時頃、機動隊のジープが小屋の方向に行き、しばらくすると物を壊す音を聞いた。心配だから行ってみようと思っていたら、そのジープが間もなく、天浪方向に走っていったというのである。

機動隊の団結小屋荒らしは、常習犯となった。各セクトの団結小屋は協力して防衛体制を整え、機動隊の襲撃に備えて立ち上がった。団結小屋の床下には万が一に備えて武器が隠された。

機動隊は連日その周辺を徘徊した。車を停め、バリケードの周辺をぐるぐる巡り歩いては、中の様子を探った。学生が小屋から顔を覗かせると、すかさずパチリと顔写真を撮った。そして、やたらにその周辺に向けてシャッターを切った。

ある日の一二時過ぎだった。

駒井野団結小屋から学生が一人、大清水まで昼食の干しラーメンを買いに出た。その雑貨店までは五〇〇メーターぐらいの距離で、学生はラーメンの箱を肩に、帰ってくるところだった。

駒井野部落への三叉路に差しかかったとき、取香方向から来る機動隊の幌自動車を前方に見た。学生と擦れ違うとその自動車は急停車をした。――と見ると後部のシートを開けて、バタバタと三人の私服が路上に飛び下りた。学生は一瞬ハッとした。――が遅い。すかさず学生を包むようにして、私服が取り囲んだ。

学生は身を翻したが、完全に包囲された形となった。一人の私服が箱を指さして、「その箱は何だ、開けろ」といった。

彼は何度いわれてもそれに答えず、箱を開けようともしなかった。彼は無言のまま私服を避けて、通り過ぎようとした。私服は彼の動きにつれて、その進路を遮って両腕を拡げた。彼は遮られて止むなく踏み止まった。

「職質だ、答えろ」「答えなけりゃ検束するぞ」

威嚇し挑発するかのように、学生の前に立ちはだかった。

「おい。何とかいえよ。唖ではあるめえし……」と、一人の私服が学生の長い髪をひっぱって、その頬を指で突っついた。学生は今、彼等が何を企んでいるか、それを知っているかのように、押し黙って一言も答えなかった。

その時、車の中からジュラルミンの大盾を振りかざした機動隊数名が、ドヤドヤと降りて来て、彼を包囲しようとした。彼はすかさず道端の壕を飛び越え、松林の中に身の危険を避けた。機動隊は執拗にそれを追って、彼を包囲した。背丈の低い彼の姿は、機動隊の陰に隠されて、外からは見えなかった。

彼はその包囲網の中で打つ撲る蹴るの暴行を受け、黙否すればすぐにでも検束するという。ラーメンを抱えたまま、彼はその場に昏倒した。

昏倒した拍子に抱えた箱が放り出され、入っていたラーメンが草むらの中にぶちまけられた。その間、何人かの近隣の人々が通り過きていったが、見て見ぬ振りをして行った。機動隊と私服は悠々と車に乗り込み、大清水方面に過き去って行った。学生は鼻血を出し、唇が切れ俯伏せになって、倒れたまま動こうともしなかった。

一二時を過き一時になっても、彼は小屋に帰らなかった。さっき機動隊の車が大清水方向に行ったので、小屋では心配になってきた。仲間の一人が偵察に行って見ると、道端の森陰で血みどろになって倒れている彼を発見した。驚いていったん、小屋に帰り、みんなに知らせた。早速救急車を呼んで成田の日赤病院に運んだ。診察すると、肋骨が三本も折れ、足蹴りにされて腎臓に内出血があり、全治四ヶ月を要するという重傷の診断だった。

一二時を過き一時になっても、彼は小屋に帰らなかった。さっき機動隊の車が大清水方向に行ったので、小屋では心配になってきた。仲間の一人が偵察に行って見ると、道端の森陰で血みどろになって倒れている彼を発見した。驚いていったん、小屋に帰り、みんなに知らせた。早速救急車を呼んで成田の日赤病院に運んだ。診察すると、肋骨が三本も折れ、足蹴りにされて腎臓に内出血があり、全治四ヶ月を要するという重傷の診断だった。

白昼、機動隊のバトロールは学生を見つけると、どこまでも自動車で追跡し、あくなきリンチを加えた。彼等は学生というと眼の仇にした。それというのは、過激派学生の思想に農民が染まり、その影響をうけたら大変だと考えたからである。だから過激学生を現地から何としても追い出し、農民を孤立させねばならないと企んでいた。それが成功すれば警備体制は今よりずーっと楽になり、したがって、空港建設も順調にいくものと判断した。これは千葉県警本部の警備体制方針であった。

だから、私服・機動隊は学生と見るとやたらに追い廻し、リンチを加えては、各団結小屋を荒し廻った。学生が少しでも手出しをすると、公務執行妨害、道交法違反。ポケットに鋏やガリ版用鉄筆一本入っていても、凶器準備などといって、やれ検挙だ、逮捕だという。そのほか、彼等の手口は凶悪で、陰険そのものだった。

小屋の学生も絶えず防備してかからねば、いつなん時、身の危険に曝されるかわからなかった。だから昼夜兼行のパトロールを厳重にして、私服・機動隊の侵入を監視し防衛体制をとらなければならなかった。いち早く彼等の襲来を捕捉した者が、まず、最寄りのドラム罐を連打し、部落に急を告げるのである。

私服が逮捕令状を持って寝込みを襲うのは、いつも未明だった。それに備えて最近、小屋の学生たちの早朝パトロールが始まった。彼等は厳冬の早朝にもめげず、未明に小屋を抜け出た。――吐く息も白く、瞼が凍てついてはなれなかった。彼等は戦旗を先頭に、ゲバ棒を肩に隊伍を組んで、農道から畦道を抜けて部落の隅々まで、バトロールする。畦道を行くと霜柱が三センチも立っていて、歩くたびにサクサクと快い音をたてた。

部落は朝霧の中に、深々と眠っていた。どこの家もまだ、雨戸を操る音も聞こえない。学生たちは部落に入ると声を合わせて、「空港粉砕、立入阻止」と叫ぶ。

その声が朝のしじまを破って、寝床の中まで伝わってきた。温かい蒲団の中でその声を聞いた部落の人々は、何か一種の安堵感を覚えて、再びうとうとし、つい寝過ごすこともあった。或いはその声に釣られて、起き出す者もいた。

「学生さん、朝飯を食べていきなよ」

不意にかかった声に、バトロールの学生たちは立ち止まって、声の方を見上げた。十ぜえむの家だった。

コメントを残す