つまり第一に国際革命の待望か、それともロシア一国での社会主義の勝利にむけての苦闘かとしてなされた、トロツキー永続革命をめぐる論争にあっては、トロツキーの主張であるロシアに社会主義を建設するためには、どうしても西欧の社会主義革命が必要であるという純理論的な主旨では、既に1923~4年にはドイツ革命の展望が喪失してしまい、ロシアが孤立せざるをえないという現実的規定との関連において、「世界革命の到来が遅れる運命にあるならば、どういうことになるか?われわれの革命には一筋の希望でもあるだろうか?同志トロツキーは、われわれに全然希望を与えない」(論文『十月革命とロシア共産主義者の戦術』)というスターリンに反論できない。

「この考えによれば、われわれの革命は唯一の展望、つまり自らの矛盾を含みながら無為単調なる存在を続け、世界的規模の革命を待っている間に革命の根を腐らせてしまうという展望だけをもつ」という具合に、革命の成果を守ろうとするロシアの労農大衆に説得力を持つ形でスターリンがトロツキーを批判し、しかも社会主義の「完全」な勝利は不可能でも、プロ独権力を守りこれを発展させることができれば、「社会主義の勝利の可能性はある」(『レーニン主義の基礎』改訂版)と提出するならば、実際的な政治関係においてシニカルなトロツキーの主張が展望を与えず、しりぞけられる以外ないことはいわば自明となってしまう。

[Sponsor Ad]

また第二の論争としてのロシアの工業化と農民対策をめぐるトロツキー派の主張は、プレオブラジェンスキー『新しい経済』に表現されるものであるわけだが、それは社会主義の目標の達成のためには社会主義的原始的蓄積が必要であり、急速な工業化は前提である、そのためにはロシア国内の農民に対し政治的外圧により重税をかけることにより、そこからの収奪によって蓄積をとげる以外ないというのが主旨である。

「非社会主義部門からの強制取り立て」のために、プレオブラジェンスキーの考えだしたものは「従価税」であり、商取引きを国家が独占的に支配するなかで、農民の購人、販売に重税を課すという論旨であっては、「レーニンはツアーリズムを完全に一掃するために、プロレタリア革命へ移行するために、農民の革命的能力をくみつくし、農民の革命的エネルギーを利用しつくそうと提案したのに、一方『永続革命』の支持者らはロシア革命で農民が非常に重大な役割をもつことを理解せず、農民の革命的エネルギーの力を過小評価した」(『レーニン主義の基礎』)として、ネップ政策における農民の保護の継続をよびかけたスターリンに実際上対処できない。

スターリンとブロックを組みプレオブラジェンスキーの論敵となったブハーリンに従うならば(=『過渡期の法則性に関する問題によせて』)、(1)工業は市場における価値法則の作用におうじて成長すべきであり、(2)重工業は消費財生産の拡大ののち、その発展につれて間接的に生産財の生産として増大するのであるから、(3)むしろ長期の観点において工業発展の基礎となる個人農を育成すべきなのであって、(4)プレオブラジェンスキーにはこの観点がなく、そもそもプロ独の維持がロシアにあっては農民との同盟によってのみ可能だということを無視している、急激な工業化は必然的に農民の離反をまねき、ロシアのプロ独を崩壊させることになるとして論破されてしまうのである。

つまり実際上のロシアの政治的現実に立脚し、依拠せざるをえない農民層をはぐくむといった観点、あるいはロシアの孤立という現実を認め、なおかつその中で社会主義の勝利のためにがんばる以外ないという視点の提出において、トロツキー派はあまりにも理論主義的であり、小ブルジョア的な理念をそれとして提起しているだけであって、実践的な説得力に欠けていたといわねばならない。

それはともあれこうした論争系譜をへてのち左派が粉砕されると、1927年~28年の農業危機において穀物の調達率が25%も減少したことなどにたいし、突如スターリンはクラーク(富農)・イデオロギーヘの批判を開始し、重工業化の実現のための農業集団化を提起し、それまでの左派の主張を横取りしてブハーリンら右翼反対派を攻撃しはじめる。

ブハーリンは1928年9月『一経済学者のノート』を発表してこれに対抗するわけだが、そこでの主張としては、スターリンの工業化へのトロツキー的転換は「予備積立の必要を無視し、消費物資の不足を解消せず、投資の危険なまでに過大な割合を提案しており」「資本支出に無理がある」、従って「中農、クラークなどの保護政策を継続し」「消費財生産の拡大による重工業化の実現をはかれ」というものであった。

これはいわば従来の左翼反対派に対するスターリン派の主張でもあったわけだが、これに対しスターリンは1926年頃の左翼反対派の主張(例えば十三人宣言として提起されたもの)、(1)労働者無視、農民重視政策への批判、(2)クラーク、中農、貧農といったヒエラルキーが生み出されていることへの対処、(3)労働者の賃金の一般的増大の必要、等を横取りする形で、消費財生産の促進をいう部分を右翼反対派として批判し、ドイツにおけるナチの勝利に対し、戦争の危険が迫っていることへの対処としてのロシアの急速な工業化の実現と、農民のソホーズ、コルホーズヘの集団化、そしてクラークの撲滅運動へ邁進するのである。

いわゆるスターリン主義の発現となった農民へのテロル、強制的な集団化のための政治的暴力の駆使は、この1928年の転換ののち開始される。つまり1928年には「外国帝国主義と体制内部の敵を告発する裁判」が開始され、1930年に勤労農民党や産業党が、1931年にメンシェヴィキが裁判にかけられ流刑に処せられる。クラークのシベリア流刑のはじまりは1931年2月のことであり、農民は自分がクラークでないことを証明するために次々と家畜を殺したという。ジャン・エレンステンの『スターリン現象の歴史』などの資料によれば、1929年、牛6710万頭が1933年には3860万頭へ、馬3070万頭が1660万頭へ、豚2030万頭が1220万頭へ、それぞれ農民自身の手による屠殺で減少してしまったのである。1933年には29年以来のものとして85万人のクラーク流刑者が存在したともいう。

1933年にはかかるごとき強引なゲバルトを駆使しての工業化・電化、農業集団化により28年以来の第一次五ヵ年計画が4年3ヵ月で達成されたとして第二次五ヵ年計画が開始されるわけだが、しかしすべてを人民の敵として圧殺するスターリンのテロルにより、ほぼ1934年1月のロシア共産党17回大会を境として、もはや何のマルクス主義的内実も持ちあわせぬ暗黒支配が以後1953年のスターリンの死までつづくことになるのである。

ちなみに1939年の第18回党大会の代議員数は1827人だが、34年の17回大会より継続した者は全部で35人、わずか2%しかいなかったのである。残りの者は皆おしなべて追放され、流刑されたり、処刑されてしまったのだ。

以上のような歴史過程のとらえかえしをつうじ言えることは何かというならば、第一にいわゆるスターリン主義の政治的発現については、クラークの粛清にみられる農民抑圧のはじまり、つまり右翼反対派批判から第一次五ヵ年計画実施後のテロルの開始を契機としてみるべきであり、しかもテロルによる反対派の圧殺は1934年キーロフ暗殺からのちはじまるわけで、20年代前半や左翼反対派との論争過程一般をスターリン主義として断罪することはできないということである。

別の言いかたをすれば確かに1926年1月、『レーニン主義の基礎』をもつて一国社会主義建設可能論が定式化されるわけだが、そのことをもってただちにスターリン主義の害毒として弾劾しても、それはイデオロギーを断罪するということでしかなく、実践的に何が人民にとり桎梏となり、阻害物となったのかの回答にはならないといえる。

党のテロルが人民に対し向けられ、スターリンの意に反するものがことごとく圧殺されるという歴史のはじまりは17回大会1934年のあとであり、そののちに生じた事態に対しこれをスターリン主義の悪しき発現として批判し、弾劾すべきである。

第二に確認すべきこととして、一国社会主義建設可能論というイデオロギーの提起は、帝国主義に包囲されつつ孤立した社会主義建設を必然化されたロシアの現状にあっては、いわばありうべきことであり、それがマルクス主義理論そのものとしては誤っていたとしても、そこから帰結するものとしてクラークヘのテロルや血の粛清などをくしざし的に批判することはできない。

ロシアの工業化・電化のためにはいずれ農業集団化はなされざるをえなかったわけであり、いわば社会主義的な経済建設のためには必然的な過程であるわけで、だから農業集団化そのものに問題があった等とは絶対にいえない。問題になることはそのやり方の反人民的性格であり、民主的ルールや説得をかいた粗暴なゲバルトによる実施の方法であって、そこにこそスターリン主義の政治的否定面が発現している。

もちろんだからといって一国社会主義建設可能論が肯定されるということにはならず、それ自体スターリン主義の誤りの一つであるわけだが、それを批判することによってスターリン主義を批判した気になっている、対馬忠行や黒田寛一的発想は問題をとりちがえているということなのだ。イデオロギー的基礎を批判すればスターリン主義を内在的に克服したということには絶対ならず、問題は実践面におけるわれわれ自身の政治的発現において、如何にしてスターリン主義的誤りから自由であるのかを問うことにあるのだ。

一国社会主義かそれとも世界革命かというような抽象的次元でのみ線がひかれ、現実的な自分達の行為のもつ抑圧やテロルといったスターリン主義的誤りには目がつぶられていくのだとしたら、何のためのスターリン主義批判なのかの意味を欠くのである。

以上の如き歴史的対象化をつうじて、第三にわれわれはスターリン主義の克服を、近代ブルジョア階級の思想としてのブルジョア個人主義と、その全くの裏返しとしての「全体」主義、あるいは非人間的な合理主義のプロレタリア革命運動内部における発現、つまりブルジョア・イデオロギーの未止揚の問題としてとらえるし、共産主義的な主体形成の実現において克服可能なものとして考える。

すなわちブルジョア的主体性の未止揚が政治的に発現した場合、スターリン主義として表現されるのだと問題を設定し、実践的にはそれは、スターリン主義をのりこえた党風、作風の形成としてのみ解決されることだと考えるのである。そこで次にそれらの内容につきわれわれの観点をまとめていこう。

4.スターリン主義の本質規定をめぐる問題

これまでの展開からも明らかなように、過渡期における労働者国家の建設過程にあって帝国主義に包囲され、不断に存亡の危機にさらされ、ましてやドイツにおけるブルジョア反革命の最も先鋭な形態としてのファシズムの成立、それとの戦争の必然性といった事態をファクターとすることによって、次第に官僚主義的に歪曲され、プロレタリア的規範を喪失し、まだ思想的にも近代ブルジョア・イデオロギーを克服しきれぬために、ブルジョア・アトミズムのアンチとしての官僚的合理主義思想が人開性そのものの否定として生みだされてくる、そうした過程をたどることによってスターリン主義は1930年代に、労働者階級にその暴威をふるい、しかもそれ以後もなおみずからがつくりあげた政治経済体制を物質的基礎とすることにより、不断に再生産され続け現在もなお存立しつづけているのである。

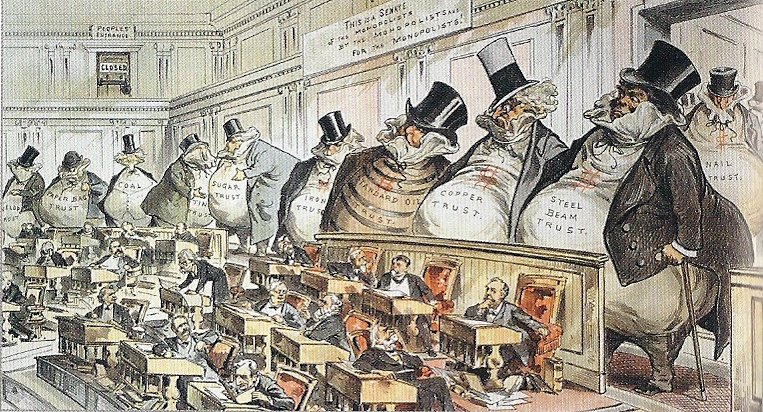

ここにおいてこの変質したソ連邦に代表されるスターリン主義を如何なるものとして本質規定するのかは大きな問題である。これに対し中国共産党などはこれを「国家独占資本主義」と規定し、「資本主義経済が復活し」「コルホーズなどではブルジョア階級が農民に対し収奪し」「コメコン経済体制をつうじ資本輸出し、新植民地主義をおしすすめている」(『ソ連はいかにして社会帝国主義に変質したのか』1976年上海人民出版社)等といっている。

コメントを残す