ブルジョア社会にあっては人間性の表出は自我の表出としてたちあらわれ、他方では機械体系への人間の従属の結果として、あらゆる人格も一個の歯車としてしか存立されないというチグハグな共存を常としている。本来マルクス主義はそうした資本主義社会における人間の疎外感からの解放を、例えば『経哲草稿』における労働の四つの疎外の概念の提出をつうじ求めたものであったにもかかわらず、ロシア・マルクス主義の現実は、それをなしえなかったということなのだ。

だから、そもそもの労働力の商品化の廃絶をつうじたブルジョア的疎外からの克服が、商品経済を止揚できず、価値法則を真に規制しえない現実下にあって何一つなされていないのであり、思想的にもブルジョア近代主義を超える地平においてのプロレタリア思想が開示できないでいるのである。従ってその根っ子はブルジョア・イデオロギーと同根といえる。

そもそものブルジョア・イデオロギーは18世紀ブルジョア革命を経てつくり出されたものであり、自由・平等・友愛といったテーマは、封建遺制からの人間の解放として、人間の内的な世界の自由・個人の自我の発達の独自性の承認といったことをテーマとしていた。科学の発達は合理主義の登場をうながし、「われ思う、ゆえにわれあリ」といったデカルト的概念は、近代主義的な人間意識の発達をもたらした。

だが結局それは人間生活を規制する資本家的商品経済に支配的な思想としてまとめられ、ブルジョア・イデオロギーとして形づくられていった。主体=個人の利己心の追求と繁栄をそれとして追いもとめ、貨幣の蓄積によってその実現をはかっていくという原理が、私有財産制と自由競争にもとづくそこでの本質的な原理となり、ここにあっては自己以外のすべての他在は敵であり、社会は競争の場であって、教育はいかに他者よりすぐれた労働力をつくりあげるかの手段として選ばれるようになったのである。

資本により労働力が商品化されることをつうじて、人と人との関係が物と物との関係として表現される世界、貨幣の物神崇拝をつうじその蓄積が人間的至福への道とされる世界にあってぱ、当然主体としての人間意識もまた疎外されざるをえない。そこにおいて作りだされた価値判断の体系として近代合理主義や、ブルジョア・イデオロギーは成立している。

そこでは第一に機械制大工業の発達とそれへの人間労働の従属の結果として、たやすくはとりかえのきかない物質的生産手段=機械体系のもとに、いくらでもとりかえのきく労働力として人間の従属が枠づけられており、したがって人よりも物を大事にするという観念が根本的なものとなっている。

戦争にあっては兵よりも武器を第一とするというファシスト共の思考が典型であり、商品、貨幣、資本の物神化にみられるように、本来人間の労働力により生み出されているものが自立化され、それ自体価値を生みだす源泉であるかのように錯乱して考えられ、人間労働ひいては人間そのものの蔑視と、機械や「それ自体価値形態をもち交換価値として機能する特殊な商品」(『経済学批判』マルクス)としての貨幣への崇拝が、物の崇拝思考として社会生活を規定しているのである。

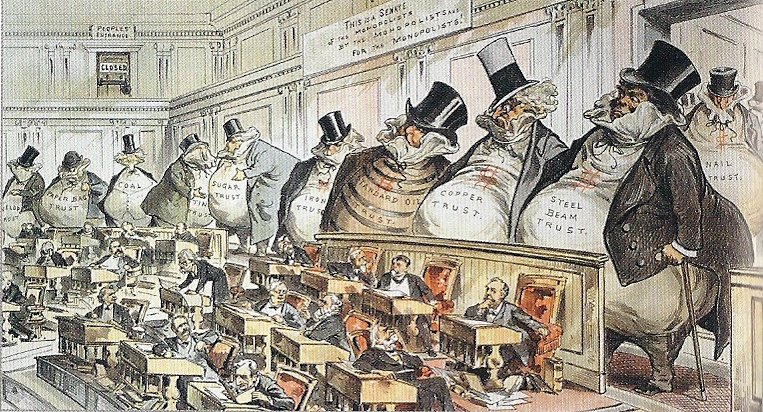

しかもこうしたなかで、第二には生産手段の私的所有者が労働力以外持たざる者を、労働者として雇用し労働力を支配することにより、人間の人間の下への支配と隷属の関係もまた生みだされざるをえないわけであり、有産階級が自己に隷属するものとしての無産階級を社会的差別観念をもって見下すことが、必然的なものとなるのである。この世界で差別されない存在になるためには貧乏人は金持ちになる以外ないのであり、必然的に貨幣の蓄積を唯一の目的とする人生がそこでは展開される以外ないのだ。

第三には社会的交換価値を生みだす労働が直接に交換価値を生みださない労働に対し社会的差別、抑圧の関係をつくり出し、その結果家事育児労働に従事する女性が男性に従属するとか、もはや生産過程にかかわれなくなり労働力として機能できなくなった老人が社会的に排除されるという関係性が、不断に再生産される。そのために女性は自己の性を商品化し、男性に売り渡したりもするし、性産業としてぞれが社会的に構造化されてもいる。

第四には少数のブルジョア階級が多数の労働者階級を支配しつづけるために、常に社会的な差別観念がつくり出され、より下層に目をむけさせるための民族的差別であるとか、内なる排外主義としての部落差別が構造化される。天皇が崇拝され、ブルジョア支配の宗教的背景とされる一方で、社会的な排外主義により被抑圧民族・人民が差別・抑圧の対象とされることにより、そもそものブルジョア支配は維持されるのである。世界でもっとも進んだブルジョア国家であるアメリカにあっては、かつての奴隷であった黒人や有色人種に対する社会排外主義の風潮は、他の如何なる帝国主義よりも強いものであり、それがアメリカの自由と繁栄をうしろだてているのである。

ブルジョア社会の個人生活にあっては、いわばこうした社会生活の本質的な構造にもとづいて、一方では理念としてのヒユーマニズムがあるべき姿として空語的に強調されつつ、実際には結合されない私的労働力としての個人は自我としてのみ自己を表現することしかなされないのであり、資本に隷属した人間の疎外感の吐露だけが、そこにおける人間的自己発現の自由の領域をしめている。

言い換えればもはやどうにもならない社会的規定力をもつ資本家的商品経済社会における人間労働の疎外、社会生活における資本家支配のくびきからの逃亡と、ドロップアウトを合理化し、自己をなぐさめる手段としてのみ個人の自己発現の場はあり、それが芸術や文学活動の主要な領域をしめるのである。

同時に個人の人格は資本や社会機構に完全に隷属したものであるがゆえに、意識性としてはその呪縛からのがれでたものが強調され、尊大ぶったり、傲慢であったり、あるいは利己的で非協調的となり、また面子や体面やプライドだけを気にするという存在に、社会的な差別感、価値観に規定されることによって本来的になりがちである。

それがブルジョア的近代と、思想としての個人主義からもたらされているものであり、かつ社会生活においてつちかわれているブルジョア的価値判断の正体であるのだ。

マルクス主義は私的労働生産物の社会的交換の止揚、価値法則の廃絶を労働力商品化の克服をなすなかで実現し、人間労働が窮迫と外的合目的性に規定されえない社会的に結合された自由な労働へと高めあげられることを目標とし、ひいては資本家的商品経済のもたらしたあらゆる疎外からの人間の解放をめざす思想としてそもそも出発した。

それは19世紀ヨーロッパに既にみられた近代社会における人間の苦悩からの解放を目的とし、『ドイツ・イデオロギー』や『経哲草稿』をもっての近代ブルジョア・イデオロギーの批判をなすなかで、近代ヨーロッパをこえる世界の啓示として『ゴータ綱領批判』や『資本論』中に、まさしく万人が一人のために、一人が万人のために生きることができる共産主義社会の実現として展開されたのである。

にもかかわらずかくの如き方向性を持ったマルクス主義に、弁証法的理性を有した物質の自己運動論だとか、宇宙史の総体までも規定する万能の科学としての弁証法的唯物論だとかの、科学主義のよそおいをかぶったエセ理論をくくりつけ、労働力商品化の廃絶もなしえないままに社会主義の到来まで宣言してしまったのがスターリン主義なのである。しかもブルジョア・イデオロギーを思想的に克服し、独自のプロレタリア的世界観をつくりあげることもできぬままに、ブルジョア的な位階制のみとり入れ、マルクスの理想とは似ても似つかぬものをもって独断的な「労働者の祖国」を宣言しているのだ。

結局のところそこにあっては、近代ブルジョア思想をいかに克服しえるのかの課題を設定しえず、単なる生産力発展第一主義の観点しか持ちえず、かつ党による労働者支配の強要しかなしえていない。

別の言い方をすれば、近代合理主義をより純化した形で生産手段の国有化をつうじ導人したにすぎず、そこでのスタハノフ運動にしろ、スースロフ流のリーベルマン方式(物質的利潤刺激)の導人にしろ、あるいはホズラチョート制度による出来高払いの採用にせよ、要するに生産力の発展を追求し、国民総生産を高めあげるという発想でしかなく、ブルジョア国家に追いつき追いこせという理念以外の何も提示していない。

またそこでの前提となるプロレタリアートの組織化、国家的目的に向かっての政治的集約ということも、極めて機能的にしか考えられず、全人民の政治的動員だとか、大衆みずからが政治経験をつうじ学ぶといった路線とはほど遠い強圧的なものでしかない。

例えば1920年に書かれたブハーリンの『過渡期経済論』には〈過渡期の経済外的強制〉の項目があるが、「より広い観点、すなわちより大きな歴史的尺度の観点からすれば、銃殺刑に始まり労働義務に終る、プロレタリア的強制のあらゆる形態は、いかに逆説的に聞こえようと資本主義時代の人的素材から共産主義的な人間をつくりあげる方法なのである」とか、「これらの範疇に属する人たちの頭のなかにある古い心理の残存物は、一部は個人主義的、一部は反プロレタリア的であるため、社会的-合目的的な計画を『自由な個人』の権利の重大な侵害だと感ずるからである。それゆえ、この場合国家による外的な強制が絶対必要になる」などとあるが、要するにここではその対象がインテリゲンツィアや技術者にむけられたものであったとしても教育とか説得とかでなく、外的強制=ゲバルトによる組織化しか語られていない。

つまりそういう説点しか持ちあわせていなかったということである。この思考方法と例えばスターリン『レーニン主義の諸問題』中にあるような、「プロレタリアの独裁は、本質的にはプロレタリアートの前衛の独裁でありプロレタリアートの基本的な指導力としての彼らの党の独裁であるといってさしつかえない」(国民文庫P38)といった考えが結合するならば、結局党が人民に君臨し、外的強制力にものをいわせて強権的な支配を貫徹するというスターリン主義の図式が、必然的にできあがってしまうのである。しかしこれでは何のためのプロレタリア革命かその意義はなくなってしまうし、何らブルジョア社会の陥穽をこえでる方向を示したことにはならない。

6.近代ブルジョア思想の克服をかけてのスターリン主義との闘い

E・H・カーの『一国社会主義』(経済)にトロツキーは人格的に尊大で高慢、ヨーロッパ的知性にみちておりロシア的後進性を蔑視したとか、常に政治権力の行使に自分でがまんできなくなり、政治的忍耐や思いやりに欠けた、あるいはスターリンは儀式的、形式的ギリシア正教的感性のうえに育ち、個人的な資質の開花としてよりも歴史的状況性のなかでそれに順応しきることによって自分をつくりあげた典型であるというような記述がある。

I・ドイッチャーの場合もそうだが西欧知識人のものの見方には結局個人の性格や性分、あるいは育ちの問題に還元して生起した問題を説明しようとする傾向がつよく、それ自体ブルジョア個人主義的発想につらぬかれており、政治思想的モメントから物を考えるといった要素に乏しい。ロイ・メドヴェーデフの『歴史の法廷にむけて』(=『共産主義とは何か』)などにあっても、スターリンによってどんな暴虐がなされたかが、あますところなく書かれているが、すべてスターリンは悪かった、ひどかったというにとどまっており、思想としてのスターリン主義を対象化するにはいたっていない。

コメントを残す