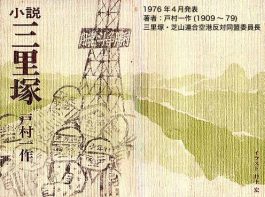

戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)

第39話 傭兵

団結小屋の学生と村人との関係は、日常的な交りを通して、日毎に深められ緊密さを増していった。学生も特に同盟の農家とは何の遠慮も屈託もなく口が利けるようになった。そればかりかたわいない冗談口もたたくし、わが子のように叱る農民もいた。学生は喜んで、それに従った。

団結小屋の学生と村人との関係は、日常的な交りを通して、日毎に深められ緊密さを増していった。学生も特に同盟の農家とは何の遠慮も屈託もなく口が利けるようになった。そればかりかたわいない冗談口もたたくし、わが子のように叱る農民もいた。学生は喜んで、それに従った。

「労農学共闘」という言葉が自ずと生まれたのも、至極当然だった。農民と学生の仲を裂くために機動隊が送り込まれ、学生に対して手荒なリンチを加えるのだが、その都度、権力の実態を把える眼が肥え太り、農民と学生の緊密度は逆に増し加わっていった。

一方、警官と農民との間には、複雑な関係があった。まず、警官には農村出身者が多いということである。

たとえば千葉中央署警備課長は芝山町出身である。あるいは同盟員の兄が警察署長だったり、青年行動隊員の叔父が県警本部にいたりした。

反対派の農民とこれを弾圧せんとする警察との関係にすら、肉親的な繋がりを持っていた。だから事あるごとに反対同盟員の家庭にも、縁の繋がりを求めて警官の介入してくるルートがいくらでもあったのである。そんなわけで親族関係からも学生や反対同盟の動向に探りを入れに、絶えず警官が村に侵入する余地が残されていた。公団と警察の一体化した仕組の中では、こうした切崩しには防ぎようのない面もあった。身内だと思ってうっかり警官に気を許し、何か喋ろうものなら、すぐ同盟内部の秘密まで、警察に筒抜けになってしまう。

特に最近、同盟の実行役員会の決定事項などが、その夜のうちに成田署に筒抜けになって、翌日の朝刊には早くもそれに対する署長の談話が発表されるという事態も現われてきた。

現地で、直接対決するものは、常に警察権力だった。農民や支援共闘の人々を常に弾圧してくるものが警察機動隊であり、彼等は国家権カの傭兵だった。ところが皮肉にも手先機関としての傭兵の中には、芝山出身の者が数多くいたのである。

農地を奪われる芝山農民が国家権カと激しく対決する――その手先機関を務める傭兵が、その芝山町も、反対同盟員の身内からの出身者がいる。事実、芝山町の反対同盟員の家族や縁戚関係の者には、警察官が多がった。農家の二、三男の多くは警官を志望し、そごに身を置くことが一番出世の早道だと考えているらしかった。

いわゆる新宅といって分家させるには、それ相当の土地が要る。狭い農地を本家・分家が分け合っても共倒れだというので、一番手っとり早い警察官という職を選ぶ者が多い。これは独り芝山町だけの現象ではないが、特に、この地方には俗に、「芝山巡査」という呼称もあるほどで、芝山の農家からは多くの警官が輩出していることも事実だった。

元来、警察官と「農民の子」の関係は深い。機動隊員や自衛隊員に農村出身の者が多いのを見ても、よくわかることである。だから彼等の中にも「俺も農民の伜だから、三里塚の農民が空港に反対する気持もわかるよ」という者もいた。そういった意味では何等かの矛盾を、彼等なりに感じていたのかも知れない。だが警官ともなればそれ相応の型にはまった教育と訓練の結果、自分が農民の子であることを忘れ、いや忘れなくともそれを無視してまで、国策に反対する農民や学生を敵視し、弾圧を敢えて強行するのであろう。彼等は警捧を振っても、その罪を罪とも感じない警察教育をうけているのだ。

ある朝だった。駒井野団結小屋に私服が入ったというので、戸田は自動車を操って駈けつけた。千葉県警本部からきた数名の私服によって、団結小屋内部は家宅捜索され、すでに一人の学生が手錠をかけられ、ジープの中に連れ込まれたところだった。

ある朝だった。駒井野団結小屋に私服が入ったというので、戸田は自動車を操って駈けつけた。千葉県警本部からきた数名の私服によって、団結小屋内部は家宅捜索され、すでに一人の学生が手錠をかけられ、ジープの中に連れ込まれたところだった。

戸田が抗議すると、中年で背広服の私服が物柔らかに「戸田さん、日本は法治国家ですからね……」といった。

法治国家とはなんなのか。いわゆる法治国家の名においては、強権を発動しても空港のために、農民の農地は剥奪できるというのか。法治国とは、国家ゲバルトだ。この暴カに対して農民はいかにあるべきか。これは、三里塚闘争の絶大な課題だった。

「第五章 変革」了 目次へもどる

コメントを残す